2020年の東京パラリンピック、陸上競技出場を目指す木下大輔選手。選手としての才能に磨きをかける一方で、2018年3月には仲間と共に応募した学生ビジネスプランコンテスト「キャンパスベンチャーグランプリ」(日刊工業新聞社主催)で、文部科学大臣賞受賞したアスリートとしては異色の経歴の持ち主だ。昨年春には大学を卒業、母校の宮崎大学で障がい学生支援室の特別助手として働きながら、トレーニングを重ねている。前編に引き続き、障がいをビジネスにすることのタブーを打ち破り、グランプリを受賞したアプリについてなどのお話をうかがった。

障がい者の分野に斬り込んだビジネスプランで

文部科学大臣賞を受賞

学生時代、文部科学省が行なうトビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラムに応募し、オーストラリアのニューカッスルに留学、リオパラリンピックのメダリストが在籍するチームに所属した木下選手はそこで大きな刺激を受けた。トップクラスのパラアスリートたちが、ビジネスの世界でも活躍していたのだ。彼らの根底に流れていたのは「アスリートというだけでは、社会的に認められない。プラスアルファのことをしなければ」という思いだったと話す。こうして競技以外の刺激も受けた留学を終えて帰国した木下選手の目に飛び込んだのが「第1回宮崎大学ビジネスプランコンテスト」の案内だった。

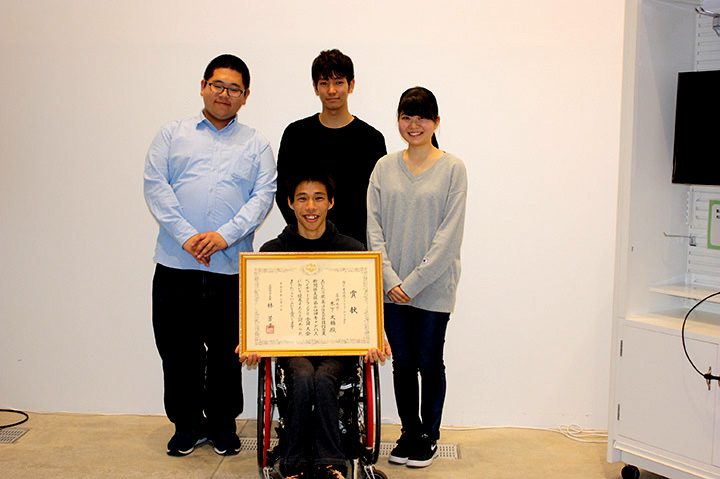

それからの行動は早かった。早速、起業に興味がありそうな1年生のグループに声をかけた。「ビジコン出る? 僕と組まん? 僕はアイデアは出るけど、ほかのことは苦手。文章を書くとか、それ以外のことも得意な仲間はおらん?」そうして5人のグループ「障がい者情報プラットフォーム TOBE(トゥービー)」を結成。メンバーの中には大学で開催した「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」の報告会で、木下選手の話に心を打たれた学生もいた。

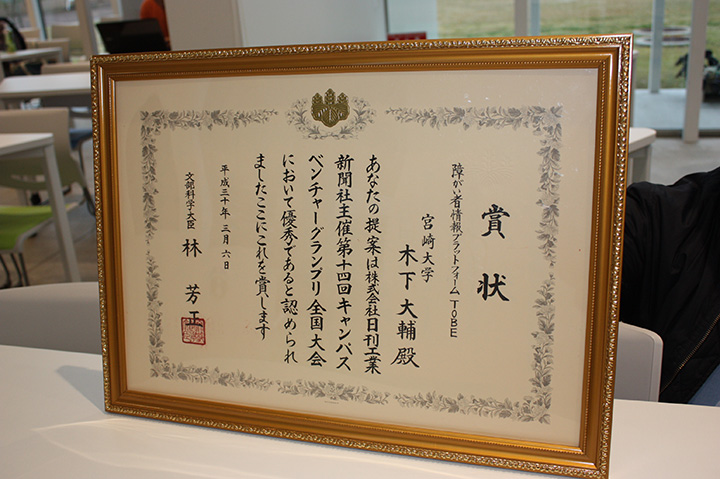

「絶対に障がい者の分野でプランを作りたかった」と木下選手。「障がい者×ビジネス」をタブー視する日本の風潮に風穴を開けたかった。5人で意見を戦わせながら最終的に練り上げたビジネスプランは、障がい者が飛行機を予約する際の手続きを簡略化するアプリの開発。予約のたびに、障がいの度合いなどを電話やFAXで連絡する作業をIT化しようというものだ。「障がい者にとっては、毎回の面倒な作業が一度の操作で済むという利便性があり、航空会社や旅行代理店などにとっては、アナログなデータを処理する手間やコストを省くことができるというメリットがある。また、搭乗手続きの簡略化は、障がい者の社会進出にもつながる」という主張は、高い評価を得た。18チームがエントリーした宮崎大学ではグランプリを獲得。九州大会でも53チームの中でグランプリを受賞。そしてキャンパスベンチャーグランプリでも711件のエントリーの中から、見事、文部科学大臣賞を受賞した。

メンバーの1人は言う。「プランを考える中で、障がい児の保護者から、『私たちは、お金を払ってでも解決してほしい課題をたくさん抱えている。でも障がいをビジネスに結びつけるのは良くないという健常者の意見があって、なかなか実現しない』という声を聴いたんです。このプランは当事者である大ちゃん(木下選手)がいなければ発表できなかった」

しかし、プランの導入については、企業がシステムを変更するのに多大な費用がかかるという理由から、実現には至らなかった。「TOBE」としての活動は終了したが、メンバーにとっては、それぞれ次なる活動のベースになっているという。

パラアスリートとしても

ビジネスの世界でも開拓者を目指す!

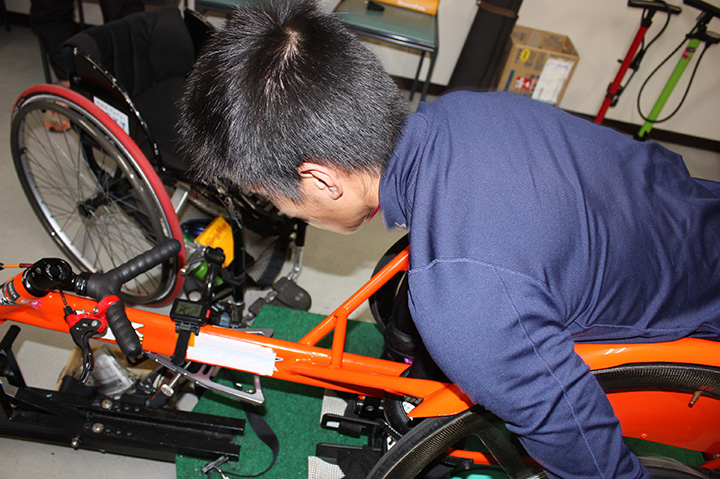

目下、木下選手の最大の目標は2020東京パラリンピックに出場し、メダルを獲ること。現在、スポンサーは、木下選手の出身地、都城の産婦人科一社のみ。しかも、大学を通じて基金という形で援助を受けているため、費用の使途には制約があり、思うように練習できていないのも事実だ。昨年は海外遠征にも行けなかったという。ビジコンの仲間がつぶやいた。「もっとスポンサーがついてくれたら、大ちゃんはメダルに向かって集中できるのに」木下選手は、今、100mでは日本では2位~3位の位置、世界では20位あたりにいるという。しかし、身体の状態から800mの方が合っているとの助言を受け、最近では800mの練習に集中している。「なんとしてでも、東京パラに出たい。そして実績を残せば、その後も宮崎のために役に立てるかなと」

一方、ビジネスのアイデアについては葛藤中。「障がい者のためと、あれこれ発想するけれど、よくよく考えたら、障がい者にとって必要なことは、健常者にとっても必要なこと。障がい者に対するひと工夫は絶対必要だけど、ひと工夫加えることで、健常者にとっては、より優しいサービスになる。結局、障がい者と健常者を分ける必要はないじゃんって」大学職員という今の立場では、代表として動くことはできない。「ビジコンでチームを組んでやっていく中で、人に対して興味を持つようになったんです。今は、僕の周りにいる、『こんなことをやりたいんだけどできない』という人たちの夢を応援して“併走”していけたらと思っています。僕は開拓者でありたい。アスリートとしても、ビジネスの世界でも。その両方がないと、僕が僕でなくなる気がするから。いつか宮崎から日本を、そして世界を変えていきたい」

(前編はこちら)

木下 大輔(Daisuke Kishita)(国立大学法人 宮崎大学 障がい学生支援室 特別助手)

陸上競技【T34(脳原性麻痺・車椅子)クラス】選手

1994年宮崎県都城市生まれ。先天性脳性まひによる両下肢不全で、生まれながらにして両足がほとんど動かない。内部障がいもあり、指定難病ヒルシュスプリング病のため、生まれてすぐ大腸のすべてと小腸の半分を摘出。中学2年生の時に、車椅子陸上を始め、宮崎県立高城高等学校時代は、宮崎県大会で100mの記録を残した。宮崎大学工学部時代は、3年時に中国で開催された国際大会で、100m、200mともに2位。大学4年時に文部科学省が展開する「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」の制度を利用し、車いす陸上競技の研鑽のため2016年10月~2017年2月までオーストラリアに留学。帰国後の国際パラ認定大会では2位を獲得した。一方、大学の仲間とともに、学生起業家の登竜門である、学生ビジネスプランコンテストにエントリー。障がい者がスムーズに飛行機に搭乗できるアプリを開発し、全国大会で文部科学大臣賞を受賞した。大学を卒業後、宮崎大学で障がい学生支援室の特別助手を務めながら、2020東京パラリンピック、陸上競技800mでの出場を目指す。