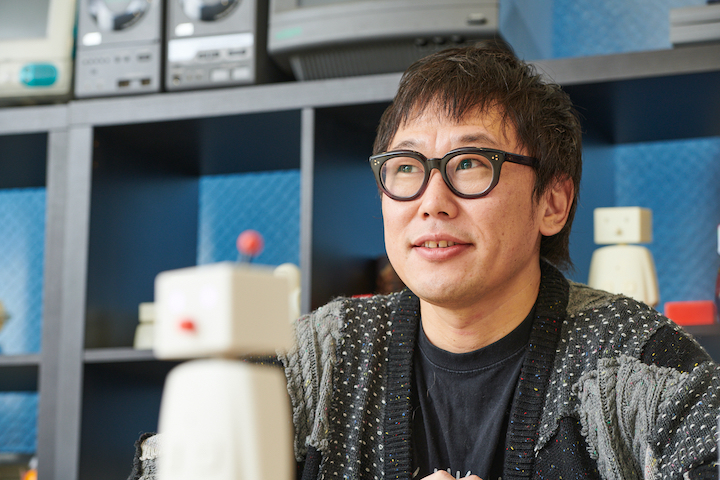

衝撃的にカッコイイ義手を開発したexiii(イクシー)株式会社。デザインを担当したのはプロダクトデザイナーの小西哲哉氏だ。大手企業のデザイナーを離職し、裸一貫で新たなビジネスに挑戦した小西氏に、誰もまだ聞いたことのなかった起業直後の裏話について、編集長の杉原行里が迫る。

開発へのアクセル

3Dプリンターの存在

小西:行里さんとお酒のないところで1対1で向き合って真剣な話しをするのは初めてかもしれませんね。なんだか緊張します(笑)

杉原:そうかもしれない! 小西くんと出会ったのは、2013年くらいだったかな。筋電義手の開発をするexiii(イクシー)株式会社を立ち上げようとされているところで、小西くんはまだ、家電メーカーに勤めていましたよね。

小西:そうです。

杉原:知人からの紹介で、「起業したいのですがどうしたらできるんでしょうか」的なお話でお会いしたのが初めてでした。あの時、自分のセンサーにビビビっと電流が流れたことをよく覚えています。小西くんがデザインした義手を見た時に「なにこれ! ものすごくカッコイイ!」と直感的に思いました。そこにはもう、それが義手であるということではなくて、単純に見た目がカッコイイし、自分も身に着けたいと思えるものでした。いくつかのアワードで賞も受賞したよね。

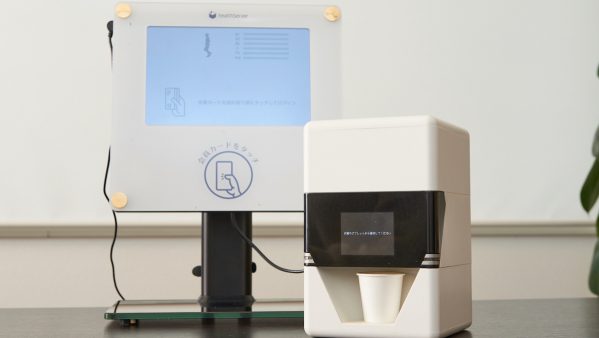

小西:はい。いろいろと頂けました。行里さんと出会った頃は、ちょうど義手を作りはじめた時期で「ジェームス ダイソン アワード」に応募するため、電動義手の製作に取り掛かり、電動義手を3Dプリンターで作る試みをしていました。モノづくりの現場で3Dプリンターの普及が加速していて、電動義手もこれでできるんじゃないかなと思い、試していたんです。そうしたら、意外とできるじゃないか!となって。

杉原:3Dプリンターの出現は大きかったよね。

小西:通常のやり方で電動義手を作ると1つ150万円くらいするのですが、僕たちの作り方だと材料費だけで済むため、数万円でできる。このアイデアを形にし、「ジェームス ダイソン アワード」でも賞をいただきました。

杉原:スタートアップあるあるで、資金繰りは最初特に大変だったよね。私が受けた印象では、小西くんはなんだかお金を少し怖がっているようにも見えたのですが。

小西:そうかもしれません。お金儲けじゃなくて、俺たちは社会的起業みたいなところでやっているんだという気概がありました。お金=怖いものと思っていた部分は否めないかと。

倉庫の一角を借りて起業

杉原:だけど、ものづくり系の企業の場合はどうしても資本が必要になる。材料費もかかるし、開発途中ではどうしたってトライアンドエラーを繰り返します。機材や場所もいる。大手を辞めて起業された当時はそのあたりはどうしていたのですか?

小西:住む場所もありませんでした(笑)。株式会社ABBALabや、株式会社nomadの代表取締役をされている小笠原治さんが使っていた倉庫の一角を貸してくれて、そこを仕事場兼、寝床みたいな感じで使わせてもらっていました。

杉原:本当にいい方に出会いましたね!

小西:ありがたかったですね〜。行里さんとはじめてお会いしたのはそんな頃でした。行里さんに会いたいと思ったきっかけは、義足を扱うXiborgに関わられていたからです。確かメンバー構成も僕らと同じで3人でしたよね。

杉原:そうそう、そうです。

小西:賞をいただいて、アイデアが人目に触れるようになった時、実際に義手のユーザーの方から問い合わせが来るようにもなり、チームとしては、起業してこれ1本でいけるのではないかと思い始めていました。Xiborgの中では行里さんもデザイナーで、僕もデザイナー、同じ立ち位置だなと思って、先輩にお話を聞いてみたいという想いでコンタクトを取らせていただきました。

杉原:覚えています。小西くんが会社を立ち上げた当時は食べるものにも困るくらいの時期もありましたよね。

小西:独立前は大手に勤めていたため、少しは蓄えがあるつもりでいたのですが、会社にしようとなった時、3人である程度資本金を入れようという話になって、資本金を出したところ、お金がなくなっちゃったんです(笑)

杉原:アハハハ。本当に困窮していましたよね。

小西:帰る部屋もなくて、オフィスにいる時間がほとんどで、そこで寝袋で寝ているような生活でした。小笠原さんが一緒にやろうと言ってくださらなかったら、本当にどうなっていただろうかと思います。当時はまだ小笠原さんが手掛けたDMM.makeができる前の構想段階で、DMM.make AKIBAもありませんでしたから。

杉原:でも、その一番苦しい時こそ一番楽しかった時期ではないですか?

小西:そうですね。みんなもう、膝が当たるくらいのスペースでやっていました(笑)楽しかったのは確かなのですが、マネタイズをどうしていこうかという部分の不安はありましたね。

賞は名誉だけでしかない

杉原:モノづくり系起業の場合はそこがなかなか難しいところだと思うのです。小西くんたちは「ジェームス ダイソン アワード」をはじめ、いくつも賞を取られ、マスコミにも報道されましたよね。人の目に触れる機会は増えていたけれど、アワードは名誉という要素が強いので、バッチがつくだけなのではないでしょうか。そこからどうするかというのは本当に難しいと思います。賞は注目を浴びるきっかけにはなりますが、〇〇賞を受賞したというのでは、事業としての継続は難しいし、となると、使いたいと思う方々に届けることもできなくなります。エンドユーザーに届けるためには作り続けていかなければならない。作り続けるためには売れる必要がある。

小西:だから、行里さんに会ってみたかったんです。そこから一緒にお仕事をさせていただくようにもなり、今は車いすの開発やロボット開発にも携わらせていただけている。

杉原:何度も食事をしたり、話すうちに、うちのRDSのチームにも加わってもらうことになり、人との出会いって、やっぱり大事だなと思わされています。モノづくり系の企業の場合、モノを生み出すことはできたとしても、先ほども話したようにマネタイズが難しいことも多いです。また、新しいアイデア、構想を一人、あるいは一社で抱えていると、行き詰まりを感じることがある。でも他者と話したり、協力することで突破力が備わったり、構想を大きく膨らませることもできる。だから、今年はそんなお互いが刺激しあえる場の提供をHERO Xでも仕掛けていきたいと思っています。小西くんには今年も我々のチームの一員としても大いに活躍していただきたいと思っています!

小西 哲哉

千葉工業大学大学院修士課程修了。パナソニックデザイン部門にてビデオカメラ、ウェアラブルデバイスのデザインを担当。退職後、2014年にexiiiを共同創業。iF Design Gold Award、Good Design Award金賞等受賞。2018年に独立しexiii designを設立。現在ウェアラブル、ロボット、福祉機器など幅広いカテゴリーのプロダクトデザインを中心に、さまざまな領域のプロジェクトに取り組んでいる。