現時点で有効な治療法が確立されていない難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)の当事者として、“テクノロジー”と“コミュニケーション”を軸に音楽、ファッション、モビリティなど多彩な活動を展開する『WITH ALS』代表、武藤将胤氏。そんな武藤氏に、HERO X編集長の杉原行里が話を伺った。後編では、武藤氏の次なる挑戦と、発想の原点について話題が展開した。

バリューの発生に必要な“当事者視点”

杉原:今後チャレンジしていきたい分野は沢山あると思うのですが、具体的に例を挙げるとすると何がありますか?

武藤:これまで、CSR(Corporate Social Responsibility)領域での、テクノロジーカンパニーとの共同研究やプロダクト開発はよくありました。僕らが今抱えている課題は、それをCSRからCSV(Creating Shared Value)へと展開する必要があるということです。バリューをつくってビジネスに転換していかないと、本当の意味でのインパクトのある課題解決がなかなかできない。僕は福祉や医療のイメージを変革する空間プロデュースを行いたいという夢があります。福祉の今、例えば宿泊施設を例に挙げても、障がいを持つ皆さんが前向きに泊まりたいと思える空間が殆どないと思う。家族を休ませる為に入院しているとか、福祉施設に入るという考え方も多い。僕らがプロデュースをして、かつ、セレクトしたボーダレスなテクノロジーを体験できる空間をつくることで、自分たちの可能性がもっと拡張できるという実感、体験ができるというのは、次に挑戦したい領域ですね。

杉原:僕は車いす利用者の人たちとよく食事に行きますが、ネットで調べて「車いすOK」と書いてあってもそうでない場合が多いので、事前に電話で確認しています。

武藤:お店やホテルではそういったことが多いですね。僕らもALSの患者さんの交流会を企画することがあります。でも会場の下調べをする上で、電話では解決できずに結局現地まで行って、全部チェックをして、ということを必ずやります。そこで感じるのは、必要な情報をしっかりキュレーションすることが大事ということ。他方で、意外とそういう空間は少ない。逆にゼロからシンボルとなる空間をプロデュースするという両軸の動きが必要だと考えます。でないと、例えば2020年のオリンピック・パラリンピックで、海外からALSの友人が来る時に、自信をもって「ここに泊まってくれ」と言いづらい。

杉原:空間デザインや情報のキュレーションは、東京2020に向けて多くの人が一生懸命、知恵を振り絞っていると思いますが、そういったところを見落とさないで欲しいですね。

武藤:その意味では、当事者視点を持つ人がプロジェクトチームを組むような共創環境をつくる必要があると思うんです。

共通の価値という選択肢

杉原:空間デザイン、情報のキュレーションと挙がりましたが、他にはどんな要素がありますか?

武藤:ファッションの領域も、選択肢が少ないなと感じています。結局のところ、僕らのような小さな会社がコンセプト立案からアイテム製作まで行うのも限界があって、在庫を抱えられない以上、つくりたくてもなかなかできない現状がある。それこそ、様々なブランドとコラボレーションをすることで『ボーダレスウェア』(※)という概念を広げて、着る人にとっての選択肢を増やしたい。それはアパレルもそうだし、家具なども含まれる。実際入浴用の椅子一つとっても、デザイン性は度外視されていることも多い。自宅の空間に欲しいかというと、欲しくないものばかり(笑)。

※「すべての人が、快適にカッコよく着られる服を」をコンセプトに武藤氏が提唱したファッションの概念。『01』というブランド名でもアパレル製品を提供している。

杉原:それこそ、伊勢丹の一角が『ボーダレスウェア』のコーナーになっていたら良いですよね。

武藤:本当にそうなんです。

杉原:そこで大事なことは、障がいの有無に関わらず「羨ましい」、「良いな」と思えること。そうすれば自然と皆が着る。それがボーダレスですよね。

武藤:共通の価値を作れるかどうか、それが肝です。

杉原:ALSの方の為、車いすユーザー、松葉杖ユーザー、義足ユーザーの為、ではなくてね。

武藤:そういったゴール設定をしてしまうと、領域が狭まってしまう。ゴールの敷居を自動的に下げてしまうという風潮があると思います。

杉原:ボーダレスなものが世の中に増えていく上で、ファッションは良いフックですよね。

武藤:そう思います。あとは、“当事者の気づき”は絶対にファッション・デザインに生きてくる。「ボタンが留められない」、「じゃあ、マグネットが効くように」とか、改札を通るにも、財布が出せないから、ICカードを入れるポケットを右袖に付けておけば、(財布を)出す必要がない、とか、色々な気づきを実現しやすいんです。それから、僕は冬場に着ているアウターはヒーターを内蔵したものを着ています。ヒーターで温度を調整できるので着込まなくて良い。そういった“テックウェア”は作っていきたいですね。ボーダレスな価値を付帯したプロダクトから、次のフェーズとして空間演出まで持っていきたいという思いがある。だからプロダクト開発と同時に、“空間”に対する興味はずっと抱いていますね。

杉原:ちなみに、どのような空間をイメージされていますか。

武藤:例えばエレベーターは、車いすユーザーの為にスイッチを低い位置にも配置している。けれど僕からすると、手が使えないから意味がない。ならば、床にセンサーを付けて、決まったスペースに入ることでエレベーターを呼んでくれる、というシステムがあっても良いと思うんです。僕も便利だし、皆さんにとっても便利。そういう概念は、当事者の視点から具現化できるものが沢山ある。そういう仕掛けを施したボーダレスなホテル、みんなが素敵だと思える空間を作りたいです。

杉原:もしくは、メガネで、目の動きを認識して階数を指定するとか。

武藤:そうですね。どんどん“パーソナライズ”の時代になってきていて、客室も『Google Home』とか『Amazon Echo』のように、音声コントロールができる部屋があっても良いですし、僕のようにメガネでコントロールできる部屋とか、その意味でホテルの客室はパーソナライズしやすいと思います。

杉原:ホテルの中には、カードキーを挿入して明かりを点けるところがあるじゃないですか。「手を使えない人はどうするのか」とか。今後、日本は超高齢社会を迎えます。「何かがないとできない」という状況は、ALSが1つのきっかけになって変革していけば良いと思います。

武藤:そうなんですよ。意外とALSで直面している課題は、障がいを抱えた方にとってもそうだし、高齢者の方にとってもそう。本質的には共通の課題も多い。

原点はスクリーンの“クレイジーな人々”

杉原:ところで、プロダクトで今こんなものが欲しい、というのはありますか?

武藤:視線入力装置は、もっと精度を上げていきたいですね。今、DJとVJを目でやっていますが、楽曲を創作するのでも、全部視線入力でできるようになると、かなり表現の幅が広がります。あとは、今まではパソコンの視線入力システムが多かったんですが、スマートフォン対応のものを増やしたい。今のスマートフォンに搭載されているカメラの性能であれば、やれないことはない領域です。

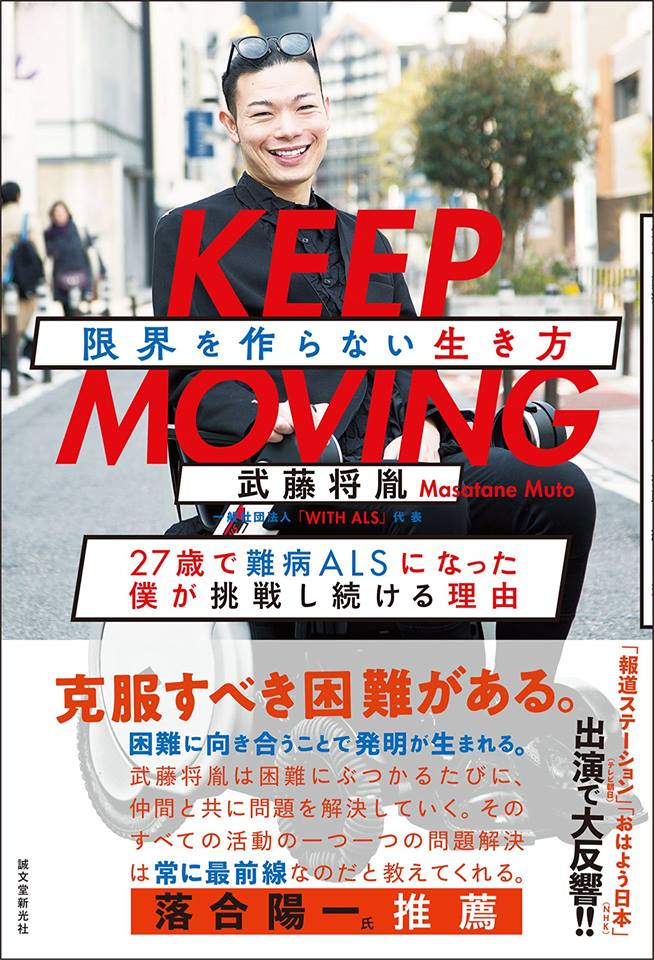

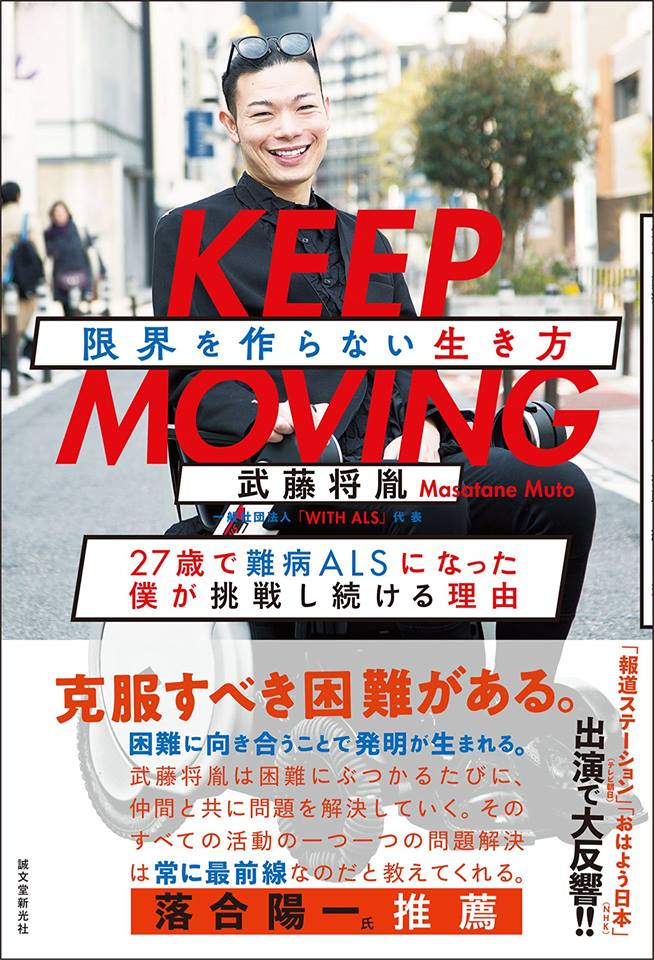

――武藤さんの著書『KEEP MOVING 限界を作らない生き方』では、「クレイジーは褒め言葉だ」という一節がありました。他方で、仰っている内容は非常にロジカルです。“クレイジーさ”と“ロジカルさ”のバランス感覚はどのようにとっていますか?

武藤:整理をして自分なりに答えを出すという意味でのロジックは必要です。それがないと、相手は動いてくれない。ロジックを組んだ上で、最後に皆がワクワクするかどうかの境目が“クレイジーかどうか”というのは常に意識はしてますね。「クレイジーだ」と言われるレベルの方が、皆が「その世界を見てみたい」と乗ってくれる。人の心が動く瞬間というのは、そういう時ではないでしょうか。小さい頃から、映画とかで「クレイジーだ」と言われる人たちを見ていると、共通してその意識が優れていたんです。だから僕もそんな人間になりたいという思いがずっとある。

杉原:僕も、映画大好きなんですよね。

武藤:大体、映画から学んでます。「不可能だ」と言われると、「あの映画の、このシーンではできてたよ」って思っちゃうんです(笑)。

杉原:「大変だな」、「キツイな」と思った時に、ハードな選択をする方が面白い。そんな考え方ができるようになる上で、映画の影響は大きいです。

武藤:僕もハリウッドの近くの生まれで、映画を見て育ちました。SFからアニメーションから、映画で受けたインスピレーションが今に繋がっているのは間違いないですね。最近は3Dアニメーションにも関心があります。『WITH ALS』でもキャラクターを作ったんですが、キャラクターが持つストーリーを考えることも好きです。ボーダレスという世界観をアニメーションで表現するという。僕自身は『EYE VDJ』をやり続けますので、音楽と映像表現の領域に一部アニメーションを組み込むことも検討しています。2020年のオリンピック・パラリンピックの開会式で『EYE VDJ』をプレイするのが夢なんです。

イメージを変えるコンテンツ

杉原:話しは変わりますが、パラスポーツという言葉も難しい。パラスポーツは“障がいを持った人たちの運動”という領域になってしまう。

武藤:それを変えたい!

杉原:そう、言葉を変えないといけない。今はあえてパラスポーツという言い方をしていますけれど。

武藤:障がいのイメージを変えるコンテンツをどんどん社会に出していきたいですね。

杉原:思考の幅や考える時間も大切ですが、意外に「よく分からないまま付いてきたけれど、なんだか凄く楽しい」という方が自然だったりもする。皆で議論することも凄く大事なことだけど、それだけではなく、楽しいから行く、やる、というスタンス。

武藤:2020年がボーダレスという概念をプレゼンテーションする場の1つではありますよね。

杉原:そこで終わりではなく、その先を見据えた上での大きなプレゼンの場だと考えています。準備をして、実装していく場を大事にしたいですよね。

武藤:そうしていかないと、さらなるイノベーションは起きませんから。

杉原:その先に、「あなたたちの考えは大したことない」と思ってくれる若い子たちが後に続いていく訳じゃないですか。

武藤:それがまた楽しみです。

杉原:後世に「ノンイノベーション世代」とか言われたら嫌ですよね(笑)。

前編はこちら

武藤将胤(Masatane Muto)

1986年ロサンゼルス生まれ、東京育ち。難病ALS患者。一般社団法人WITH ALS 代表理事、コミュニケーションクリエイター、EYE VDJ。J-waveラジオナビゲーター。また、(株)REBORN にて、広告コミュニケーション領域における、クリエイティブディレクターを兼務。過去、(株)博報堂で「メディア×クリエイティブ」を武器に、さまざまな大手クライアントのコミュニケーション・マーケティングのプラン立案に従事。2013年26歳のときにALSを発症し、2014年27歳のときにALSと宣告を受ける。現在は、世界中にALSの認知・理解を高めるため「WITH ALS」を立ち上げテクノロジー×コミュニケーションの力を駆使した啓発活動を行う。

WITH ALS

http://withals.com/