ALS(筋萎縮性側索硬化症)。体を動かす運動神経系が変性し、徐々に壊れてしまう疾患で、進行に伴って手足の稼働、発話、嚥下といった動作が難しくなっていく。最終的には呼吸障害が生じ、延命の為、人工呼吸器の装着が必要になる。現時点で有効な治療法が確立されていないこの難病の当事者として、“テクノロジー”と“コミュニケーション”を軸に音楽、ファッション、モビリティなど多彩な活動を展開する『WITH ALS』代表、武藤将胤氏。そんな武藤氏に、HERO X編集長の杉原行里が話を伺った。人間の能力を“補完”だけでなく“拡張”しうるテクノロジーの役割。軌を一にする二人の議論に花が咲いた。

コミュニケーションの幅を狭めない

杉原:僕はボーダレスという曖昧な世界観を『スポーツ』、『テクノロジー』、『メディカル』という3つの分野を通じて、かっこよく、面白く楽しめることを目指しています。福祉の世界は選択肢が少ない。そこに僕は強い違和感を感じていて、いつか着てみたい服、行きたいホテル、乗ってみたい車、というように、様々な選択肢を提示したいと思っています。

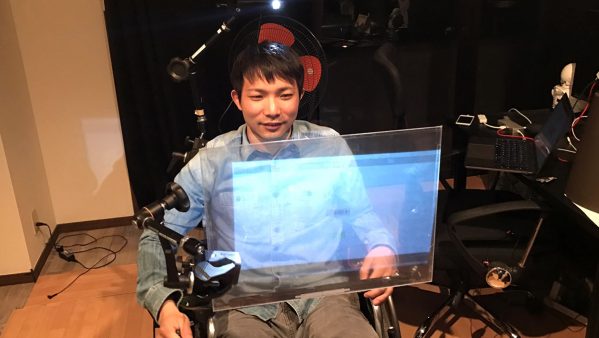

武藤:見ている世界が近いと思います。『WITH ALS』は、ALSという病の認知・理解を促進することで、治療方法や支援制度の向上に寄与することを目的としています。加えてもう一つの役割は、ALSやその他難病の当事者、家族のQOL(Quality Of Life)向上に貢献するコンテンツ開発や支援活動の実施です。具体的には、パーソナルモビリティ『WHILL』のレンタルシェアや、ロボットクリエイター吉藤オリィ氏と協業したロボットテレワークプロジェクト『働くTECH LAB』、メガネデバイスの『JINS MEME』を活用した眼球の動きのみによるDJ、VJソフトウェアの開発(『EYE VDJ』)などを行ってきました。いずれのプロジェクトもテクノロジーとコミュニケーションをキーに据えています。

杉原:僕は武藤さんにお会いする前から、武藤さんは相手に物事を伝達するのが本当に上手だと思っていたんですが、博報堂時代にコミュニケーションの仕事をされていたと知って合点がいきました。ALSに関する活動でも、エンターテインメントやテクノロジーを利用して、気づけばALSについて理解していたり、人の輪ができていたり、未来が見えていたり。

武藤:一方向のコミュニケーションには限界があると感じていて、ALSに関心を持っている方は熱心に応援して下さるけれど、全く接点がない方に、僕たちの思いをどう伝えるかを考えた時に、コミュニケーションの幅を限定しているようでは届かないと思ったんですね。それから、コミュニケーションの幅を、かなり広く捉えるように心がけています。

杉原: 2014年、ALS患者を支援することを目的にはじまった「アイスバケツチャレンジ」は、動画サイトにアップされ、海外セレブに広がったことで、世界的な広がりを見せました。バケツに氷水を入れて、それをかぶるか、100ドルを支援団体に寄付するか、その両方をやるか、選択をするというもので、やった人が次の人を指名し、指名を受けたひとがまたその選択をするというものでした。どちらもやらないという人もいましたが、僕は面白いなと思ってドネーションをしましたが、あのアクションで結果的に、ALSを知る人は増えた。“理解を広める”ということに関しては「面白い」とか「かっこいい」が入り口でないと継続しづらいと思っていて、「アイスバケツチャレンジ」はそれができていたのかなと。

武藤:僕自身も健常者の経験があります。健常者時代に、このコミュニケーションの方法で果たして興味を持ったかを想像しながら、健常者の視点と、障がいを抱えた人の視点双方を精査することに重きを置いています。

「せりか基金」の広がり

杉原:武藤さんが動画で言っている「想像ではうまくいってる」という言葉が凄く好きです。

武藤:実は漫画『宇宙兄弟』の台詞なんです。僕たちは、ALS治療薬の研究開発費用を集める活動は『宇宙兄弟』チームの『せりか基金』(※)というファンドレイジングと一緒に行っているんです。僕もこの台詞がとても好きで、当事者である僕が、その言葉を発信することに意味があるんじゃないかと思いました。アイスバケツチャレンジから今年で4年。あれほど社会的なインパクトがあったものの、残念ながら一過性で終わっていることに凄くショックを受けました。もう1回当事者が、「僕らのゴールはALSが治る未来をつくることだったよね? じゃあそこに向けてできること。一人ひとりの“キープムービング”で良いから、続けていこうというメッセージが根底にあります。

※せりか基金:漫画『宇宙兄弟』から派生した『宇宙兄弟ALSプロジェクト』が展開するALSの治療方法を見つける為の研究開発費を集める活動。

『人TECH』は“補完”を超えて“拡張”する

杉原:アイスバケツチャレンジから学んだこととしては、未来に対する投資というよりも、未来を近づけるという考え方が近いのでしょうか。

武藤:そうですね。ビジョンを提示して、それに対する皆さんの協力や、一人ひとりが考えることがスタートだと思います。例えば「もう一度、氷水かぶれるな」とか「もう一度寄付だけはできる」とか「俺はテクノロジーに強いから、テクノロジーを使って患者さんをサポートできるんじゃないか」とか、一人ひとりが貢献できうることを考えてもらうきっかけをつくりたかったんですね。そういった発信をする度に新しい出会いがあり、プロジェクトのスタートにもなる。発信して、リアクションがあって、現実に変わっていく。動画を発信してから『せりか基金』の寄付も増えてきていて、アーティストの方が、自分のライブで募金活動を行ってくれたり、ステージで自分の思いを語ってくれたり、生のリアクションは本当に嬉しいです。

杉原:武藤さんが公開した一番最初の動画が2015年1月1日ですかね。「Fuckin(ファッキン) ALS」。

武藤:あれは本音です(笑)。周囲からは「あれはやめておいたほうがいいよ」と言われたりもしました。当時は『WITH ALS』というネーミングも既に考えていましたが、最初だけは本音をさらけ出したい、と。それから『WITH ALS』として、ALSと向き合う活動を始めた方が、自分自身の気持ちとしてもリアルだと思ったんです。

LIFE LOG Vol.1 http://withals.com/post/?id=33&title_id=37

杉原:今も本心はそうではないですか? その気持が僕には凄く伝わりましたし、動画という形で残されていますよね。

武藤:リアルをさらけ出すことで、同じ病気と闘っている方へメッセージが届くと思ったんです。でも同時に考えていたのは、ネガティブな感情からは何も生まれないということ。「ファッキン」てどれだけ思っていても、その感情に負けたくなかった。自分が今、未来に向けて起こせるアクションは何かを考える為に、『WITH ALS』を立ち上げました。

杉原:その時に見た未来と今は比較してどうですか。

武藤:病気が進行していくという状況は、想像していた以上に大変なことだという実感は持っています。でも、3年半やり続けてきたからこそ「まだやれる」という思いもある。チャレンジを続けるほど新しい仲間との出会いがあります。僕たちは、主にテクノロジーとコミュニケーションの領域で活動をしていますが、前者で言うと「あなたはこれを2度とできません、不可能です」と言われていたことを、テクノロジーとの融合で可能にできるという確信を持つことができました。それは障がいを抱えていて、何かを補うという概念以上に、健常者の進化にも繋がると思っていて。

杉原:僕らは、それを“拡張”と呼んでいます。

武藤:人間の可能性を拡張するのは、まさにテクノロジーの役割だと思うんですね。僕らは、人を支えるテック、『人TECH』と呼んでいて、テクノロジーの力で人間の能力を拡張させることが僕らの使命だと思っています。

杉原:同感です。“補完”も勿論大事だと思っていて、それを否定している訳ではなく、“拡張”という要素がないとワクワクしないじゃないですか(笑)。

武藤:ひとつだけ例を挙げると、今、僕が付けているメガネ型デバイス。「これを使って日常的な意志伝達ができたら良いよね」と思う。でも、それは補完でしかなくて、ワクワクするスイッチって押されない。僕は本来、全ての人に表現の自由は平等にあるべきだし「俺ら、まだまだできるよ」という意味で、DJとVJをこのデバイスだけで行う『EYE VDJ』を始めたわけです。僕は、健常者時代は手でDJしかできなかったのが、今は音楽と映像双方の表現を目の動きだけでやっている。これは、ある意味拡張だと思います。そういうモデルをどんどん社会に提示していきたい。

「不可能」と言われると、燃える

杉原:補完的な考え方って結構多くて、そういう社会に一石じゃなく、何石も投じている姿は“感動”だけで絶対に終わらせたくないと感じています。『せりか基金』でも、テクノロジーにどんどん寄付していくのも面白いですよね。

武藤:そうですね。『WITH ALS』の専門領域がテック。テクノロジーを活用して患者さんのQOLを上げていくことは、治療薬のない病気であればあるほど、大事な役割だと思う。QOLが担保されないで「ALSは治らないけれど、ただ生きて下さい」と僕は言えない。「自分らしく生きることができる。だから治るまで一緒に生き抜いていこうよ」と言えるようになりたい。

杉原:QOLと聞くと、皆、急に難しく考えるけれど、子どもの頃から持っている感情で、一番シンプルなはずなんですよね。

武藤:ただ、自分らしく生きたいだけですから。

杉原:その感情は誰も止めちゃいけない。今、武藤さんが実行しているテクノロジーという領域は凄く共感できます。一歩踏み出すゼロイチ的な考え方は、凄く難しい。でも武藤さんなら、できる気がします。

武藤:逆に、今は「不可能」と言われると燃えるんです。「本当か? 可能にできる道筋があるんじゃないか」と。でもそれを一人で体現、実現する必要はないと思うんです。今、活用できるテクノロジーの種類は無数にあると思っていて、あとは僕たちがテクノロジーの使い方を当事者の視点で発信していくこと。ですから、テクノロジーサイドにもイノベーションを起こせると思う。その意味では、テクノロジストと僕らのような存在はタッグを組むべきだと考えています。

武藤将胤(Masatane Muto)

1986年ロサンゼルス生まれ、東京育ち。難病ALS患者。一般社団法人WITH ALS 代表理事、コミュニケーションクリエイター、EYE VDJ。J-waveラジオナビゲーター。また、(株)REBORN にて、広告コミュニケーション領域における、クリエイティブディレクターを兼務。過去、(株)博報堂で「メディア×クリエイティブ」を武器に、さまざまな大手クライアントのコミュニケーション・マーケティングのプラン立案に従事。2013年26歳のときにALSを発症し、2014年27歳のときにALSと宣告を受ける。現在は、世界中にALSの認知・理解を高めるため「WITH ALS」を立ち上げテクノロジー×コミュニケーションの力を駆使した啓発活動を行う。

WITH ALS

http://withals.com/