西日本豪雨による被害が大きなニュースとなった今年の夏。自然の猛威をまざまざと見せつけられただけではなく、かつてない台風の進路や雨量をもたらしたのは、地球温暖化がその要因の1つと言われている。実際今年の夏は、ヨーロッパ、アメリカ、東南アジアでも、こうした豪雨による被害が相次いでいることからも、日本だけに見られる災害でないことは明白だ。

最新の研究では、2100年までに3.2℃の温度上昇が起こると予測され、海面水位の上昇は0.5~30億人の人々に影響を及ぼし、沿岸部に位置する大都市を水没させると言われている。数々の作品が映画化されたことでも知られる、SF作家のJ.G.バラード、彼が1962年に発表した『沈んだ世界(原題:The Drowned World)』は、まさにそうしたディストピアを描いた、金字塔的作品である。

さて、そんな沈んだ世界で人間が生き延びているとすれば、どんな姿をしているだろうか? 水陸両用という意味を持つamphibiousという英語から命名された、AMPHIBIO(アンフィビオ)は、現在考え得る1つの可能性を提示してくれる。

Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi Model : Jessica Wang

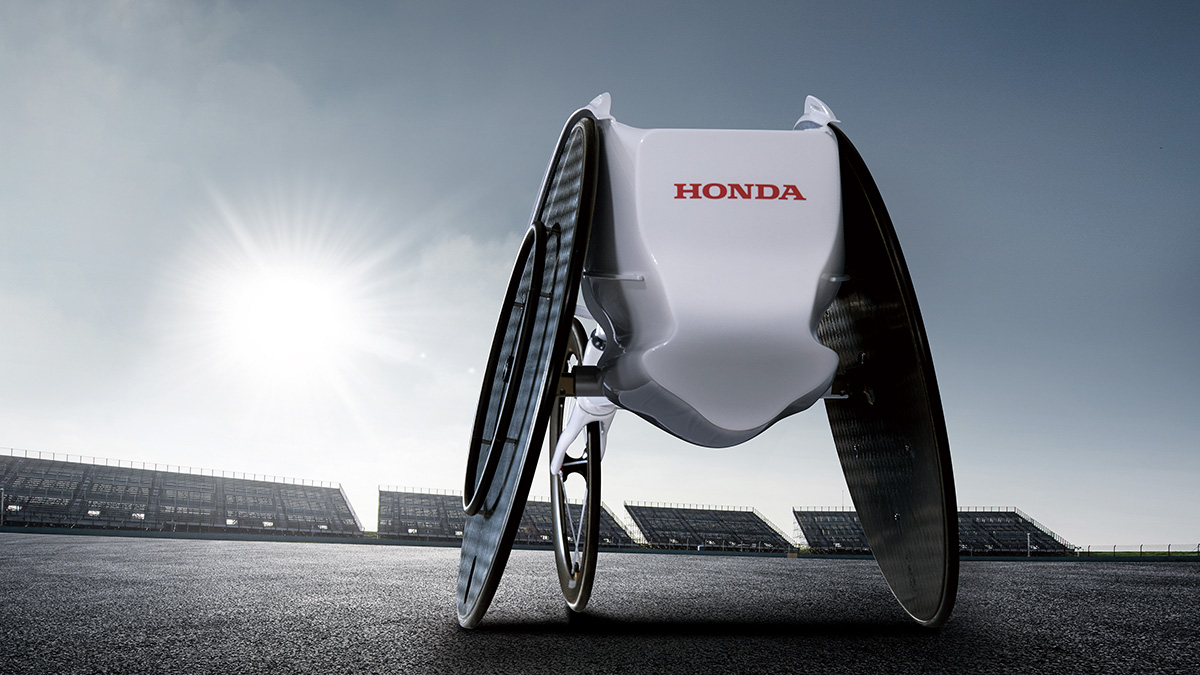

女性モデルの首からスカーフのように下がる白いものがアンフィビオだ。エラの形状を取り入れたデザインは、近未来的であると同時にファッション性も感じさせる。この水陸両用服は、周囲の水から酸素を補給し、システム内に蓄積する二酸化炭素を排出する、特殊な多孔質の疎水性材料でできている。

“このメカニズムは水に棲息する水中昆虫の呼吸メカニズムからヒントを得て作られた。この水中昆虫は撥水性の毛で覆われているため、水中でも薄い気泡をその表面に保つことができる。さらにこの薄い気泡は、水中から酸素を取り出すエラのような機能を果たしている。昆虫が呼吸をすると、気泡の中の酸素の分圧が水中の酸素の分圧よりも低くなるため、水中から酸素が気泡に移動していく。同様な原理で、呼吸によって蓄積した二酸化炭素は逆に水中に移動していく”。(プレスリリースより)

斬新な水陸両用服を発明したのは日本人

Photo by Michael Holmes taken at TEDxTokyo

この水陸両用衣服を作り出したのは、バイオミミクリー・デザイナーのカメイジュン氏。この聞きなれないバイオミミクリー(Biomimicry)とは、自然界や生物の仕組みに学び、そのデザインやプロセスを真似ることで技術開発を行い、様々な社会問題の解決と環境負荷低減を実現しようとするコンセプトである。カメイ氏は2017年から、Singularity University Japanのデザイナーとして活動し、英国の名門ロイヤル・カレッジ・オブ・アートと東京大学との国際協力によるRCA-IIS Tokyo Design Labの協力のもと、この革新的プロダクトを生み出した。

実用化を目指しさらなる研究は続く

Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi

水中に溶けている酸素を効率的に取り込むためには、広大な表面積が必要となる。そのため、カメイ氏は表面積を最大化できる形状をコンピュターで算出し、新しく開発した材料を3Dプリンターによってアンフィビオを作製した。実用化するまでにはまだ及ばないが、近い将来、呼吸によって酸素が消費されても、酸素濃度レベルを一定に保つ技術につながるとカメイ氏は期待している。

バイオミミクリーによって生まれたこの先端技術で、人間は水中でも長時間活動することができるかも知れない。何はともあれ、沈んだ世界というディストピアにならないことを願うばかりだが…

[TOP画像:Rendering by Kathryn Strudwick]