目次

コロナ禍によるテレワークや、先の見えない社会不安などで精神に不調をきたす人が増えている。そんな中、新たな角度でストレスをチェックする技術に注目が集まっている。それが「瞳孔反応解析技術」。自律神経によって動く「瞳孔」は意識的に操ることができず、その人の興味・関心、自律神経の乱れが如実に現れる。ストレスチェックのみならず、セキュリティ、マーケティング、体調管理、人材育成などさまざまに活用可能な「瞳孔反応解析技術」とは何なのか。

約30年試行錯誤が続く、

職場のストレス問題

2015年12月より、50人以上の労働者を抱える事業所で義務付けられた厚生労働省の「ストレスチェック制度」。これは質問表を労働者に配って記入してもらう方式で、年1回の実施が義務付けられている。目的としては、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境の改善を図るというものだ。現在、「ストレスチェック」で検索すると独自の分析を謳ったさまざまな会社のサイトが表示される。

義務化されるきっかけとなったのは、1984年2月に日本初の「過労死認定」を受けた男性会社員の自殺にある。

その後、1988年に政府は労働安全衛生法を改正し、事業者が講ずるよう努めるべき措置のひとつとして「労働者のメンタルヘルスケアに取り組むこと」が掲げられた。その後も検討会や指針の公示が何度もなされたものの、現場でのストレス拡大や自殺者の増大は収まらず、2008年になって「メンタルヘルス対策支援センター」(現:産業保健総合支援センター)が各都道府県に設置されることになる。

その後も常に話題には上がるものの効果は限定的で、ついに2015年に前述の「ストレスチェック制度」が義務化されたというわけだ。このように職場のストレス問題は、長い間試行錯誤され続けてきたのである。

コロナ禍で労働者の

ストレス問題は複雑化した

近年は少子高齢化による労働者不足や介護離職の問題など、事業者側にも目に見えるカタチで実害が出てきたことで、「働き方改革」の名の下、職場のメンタルヘルス改善に関しても意識は高まりを見せていた。それが、2020年からのコロナ禍で状況は一変する。

これまで厚生労働省が設けていたストレスチェック制度は、あくまでも「原因が職場にあるストレス」を軸として設計されていた。それが、テレワークなど働き方が多様になったことでこれまでのチェックでは見逃すケースが出てきたのだ。先行きが見えない社会不安や、家庭内トラブルなどストレスの要因はより複雑化され始めている。

瞳孔は、人種・性別・年齢によらず、嘘をつけない

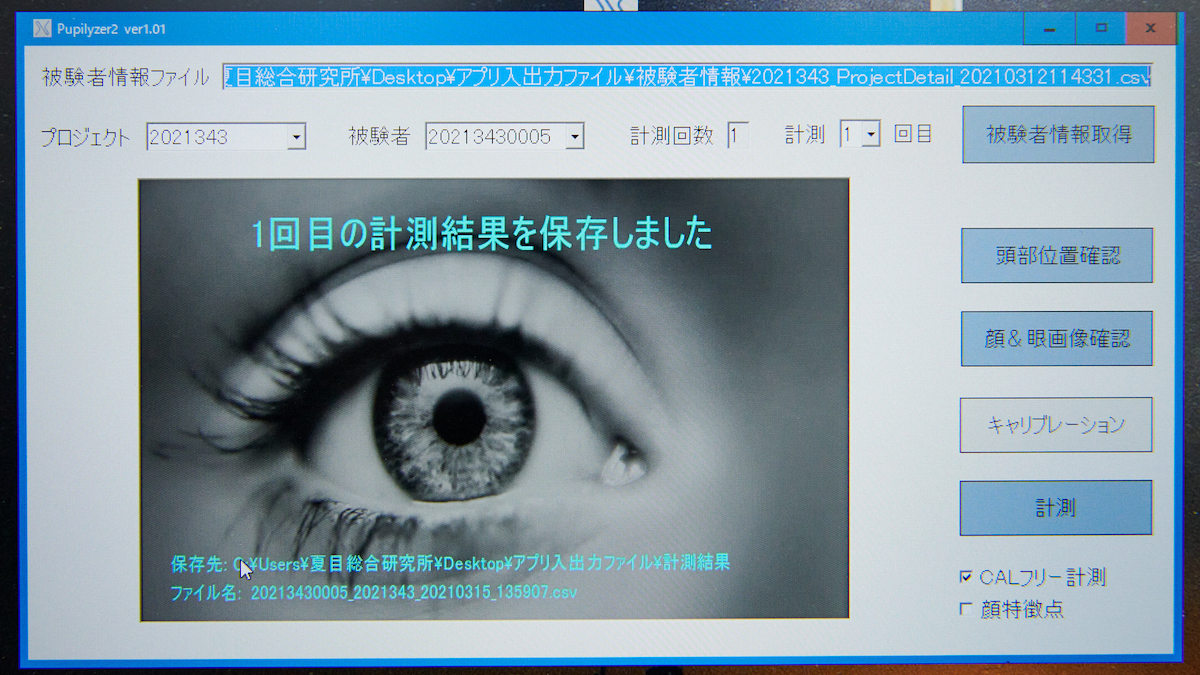

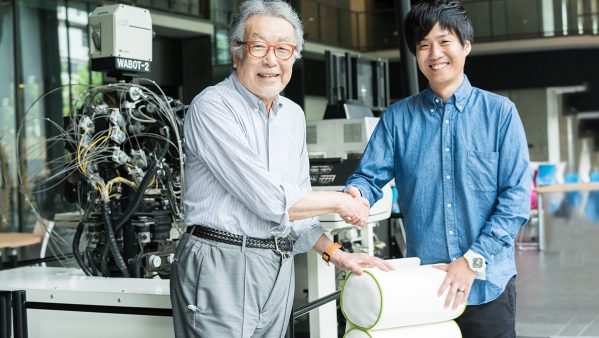

そんななか、新たな角度でストレスをチェックする手法に注目が集まっている。それがアイトラッキング(視線計測)を含む「瞳孔反応解析技術」だ。今まで取得できなかった「人間の無意識の反応」を数値化して客観的データを解析するシステムだ。この分野は夏目綜合研究所がほぼ世界唯一。代表取締役社長の臼倉 正氏に話を訊いた。

「瞳孔というのは、交感神経が活発になると拡大し、副交感神経が活発になると縮小する、自律神経の出先機関みたいなものです。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚といった五感に反応するので、あらゆる分野に応用できます。ストレスチェックは、瞳孔反応解析で導き出されるひとつの事例に過ぎません」

同研究所のコア技術は、独自のアルゴリズムでノイズを除去し、被験者それぞれのキャリブレーションを短時間に正確におこなうことができる点。これにより「興味関心」や「注目」だけを抽出することが可能となる。

設備としては、まず近赤外線センサーとモニターがある。これで瞳孔の収縮・拡大、さらに視線を追尾。明暗反応による瞳孔の変化を除去するためには輝度カメラを用いている。それらのデータをコントロールボックスに集約し、分析はクラウド上でおこなう。

モニターの下にあるのが近赤外線センサー、その横にコントロールボックス。手前にあるのが輝度カメラ。

「アイトラッキングだけですと、視線が止まっていてもボーッと見つめているだけかもしれません。しかし、瞳孔の反応は1秒間に60フレームと素早く、興味関心注目が高まった瞬間を捉えることができます。そのため、意識的に視線を逸らしても時すでに遅しで、反応を測定することができます」

科学警察研究所に採用された実績

この技術が注目されることになったのは、2017年に警察庁の附属機関である「科学警察研究所」に採用されたことが大きい。一例として、封筒に入ったお金を盗んだ疑いのある人は、お財布に入ったお金の画像を見ても瞳孔は反応しないが、封筒に入ったお金の画像を見るとでは瞳孔が反応するという。

「3年ほど一緒に実験のお手伝いをして、彼らの求める精度まで達したことで採用いただくことになりました。」

エンタメやマーケティング

分野からも注目されている

上記のようなセキュリティ分野での活用以外には、エンターテイメントの領域でも多くの実験がなされている。松竹では、被験者に数本の映画の予告編を見てもらい、どの予告編のどの時間帯のどの部分に高い興味関心注目が集まったかを検証。予告編と興行収入の関連性の調査を行った。

赤系統のモザイクは、瞳孔が大きくなり注目している部分。青系統のモザイクは、視線を向けているが、瞳孔の反応は大きくなっていない部分。これにより、表示されるカットや構成要素ごとの注目度合いがわかり、演出意図が達成できたのか、メッセージは伝わっているのかが判明する。

「コロナ禍でエンタメ各社との取り組みが一時ストップしてしまったのですが、今後は絵コンテやキャスティングの段階から、弊社のシステムを取り入れることが可能だと考えています。商品のイメージキャラクター選定において、どの女優さんやタレントさんが商品イメージにマッチしているのかという組み合わせは、すぐにでも検証できると考えています」

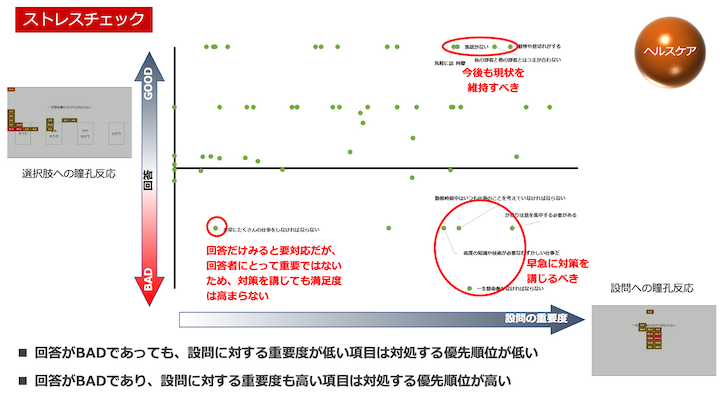

「ストレスチェック」に関しても、基本的な方法論は同じだ。表示される設問と選択肢に対し、どこで反応したのかを見ていく。そのため、被験者はシートに記入することなく、瞳孔反応だけでストレス度合いをチェックされてしまうのだ。つまり、会社に忖度をすることができない。

空港での使用を想定した、据え置き型のシステム。被験者はCMを見たり設問を黙読するだけで、テストされている感覚もなく進んでいく。

回答だけでなく設問自体への

反応も考慮される

「大きな特徴は、回答だけでなく、どの設問がその人にとって重要事項なのかがわかる点です。例えば、『非常にたくさんの仕事をしなくてはならない』という設問に対して、『そうだ』というネガティブな回答をしているとします。その場合、何かしら対策が必要だということになる。しかし、この人はそもそも『非常にたくさんの仕事をしなくてはならない』という設問に反応していない。つまり、この問題を改善しても彼の満足度は得られないわけです。

一方、同じネガティブな回答ながら、『高度な知識や技術が必要な難しい仕事だ』『集中する必要がある』『勤務中は仕事のことばかり考えている』という設問に対して強く反応していたとする。そうなると、この人は今の部署が向いていないのでは? ということがわかります」

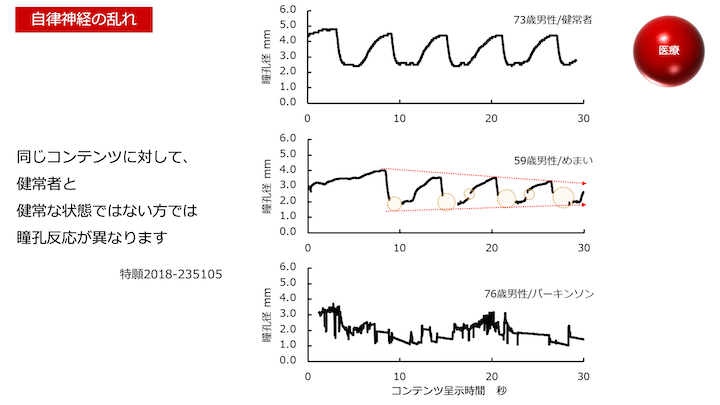

自律神経の乱れを測定して健康管理

「瞳孔反応解析技術」は医療分野への応用も可能だ。恥ずかしさゆえに問診で嘘の回答をしてしまう人や、クスリ欲しさに症状をでっちあげる人を防ぐ他、瞳孔の明暗反応を見ることで自律神経の乱れがわかる。

「自律神経が正常の場合は、明暗の反応がリズミカルな波形になる。しかし、自律神経が乱れているときは、その波形が崩れるんです。以前、精神科の先生がパーキンソン病の男性で測定をされたのですが、同じ刺激に対して波形がガタガタになっていました。

しかも、何かしらのデバイスを装着することなくモニターを見るだけでデータが取れますので、拘束されるのが苦手な方にも対応できます。この分野に関しては、医療関係者さまと一緒に治験や臨床試験を行っていく予定です」

自律神経の乱れはストレスや疲労のみならず、何かしら体調が崩れていることを察知する重要なメッセージ。今後、小型化できれば用途はさらに広がりそうだ。

「使用例として、ライドシェアなどを利用する際、運転手や車の評価以外に、ドライバーの今日の体調(自律神経の状態)という評価があればいいなと考えています。瞳孔を気軽に計測して体調を評価できたら、ドライバーにとっても利用者にとってもいい。事故を未然に防ぐという意味でも利用価値があると思います」

アイトラッキングの観点でいえば、VRゴーグルからスタートするのが現実的だろう。すでにHTC社のハイエンドモデル『VIVE PRO Eye』には搭載されている。また、将来的にスマートグラスの分野にも波及することが予想される。そこに夏目綜合研究所の「瞳孔反応解析技術」が加わることで、エンターテイメントから医療、ヘルスケア、セキュリティ、スポーツなどさまざまな分野での利用が期待される。

未来は瞳孔反応に応じて

周辺環境がカスタムされる!?

「目は心の窓」と言うが、瞳孔は「心」のみならず「体調の窓」にもなりうる。また、世界中どの人でも瞳孔は「黒色」であり、自律神経を意識的にコントロールできない。この普遍性は大きな可能性を秘めている。

「プロダクト側の人間なので、iPhoneが発売されたときに悔しくて。それに代わるものとして、同じくらい身近なものを考えると『鏡』だと思うんです。鏡に瞳孔を測れるものが装備されていたら、スマートハウスのコアな部分になるのかなと思っています。帰宅後に玄関で鏡を見たら、音楽か変わって、匂いが変わって、お風呂の温度が変わってと、そんな時代を夢見たりしています」

ストレスの多くが環境に起因するのだとしたら、それを取り除くさまざまな施策が瞳孔を測定することで生み出されていく。そんな未来には、ストレスチェックの質問表は消えていることだろう。

臼倉正(うすくら・ただし)

1990年國學院大学卒業後、外資系消費財メーカーで営業、マーケティング業務に従事。2005年に起業し、フリーペーパー事業に始まり、PPCやスマホアプリ事業などに拡大。2014年に会社を売却し、2016年、夏目綜合研究所の代表取締役に就任。

関連記事を読む