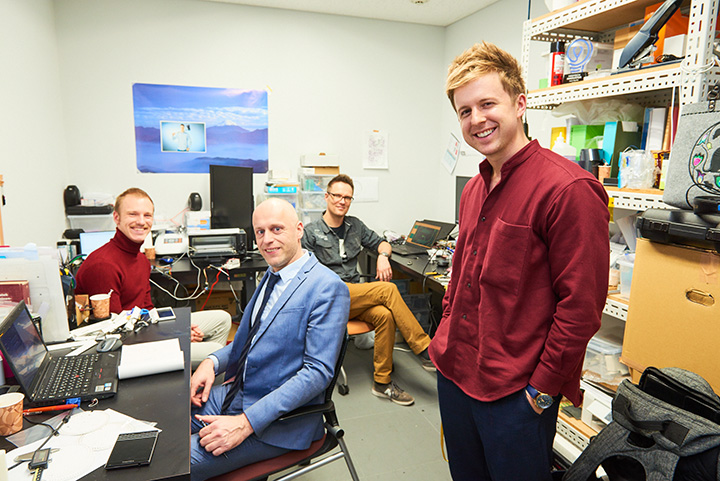

つい最近まで、スランプ状態が続いていたことを前回のインタビューで激白したチェアスキーヤーの夏目堅司選手に、朗報が舞い込んだ。ピョンチャンパラリンピックの日本代表選手として、日本障がい者スキー連盟から推薦を受け、2月14日、日本パラリンピック委員会(JPC)より、正式に夏目選手が選出されたことが発表された。同大会で夏目選手が使用するのは、「シリウス」を名に冠したオーダーメードマシン“夏目モデル”。その開発を手掛けたのは、彼が所属するRDS社の専務取締役兼クリエイティブ・ディレクターであり、HERO X 編集長の杉原行里(あんり)率いるエンジニアチームだ。波乱曲折の勝負世界で戦う夏目選手とは、アスリートと開発者の関係にあると共に、時に、夏目選手の奮起を促すカンフル剤的存在として寄り添ってきた杉原が、大会直前の心境に迫った。

とことん運の強い男、夏目堅司!?

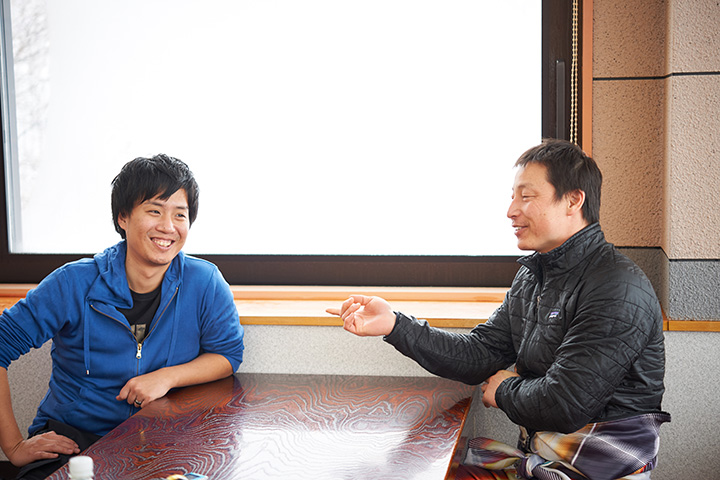

杉原行里(以下、杉原):推薦、おめでとうございます。今の心境はどうですか?

夏目堅司選手(以下、夏目):ありがとうございます。ホッとした気持ちもありますが、正直言うと、それ以上に、ヤバいなという気持ちが今、強くあって。これからピョンチャン大会までに、どれだけ自分のレベルを上げられるかということが、すごく大事になってくると思います。大会前のワールドカップでも、成績は、当然求められるでしょうし、“気合いを入れて、やらなくちゃ”という感じです。

杉原:ポジティブな意味での、ヤバいということですよね。推薦の連絡を受けた時、堅司くんは、自分のマシンにカーボンを貼る作業に集中していました。そこに、僕が暗いトーンの声で「ねぇ、聞いた?」と切り出すと、「え?何のことですか?」と不安げな顔をしたから、「堅司くんって、とことん運が強いなぁ」って。あえて、ちょっと意地悪な演出をしてみました(笑)。推薦をいただけるかどうかは、本当にギリギリのところだったし、ついその2時間前までは、チェアスキーヤーとしてではなく、夏目堅司という一人の男の進路について話し合っていたのに、状況がガラッと一変して…。

夏目:「(推薦が)出たらしいよ」と聞いて、嬉しかったのと同時に、「ああ、僕は今回、引退させてもらえなかったんだ」と思いました。

杉原: 運が強いというのは、いつもギリギリで滑り込んでいくから。意図してそうしているわけではなくて、堅司くんが、元々、持っているものじゃないかと僕は思います。今回、ギリギリで手にしたその運を良い方に持っていくか、悪い方にもっていくかは、他でもない、堅司くん次第だよね。

覚醒。「ゼロか100か」の原点に立ち戻る

夏目:僕が悩みあぐねていた時に、杉原さんはこう言ってくれましたよね。「堅司くんは、ゼロか100でいいんだと思う。野球で言うところの三振かホームランでいいんだよ」って。それを言われた時にハッとしました。自分って、確かにそうだよなと。

杉原:チェアスキーの日本代表選手に、大輝くん(森井大輝選手)、亮くん(狩野亮選手)、猛史くん(鈴木猛史選手)がいる中で、野球に例えると、4番打者は、亮くんだと思うんです。猛史くんは、特色を生かして1番打者、器用な大輝くんは、3番打者。それなのに、なぜか堅司くんは、3番打者を狙おうとしていた。だから、「三振かホームランのバッターなのに、どうしてシングルヒットを狙いに行こうとするの? なぜ、そんなつまらない滑りをしようとするの?」と尋ねたんです。

夏目:いつの間にか、そこを狙いに行く自分がいました。指摘されて初めて、気づかされました。

杉原:三振だとしても、責める人間はいないですよね。ただ、三振かホームランを期待して観客は観ているのに、シングルヒットばかり狙うバッターって、残念だなって僕は思います。その結果、2割1分くらいの成績だったりして。堅司くんは、ゼロか100かというやり方でずっとやってきて、ここまで来たわけだから、それを貫いた方が良いんじゃないのかなって思いました。

夏目:本当に、その通りだと思います。

杉原:今、ピョンチャン前のこの時期にこんなことを言って、「何を言ってるの?」と思われるかもしれないけど、堅司くんのマシンの開発に携わってきたひとりとして言わせてください。多分、ハマったら、速いんですよ。車のレースや自転車競技のように、チェアスキーも、マシンと自分の体が、本当の意味で一体化する瞬間があると思うんです。それをピョンチャン大会までに手に入れることができたら、すなわち、ハマれば、ホームランは期待できるし、メダルを獲得できると僕は思っています。それを探しにいく旅に、これから出るんですよね?

夏目:もちろんです。

杉原:その瞬間が、いつ、どこで訪れるかは分からないけど、例えば、昨日まですごく悩んでいて、でも、何かを劇的に変えたわけでもないのに、パーッと道が拓けることもあるじゃない? もし、ハマらなければ、メダルどころか、スタートの50m先くらいで転倒しているかもしれない。でもそれは、まぎれもなく自分らしく攻めた結果になると思います。勝負の世界だから、あって当然のことだと。

ピョンチャン大会、

チェアスキーヤー人生の締めくくりにしたい

杉原:パラリンピックにかける想いは、選手それぞれにあると思いますが、どうですか? ピョンチャン大会で、2022年の北京大会を目指せる成績が出たら、目指していくことになるかもしれないけど、年齢的に考えても、堅司くんは、他の選手とはまた臨み方が違うのかなと。

夏目:自分の中で、ひとつの締めくくりになるかなと思っています。

杉原:集大成的な感じでしょうか?

夏目:はい。だからこそ、ゼロか100かということに自分を賭けるべきだと思うし、そこには、迷いがない気持ちで挑みたいです。

杉原:もし今回、メダルを獲れたら、記者会見では、“奥さんより、まず杉原さんに感謝したいです”って、言ってくださいね(笑)。今から原稿用意しておかないと(笑)。冗談はさておき、今まで聞いたことがなかったけど、RDS社に入って、何か変わりましたか?

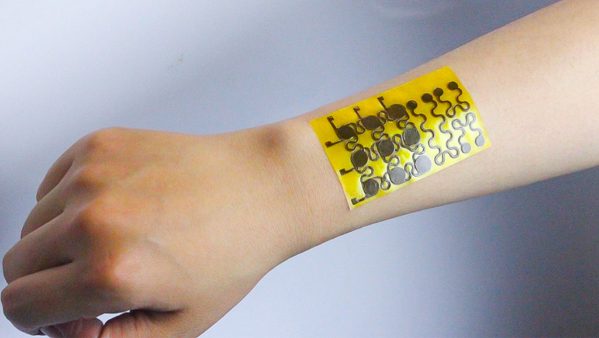

夏目:杉原さんが森井くんと出逢ってからの歴史の中に、僕が入り込むようなかたちで知り合って、RDSに入社させていただくに至りました。ご存知のように、僕は、マシンを自分で切り拓いてきた人間ではありません。当初は、森井くんのように、自分のシートをこうしたいという明確なイメージや強いこだわりというものは持っていませんでした。入社してからは、マシンのことも含めて、自発的に探求、追求していかないといけないということを日々、身に沁みて痛感しています。まだまだ足りていないとは思いますが、努めて、自ら探求、追求するようになったことは、僕にとっては、大きな変化と言えるかもしれません。

杉原:エンジニアでも、デザイナーでも、どんな職種であっても、おそらく入社当時の誰もが、最も苦しむところだと思いますが、当社では、与えられた業務だけをこなせば良いというスタイルとは違って、常に探究心を持ち、自分で切り拓いていかなければならない。モノを開発する過程においても、たくさん勉強しないとできないし、常にアンテナを張っていないといけないし、そこは、堅司くんも大変だったのではないかと思います。

夏目堅司(Kenji Natsume)

1974年、長野県生まれ。白馬八方尾根スキースクールでインストラクターとして活躍していたが、2004年にモーグルジャンプの着地時にバランスを崩して脊髄を損傷。車いす生活となるも、リハビリ中にチェアスキーと出会い、その年の冬にはゲレンデに復帰。翌年、レースを始め急成長を遂げ、わずか1年でナショナルチームに入り、2010年バンクーバー大会、2014年ソチ大会への出場を果たした。RDS社所属。