「スポーツの力で社会を変える」を推進する日本初のプラットフォームSport For Smile の梶川三枝氏。前編ではその活動にフォーカスしてお話いただいたが、スポーツをツールにするこれらの活動はすでに世界の潮流になっていると梶川氏は話す。後編では、2020東京を契機に私たちが受け取るもの、日本が発信していくべきことについて伺った。

杉原 :梶川さんが立ち上げた活動は、具体的には日本ではどのような形でスタートされていったのですか。

梶川 :スポーツを通した社会変革活動、インクルージョンを推進する活動をされている団体などをご紹介することからはじめていきました。定期的に啓発セミナーやユニバーサルスポーツ体験会を私たちの方で主催し、まずはみなさんに、こうした活動があることを知ってもらうことから実施していきました。

杉原:世界的な動きがあってというお話でしたが、それは日本ではあまり知られていなかったということですか?

梶川:そうですね。私がSport For Smile を設立した2010年当時は、日本ではこうしたスポーツの活用法はまだあまり認知されていなかったと思います。

杉原:でも、すでに世界ではその潮流があったと。どのような動きがおきていたのでしょうか。

梶川:『インビクタス』という映画をご存知ですか?ラグビーワールドカップでアパルトヘイトで対立していた南アフリカが統合チームを作って優勝したという実話をもとにした映画です。当時のネルソン・マンデラ首相のリーダーシップのもとでの偉業ですが、マンデラ氏も「スポーツには社会を変える力がある」というメッセージを発信しています。これが大きな流れになって、スポーツって社会を変える力があるんだということが、特に欧州で広く認知されるようになり、イニシアチブがつくられたりしていきました。首相や王室といったかなり高い社会的階層にいる方たちが積極的にこの考えに賛同していったのも大きなうねりに繋がったと思います。

実は私はこの時期、2016年のオリンピックの招致活動のお手伝いをしていたのですが、このうねりを知り、これは私がやりたいと思っていたこととすごく合致するなと思いまして、どうにか日本に広めたいとその頃から考えていました。

杉原:イギリスの場合、いい意味でも悪い意味でもヒエラルキーが明確にあることも、こうした活動が広がる一要素にある気がしますね。現在でも、サーの称号がある中で、彼らの活動が世の中に与える影響がすごく大きいですよね。逆に日本はヒエラルキーを無くしましょうとなっているわけですが、こうしたイギリスの様子を見ると、どちらがいいのだろうか?と、ふと思うことはありますね。

梶川:そうですね。社会の文化や歴史というのは、社会変革の活動に深く関わっていまして、日本と欧米ってかなり違うなというのは感じています。欧米の場合、「欧」と「米」もかなり違う点も多いのですが、自由や権利は自分たちで勝ち取るもの、という意識が強い。決めることはお上に決めていただいて、あとは従いますという日本のカルチャーとはかなりの違いがありますよね。市民が自分たちの生活の質の向上や権利を求めて自分たちで社会を作り上げていくのだという部分の意識差があるというのは、いろいろな面で言えるのかなというのは思いますね。日本はよく言えば平和的なのですが、発展的かといえばどうだろうと。

杉原:デモの熱量もすごいですよね。少し前にフランスに行ったのですが、ちょうどデモに遭遇して、その熱というか、なんだかものすごいものを感じました。

梶川:革命の国ですからね(笑)

杉原:日本は今回の2020東京で何を世界に見せられると思いますか?

梶川:突然確認にきましたね(笑)。今までは、経済発展をするために行われてきた感の強かったオリンピックでしたが、ロンドンオリンピックがひとつの変革となって、ロンドンの時にはじめてサステナビリティということが謳われました。持続可能な成長を担保してやりましょうと。

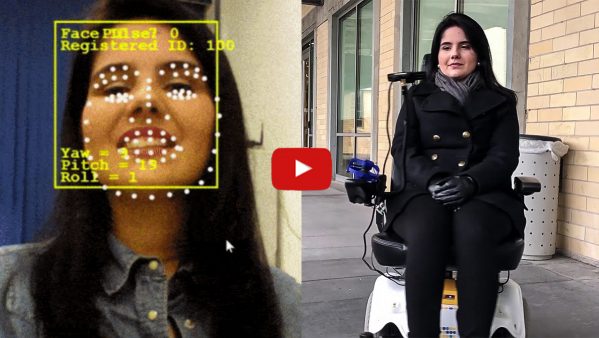

杉原:さすが英国ですよね。あの時、社会を巻き込んだうねりを僕は感じました。たとえば、大手のスーパーマーケットが車いすで自由に買い物ができるようにしようとキャンペーンを張ったり、福祉=CSR というところから抜け出し、CSV につなげるような動きがおこっていて、パラがきたことで国の社会にも変化が起こっていたように思えました。でも、あれはイギリスらしいなと思っていて、その国らしさって大切ですよね。日本の場合、そこがまだ弱いかなと。僕は、日本、東京らしいアプローチを試みようとされる方々に多く出会えているのですが、まだそうした動きについて世の中の認知が追いついてないように感じることも少なくありません。

梶川:何かプロトタイプがあるものを大量生産するのが日本の得意技としてこれまではきていて、自分たちで決めたことにコミットして、一から創りあげていくというプロセスは苦手なのかもしれませんね。でも今は、それができないと世界でプレゼンスを示せない。イギリスのコピペではなく、日本らしい、独自の発信をしていく必要があると思います。

杉原:先日イチロー選手が引退を表明されましたが、日本についての印象的なエピソードがあります。イチロー選手は以前、日本人はスタンディングオベーションが苦手だと思っていたそうですが、それは勘違いだったとおっしゃっていました。引退試合に日本の観客が割れんばかりの拍手でスタンディングオベーションをしたからです。たぶん、いや絶対皆さん熱は持っている。でも、表現の仕方が分からないだけなのではないかという気がします。その熱量の出し方も時代に応じて変化するのも理解しなければいけないですしね。

梶川:そうかもしれません。「みんながやればやる」国民性と協調性もあります。こんなアプローチもあるという事例に多く触れていただくことで、より多くの方々に賛同していただけたら、新しいうねりを生み出せるかもしれない、私もそこを信じて活動を続けています。

梶川 三枝

名古屋大学(文学部哲学科社会学専攻)卒業後、旅行会社勤務を経てパリに語学留学、長野オリンピック通訳、国際会議運営会社、外資系金融等で働き、2003年夏にオハイオ大学大学院スポーツ経営学科留学。NBAデトロイトピストンズ コミュニティ・リレーションズ部にて日本人女性初のインターンとして採用され、スポーツ経営学修士号取得。帰国後は世界バスケットボール選手権でのVIP対応、米系コンサルティング会社マーケティング・コミュニケーション部、2007年8月より東京オリンピック・パラリンピック招致委員会にて国際渉外、マーケティングマネージャーとして勤務。2010年、スポーツのチカラをよりよい社会づくりに役立てることをミッションとし、株式会社 Cheer Blossomを設立、Sport For Smile の企画運営事業とともに、スポーツの社会的責任に関するコンサルティング・サービスを提供、国連事務総長付スポーツ特別顧問や世界経済フォーラムのスポーツアジェンダ諮問委員会委員、アショカフェロー等を招聘してのセッションや世銀総会公式サイドイベント等を実施している。