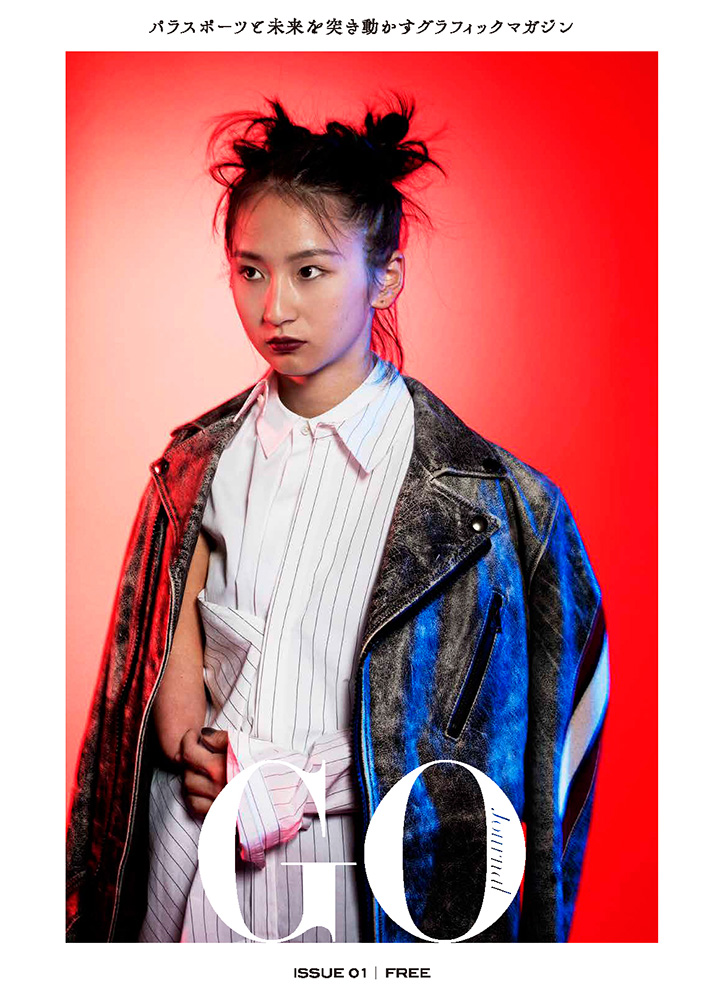

パラスポーツの興奮とパラアスリートたちの息づかい、それらを取り巻くカルチャーとの交錯点を伝える新グラフィックマガジン『GO Journal(ゴー ジャーナル)』が11月22日創刊された。クリエイティヴ・ディレクターを務める蜷川実花氏をはじめ、記念すべき1号の表紙を飾るリオパラリンピック銅メダリストの辻沙絵選手(陸上女子400メートル)や、モデルとなったボッチャ日本代表の高橋和樹選手などが集まり、銀座蔦屋書店で記者発表会を行った。

パラスポーツがもっと好きになる、パラアスリートをもっと応援したくなる。興奮と魅力が詰まった斬新なグラフィックマガジン

パラスポーツがもっと好きになる、パラアスリートをもっと応援したくなる。興奮と魅力が詰まった斬新なグラフィックマガジン

日本財団パラリンピックサポートセンター(以下、パラサポ)の発案により刊行された『GO Journal』は、かつてないクールでホットな切り口で、パラスポーツの興奮とパラアスリートたちの魅力を発信するフリーマガジン。美しい写真に加えて、アスリートのインタビューなどが掲載された1号は全64ページ、A3サイズのタブロイド版、オールカラー印刷。「本当に無料?」と聞きたくなるほど、写真集のような上質な仕上がりだ。銀座店をはじめ、代官山、中目黒、京都岡崎、梅田など、全国の蔦屋書店で配布されるほか、日本財団が助成する多言語発信サイト「nippon.com」では、中国語、フランス語、スペイン語など7言語に翻訳され、世界に向けて発信する。

パラスポーツ観戦のボトルネックとなっているのは、「なじみが薄くてよく分からない」、「障がい者はかわいそう」といった先入観や認識。『GO Journal』が目指すのは、それらを揺さぶり、転覆させ、2020年以降のインクルーシブ社会の発展に向けて、一人一人の行動を喚起するための“トリガー”になること。

©大谷 宗平(ナカサアンドパートナーズ)

この日は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長・森喜朗氏と共に、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣・鈴木俊一氏も創刊のお祝いに駆けつけた。

「夏季パラリンピック大会が同一都市で二度行われるのは、東京が(世界で)初めて。パラリンピック大会の成功なしに、東京大会の成功とは言えない。国民の関心はオリンピックに偏りがちで、パラスポーツやその最高峰であるパラリンピックに対する理解がまだまだ少ない。このグラフィックマガジンには、一般の方がおそらくイメージするのとは違うパラアスリートの一面が映っている。それらを見てもらうことが、理解の増進にも繋がると思う」と話し、『GO Journal』の今後の発展に期待を寄せた。

トップアスリート×蜷川実花が魅せる、美しきパラスポーツの世界

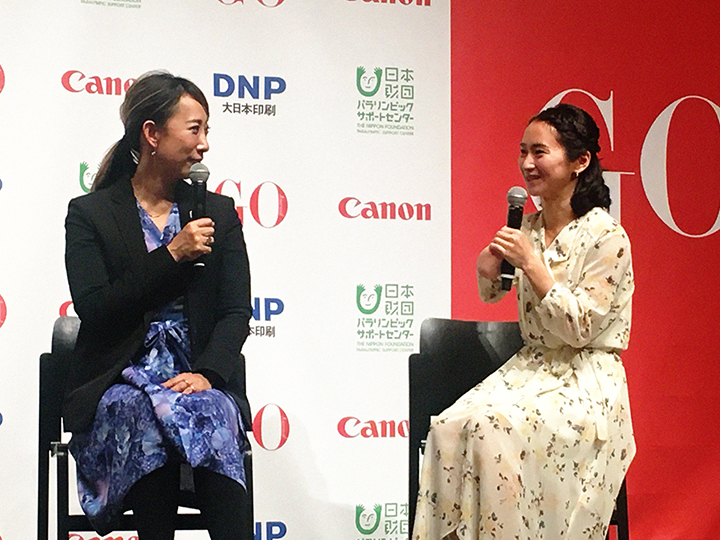

次に、監修を務めた蜷川実花氏と辻沙絵選手のトークショーが行われた。

「なんだろう、これ?というある種の違和感からでもいい。パラスポーツに興味のない方を含めて、少しでも多くの方に手にとってもらいたい。そこから(パラスポーツに対する興味が)広がっていくようなきっかけになるといいなと思って作りました」と、冒頭でマガジンに込めた想いを語った蜷川氏。

最先端のファッションをみごとに着こなし、創刊号の表紙と巻頭グラビアを飾った辻選手との出会いのきっかけは、なんと“ナンパ”。昨年、リオパラリンピックの開会式に向かう蜷川氏が、リオの空港で見かけた辻選手に「一目惚れ」した。

「可愛らしく、華やかな外見だけでなく、内面から輝く力強さを感じ、どうしてもこの人を撮ってみたいという写真家の欲が走りました(笑)。撮らせて欲しいと約束をして、次に会ったのは、GO Journalの撮影当日でした」と蜷川氏は振り返る。声をかけられて、びっくりしたという辻選手は、「ファッション誌のような撮影は初めてだったので、不安もありましたが、撮影現場はナチュラルな雰囲気で、実花さんやスタッフの方たちが、ありのままの私を引き出してくれました。もう一回やりたいくらい、楽しい撮影でした」と笑顔いっぱいで語った。

辻選手のお気に入りは、表紙の写真。「目の前に金メダルがあると思って、睨んで」といわれた時の表情には、「ファッションと競技中の私、そして実花さんの世界観の全てが混ざり合っている」と熱のこもった声で話す。

辻選手のお気に入りは、表紙の写真。「目の前に金メダルがあると思って、睨んで」といわれた時の表情には、「ファッションと競技中の私、そして実花さんの世界観の全てが混ざり合っている」と熱のこもった声で話す。

蜷川氏は、当初、義手をどう見せるかなど、細かいバランスを考えていたが、撮影を進める中、片手があるかないかは、もはや関係のない域に達したという。

「何気ない時に、『私、ただ片手がないだけなんですよ』と辻選手に言われたのが心地良い衝撃でした。この感覚をもっと多くの人と共有していきたいと思いました。フリーマガジンの形に出来て良かったです。アスリートたちは、自分と戦ってきた圧倒的なパワーがにじみ出ている。とにかくカッコよかった!」

辻選手の内面から輝く強さが覗えたのは、「普段から義手を付けているか」という質問が上がった時。

「私は、生まれてからずっとこの状態で生きてきて、髪を縛ったり、靴ひもを結んだりしています。この状態だからできるんです。嘘の手をつけても何も変わらないし、私は私だし、ありのままの自分を受け入れてもらった方が良いので、変える気もないです」

「GO Journalを見て、パラスポーツやパラアスリートのイメージが、ガラッと変わったと言ってくれる人が多かったです。健常者と障がい者という区別のない、共生する社会に繋げていけたらいいなと思います」と辻選手は締めくくった。

トークセッションの後、リオパラリンピック日本代表・高橋和樹選手も登壇し、ボッチャの実演が行われた。この競技が初めてという蜷川氏のボールは、ステージから飛び出すほど勢い良く転がった一方、ボールを触ったことがある辻選手は、片手にマイクを持ったまま、しなやかなフォームで投球を決めた。

トークセッションの後、リオパラリンピック日本代表・高橋和樹選手も登壇し、ボッチャの実演が行われた。この競技が初めてという蜷川氏のボールは、ステージから飛び出すほど勢い良く転がった一方、ボールを触ったことがある辻選手は、片手にマイクを持ったまま、しなやかなフォームで投球を決めた。

次に、最も障がいの重いクラスの勾配具“ランプ”を使って、みごとな投球のデモンストレーションを披露した高橋選手。この日、初めて組んだ競技アシスタントに、ランプの設置角度や位置を細かく指示を出し、目標球にボールをぴたりと当てた。

11月29日で、東京パラリンピックまであと1000日のカウントダウンが始まった。「感無量だけど、ここがスタート」と話す蜷川氏が監修する『GO Journal』は、毎年2回発行予定。見たことのないクールなアスリートの魅力にぜひ触れてみて欲しい。