翻訳機能を持つスマートマスクとして注目を集めている「C-FACE」。開発、販売を手がけているのがドーナッツロボティクス株式会社(以下 ドーナッツ)だ。フォーブスに「コロナ後に世界が注目のスマートマスク」として報じられ、世界各国から注文が殺到。2020年に累計7 億円の資金調達を完了し、現在20億円の資金調達を目指している。8回の起業失敗経験を生かし、現在地に たどり着いたというCEO 小野泰助氏にHERO X編集長・杉原行里が迫る。

世界が注目するスマートマスク

ドーナッツロボティクス社はこうできた

アプリをダウンロードすると、マスクを通して話した言葉を自動的に翻訳、スマホなどに表示させることができるスマートマスク。

杉原:スマートマスク「C-FACE」が好調なようですね。小野さんはいろいろな起業経験がおありだと伺いますが、スタートはどのようなものだったのでしょうか。

小野:ありがとうございます。最初の起業は、20代の時にはじめた 小さなカフェでした。父方と母方、両方の 曾祖父が西日本で名の通る企業の創設者で、祖父、父からいろいろ学んで育ちました。ドーナッツ社は5〜6年前、40歳頃に立ち上げた会社なんです。

杉原:意外です。ロボットとは全く違う分野だったのですね。飲食というのは、家業とは関係のあることだったのですか?

小野:そうでもありません。一つは製菓業で、一つは医薬品系でしたから。

杉原:それなのに、全く違う分野のカフェをはじめられた。

小野:ええ。10代の頃に父親を亡くし、もともと次男で、先祖の会社に就職しない事は決まっていました。大学を卒業して、どうしようかなと考えましたが、独立するには小さなカフェしかできませんでした。

杉原:そうだったんですね。私も20代の頃に父を亡くしましたが、会社を継ぐことは一切考えていませんでした。いろいろとあって、今は継ぐことにしたのですが、小野さんはそのまま別の道を歩かれた。

小野:そうなんです。20代の頃というのは、大学を出たてで力もなくて、銀行も融資をしてくれませんよね。それで、じゃあ、自分でやるしかないなと思って、自宅を改造して店をオープンさせたんです。苦労の後に、一旦は成功し、いくつもの店を持つことができましたが、そこから失敗し、30代前半で結局 全てを失うことになりました。

杉原:それは苦しい30代ですね。

小野:はい。すでに祖父も父も他界していましたから、実家からの支援はありませんでした。 20代から、これまで 合計8回くらい起業して失敗をしていますが、その間は、お客様に来ていただくためにはどうしたらいいかを、独学で とことん研究してきました。すべてを無くした後も学び続け、デザインに黄金比を取り入れるようになりました。少しずつ店舗やプロダクトのデザインの依頼が増え「何をやってもヒットする。」というくらい極めた感覚を得た頃、テレビ番組からのお誘いが来て「デザインの匠」としてテレビに出演させていただくことになりました。デザイナーとして成功する一方で、自ら飲食業をまた経営する事は考えませんでした。人口減少社会ですし、お客様が 増えてくれなければ どれだけ頑張っても大きくは伸びていかない。短期では業績が伸びるのですが、僕には どれも長期的な成功は難しいものでした。

杉原:なるほど。

小野:これから人口がどんどん減る中で、「何の業界で起業すれば良いのか?どの産業が100年先に繁栄しているのか?」と考えました。また「デザインの分野では誰にも負けない自信があるけれど、また起業するなら 9回目で おそらく最後になる。どうせやるなら、100年先まで伸び続ける産業に挑戦したい。これまで 自分は、登る山を間違えてきたんじゃないか。」と思いはじめたんです。人口が減ることによって生まれるニーズは何だろうなと考えました。

杉原:それで、AIやロボットにたどり着いたということですか。

小野:そうです。私は理系ではないのですが、もともとガジェットやデバイスが大好きで、小学生の頃から電子手帳を使っていました。使うだけじゃなくて、分解して、組み立て直すみたいなことをする子どもでした。

杉原:それ、僕も同じでした(笑)。

小野:そうですか(笑)。それで、自分のデザインでロボットやプロダクトのデザインをやってみたいなと思い始めた。それがドーナッツ社を立ち上げるきっかけです。ドーナッツ社では、これまでの失敗を活かし、資金調達から人材育成まで、今までとは全て 逆のことをしようと思っていました。

杉原:それも面白いですね。僕は、失敗は大事だと思うんです。例えば、アメリカの億万長者の6割は、一度 すべてを失うような事を経験していると言われてますよね。

小野:なるほど。僕も 多くのものを失い、人生の大半は どん底にいました。

杉原:そこから どう立ち上がるか?が大事なんでしょうね、きっと。

小野:そういう意味でいくと、このドーナッツ社を立ち上げる時に、最初の投資家として、F Ventures(ベンチャーキャピタル)が入ってくれたのですが、同じようなことを言ってくれました。失敗続きの私で、デザイナーとしては有名になっていましたが、ロボットでは結果を出していないので、ベンチャーキャピタルも なかなか出資はしてくれません。でも、そんな時でもF Venturesは「失敗から立ち上がった人の方が投資しやすい。」と言ってくれたんです。失敗したことを良かったなんて言ってくれる人はいなかったので、神様が現れたくらいの気持ちでした。

カフェ経営がもたらした着眼点

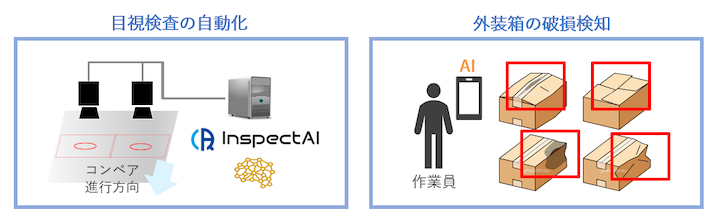

見守りロボットや、受付ロボットなど、様々な場面での活用が見込まれる「cinnamon(シナモン)」。

杉原:ドーナッツ社ではじめに手がけられたのは「cinnamon(シナモン)」ですよね。これはつまり、小野さんが考えていた人口減少という課題と、カフェ経営で気づいたこれからの課題から生まれた発想ということですか?

小野:そうですね。店舗や企業の受付などでロボットが必要な時代が来ます。もう一つ、独居老人が増えると思うので、誰がその相手をするのかという問題もありました。私は医療系企業の子孫でもあるので、医療面も気になっていました。かねてより病床が足りなくなり、自宅を病室のようにしないといけないことが必ず起こると言われていました。まさにコロナでそうした状況が現実味を帯びましたが、自宅から医師とデータのやりとりができる端末やロボットがないと、見守りができないだろうという課題感を持っていました。

杉原:「cinnamon」はコミュニケーションロボに近いのでしょうか。

小野:そうですね。ソフトウエアは、色々な企業と連携して作っていますが、健康データを毎日とっていくことで、その管理をすることもできます。

杉原:そうすると、ドーナッツ社で、ハードを作って、ソフトの部分はいろいろな人に加わってもらい、シナモンをプラットフォームとして使ってもらうという考えですか?

小野:そうですね。今はC-FACEの問い合わせが殺到しているため、エンジニアが全員そちらに かかりっきりになってしまい、シナモン計画はちょっと置いていかれている状態なのですが(笑)。

杉原:みなさん恐らくC-FACEのことを聞かれると思ったので、あえて、シナモンの話題に触れてみたのですが。では、その話題のC-FACEについて、アイデアは随分前からあったと伺っています。

「C-FACE」は1月には声から元気の度合い(ストレス度)を測定する機能も発表。

小野:そうですね。皆から天才と言われる東京大学のエンジニアが、インターンで弊社にいるのですが、彼のアイデアでした。彼の入社面接の時に「喋ったことがそのままスマホ画面に文字で表れるマスクの研究などをしている」と話してくれました。私はその時、これは かなり面白いアイデアだけど、マスク市場が小さ過ぎて成功はしないだろうと思いました。当然、その開発は進めずに、東大エンジニアには 2〜3年間、シナモンを作ることに専念してもらいました。そこで、小型マイクや翻訳のソフトウエア開発などを一緒に取り組み、シナモンを完成させた直後にコロナ禍がやってきました。翻訳のできるロボット開発と、以前からのアイデアを融合させたのが、スマートマスク「C-FACE」なんです。彼は、C-FACE開発に寄与した事で、2021年の東京大学 大学院情報理工学系 研究科長賞を受賞しました。

杉原:今後はどんな展開を考えられているのでしょうか。

小野:マスクの次は、スマートフォンの再定義を考えています。既存のスマホとは違って、いろんな役割を担うようなものです。そう遠くない未来に発表できれば嬉しいです。楽しみにしていてくださいね。

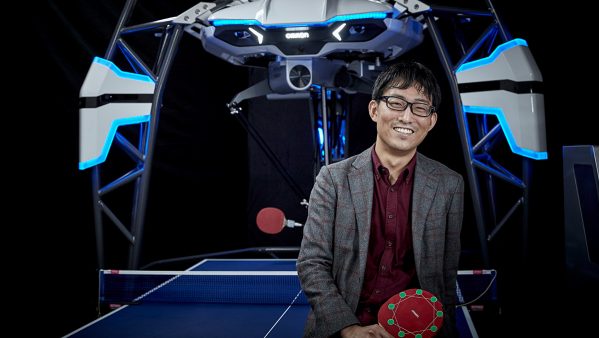

小野泰助 (おの・たいすけ)

2つの老舗企業 創業者の血を引くが、14歳で父を亡くし、プロダクトや建築デザインを独学で身につける。22歳で起業し、数々の失敗の後「デザインの匠」となり、テレビ出演多数。2014年、北九州のガレージで小型ロボット「シナモン」をデザインし、ドーナッツロボティクス社を創業。

(画像引用元:https://www.donutrobotics.com/)

関連記事を読む