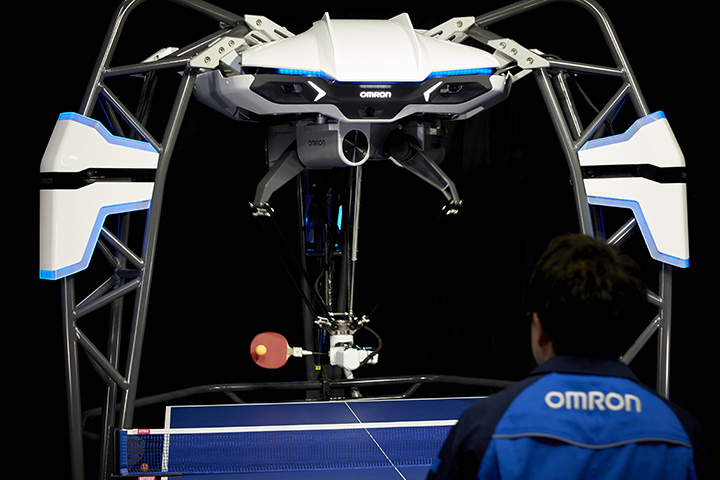

オムロンのコア技術「センシング&コントロール+Think」を通じてオムロンが目指す「人と機械の融和」をわかりやすく体現するために、2013年の第1世代より開発を続けている卓球ロボットがある。その名も「フォルフェウス(FORPHEUS)」。卓球というスポーツを通して世の中に何を訴求し、そして何を残そうとしているのか。ロボティクス技術が導く人類の明るい未来に迫る。

中国で開催したプライベート展示会で

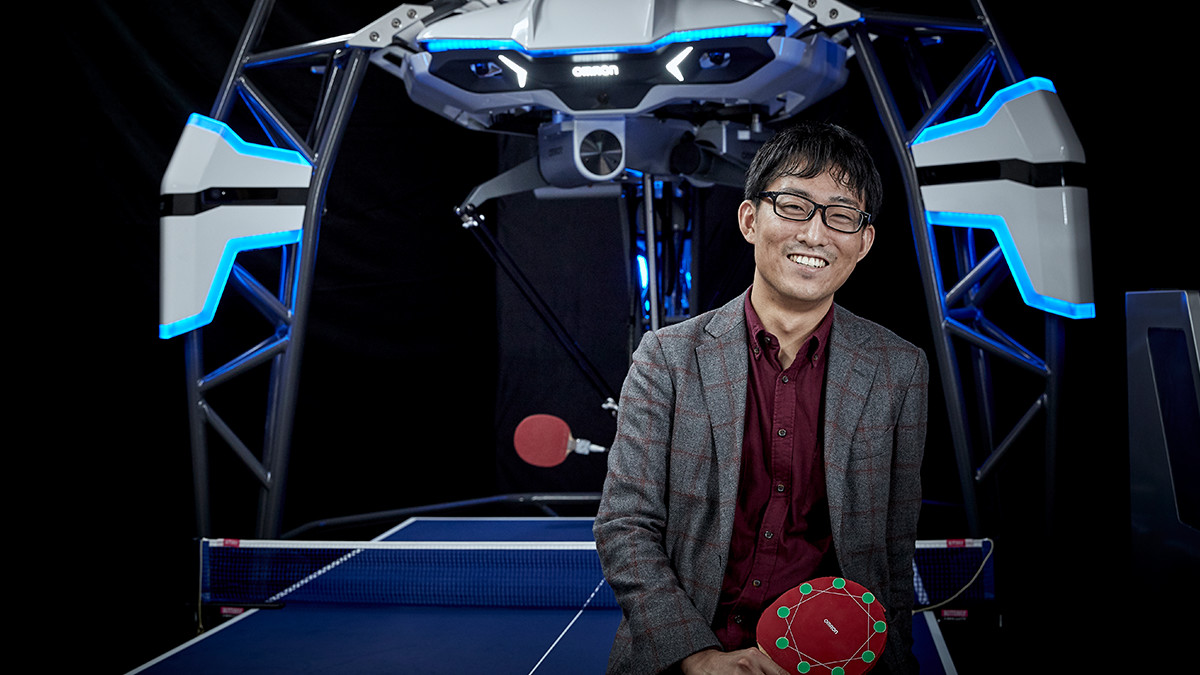

今回、オムロンが研究・開発を進める卓球ロボット・フォルフェウスの軌跡に迫るべくお話を伺ったのは、現在、開発チームのリーダーを務める八瀬哲志さん(以下八瀬さん)。2013年に第1世代の開発をスタートしたプロジェクトチームだが、その経緯はいかに。

「中国で行われたオムロンのクローズドな展示会に合わせ、オムロンの技術とコンセプトを訴求する何か面白い展示が出来ないかという話があったんです。『じゃあ、人と機械のインタラクションがあり、馴染みやすい卓球でやってみよう』というのがきっかけでした。ロボティクス、センシングの技術が組み合わさった、非常に面白い開発内容であったのと、人とフォルフェウスが直接ラリーをすることで、コミュニケーションを取りながらお互いに成長していくことが、オムロンが考える『人と機械の融和』の未来像を分かりやすく伝えることができるいい機会ということで、現在まで続いているプロジェクトなのです。今では、オムロンの技術コンセプトの象徴になっています」

ロボットだからこそ発生してしまう制限との戦い

当初は、オムロンが持つ既存の技術を使うというのがテーマだったという。しかし人が打った球を人が返すという一連の動きのなかで理想に近づけるためには、新たな技術の開発も必要になってきた。そこには、当然ながら想像以上の苦労も。

「純粋に卓球をするという動きのなかでは、人が簡単に行なっている行動が、ロボットにとってはとても難しいんです。例えば、ロボットに山なりの球を打たせるのって想像以上に大変でして。その理由のひとつが、人であれば山なりの球が来たら、直感的に下がって打つという動きをしますよね。でもロボットは動ける範囲が決まっているので、どうしてもそれが壁になってしまいタイミングがシビアになり打てない。あとは、単純に卓球というスポーツ自体が、工場で使われているロボットに比べ、より正確で速い動きが必要とされるので、そういった部分の作り込みはすごく難しく、年々改良を加えていっています」

人間ができる、反射神経を含めた直感的な動きの再現というのは確かに難しいところだ。しかし、第5世代ですでにここまで来ているのを目の当たりにすると、次世代以降にはさらなる期待しかない。ではその動きを教えるのにどの程度の時間を要するのか。

「今まで平打ちしか出来なかったロボットにドライブを打つことを学ばせるのに半年から10ヶ月くらいの開発期間がかかりました。今後は、教えるという形ではなく、ロボット自ら学ぶ機能が搭載されれば、この時間は格段に短縮されてくると思います。見た瞬間に出来るようになるのが理想です」

第5世代フォルフェウスの最大の進化とは

「今までのフォルフェウスから比べた第5世代での進化は、人への理解が深まっているところです。すなわち、人の意図や能力を理解し、それに合わせたフィードバックをしてくれるというのが、第1世代から第5世代を見た時の一番大きな進化です。AIのような頭脳に身体性が加われば、世の中のあらゆることに対し、今まではあり得なかった人の成長や、新しい価値を生み出していけると思っています。もちろんそれに伴い、卓球能力もどんどん上がっています」

将棋の藤井聡太七段や、囲碁の伊田篤史八段のような、素晴らしく強い若手の出現がいい例かもしれない。基本的に練習といえば、地元の道場で習っていただけが、プロレベルのAIと自宅で練習が出来るようになったことにより、今まで無かった戦術が生まれたり、彼らのような人たちが現れたわけだ。

「現状として卓球に限らず、何かスポーツを教えるときって、基本的にみんなに同じように教えますよね。でも成長の過程って、実は人それぞれ違う。つまり、その対象者に対する感情や個性、筋肉の付き方など、様々な情報を元に理解がもっと深まれば、その人に最適なコーチングができ、今までにあり得なかった成長速度を実現できる可能性があるのです。

そして次の第6世代では、モチベーションをどうやって上げるかなど、感情の部分に踏み込んで何かできたらなと考えています。相手の欲しているものや、心を動かすラリーをして、もっと卓球が楽しくなるようにできたらなと思っています。

それと、プロとラリーしても対応出来るくらいに、卓球能力ももっと上げていきたいです。ちなみに先日、ドイツで開催された展示会への出展時に、元プロ選手の卓球ジャーナリストとラリーをしたときの様子がこちらです」

「来年は新しい機構にも挑戦しようと思っているので、それが完成すれば、今は返せない隅の方も打てるようになり、スイングスピードもアップできるかなと。来年お披露目の目処で開発にあたってます」

5Gを始めとした通信の発展とともに、フォルフェウスが飛躍的に進化を遂げることは考えられるのだろうか。

「卓球の性能でいうとそこまで多くはないと思いますが、コミュニケーションの幅は飛躍的に広がると思います。今は、ロボットはロボットとして動いていますけど、VRゴーグルを装着しロボット視点でスイングした感覚が遠隔操縦者の手に伝われば、まさに自分がロボットを動かしている感覚になるので、プロのスマッシュを老人ホームにいるおばあさんが打ち返すとかが可能になってくる。そういったことで日々の活力にも繋がれば素晴らしいですよね。人間とフォルフェウスが楽しみながらインタラクションしていくことで、お互いが成長し、人類自体の限界を超えていくというひとつのシンボルになったらいいなと思っています」

技術の発展とともに、我々の生活圏にロボットがより深く関わってくる。これこそがオムロンが掲げる「人と機械の融和」なのだ。フォルフェウスが切り拓くであろう未来には希望しかないと、八瀬さんの話を伺い強く感じた。

オムロンオフィシャルホームページ

https://www.omron.co.jp/

(画像協力:オムロン株式会社)