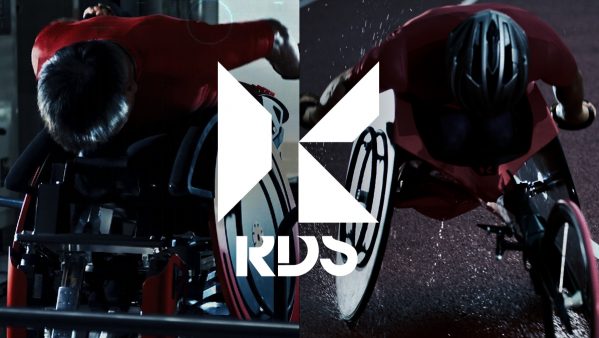

今年8月、メディア初となる現役復帰をHERO X上で宣言した車いす陸上アスリートの伊藤智也選手が、いよいよ動き出した。北京パラリンピックで金メダル、ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得した歴戦の勇士がめざす復帰の舞台は、東京パラリンピック。本連載では、2020年に向けて、RDS社が手掛ける伊藤選手のマシン開発の軌跡を追っていく。9月4日、開発に携わる主要メンバーがRDS本社に顔を揃え、キックオフ・ミーティングが行われた。

RDS社クリエイティブディレクター兼HERO X編集長・杉原行里(すぎはら・あんり)

すべては、世界の大舞台で勝利を勝ち取るために

1984年創業のRDS社は、最先端の設備、レースや先行開発などで培った技術を活かして、工業デザインを主軸に、多彩なプロダクト開発を手掛けている。その一つが、冬季パラリンピックの花形競技とされるチェアスキーシート。2013年より、チェアスキー界を牽引する豪傑プレイヤーの森井大輝選手をはじめ、夏目堅司選手や村岡桃佳選手などのシート開発を行ってきた。

そして、車いす陸上もまた、夏季パラリンピックの花形競技。今回、RDS社は、同競技で現役復帰を宣言した伊藤選手のマシン開発を行うことになったが、CSRとしてパラリンピックを支援しているのではない。伊藤選手は、類まれな実績を誇る優秀なアスリートであると共に、あくまで同社にとってのパートナーだ。パラリンピックという世界の大舞台で勝利を勝ち取る、その同じ目標に向かって、共に開発を行っていく同志でもある。

「カッコいいもの、素晴らしいものを作るのは当たり前。測定、形状、デザインなど、開発の過程そのものや、その中で築かれるメソッドが、今後、僕たちの強みになっていくと思います。新たな風を吹き込むイメージで、このプロジェクトを推進していきます」と話すのは、開発の指揮を執るRDS社クリエイティブディレクターで、HERO X編集長を務める杉原行里(すぎはら・あんり)。

「シーティングやポジショニングの重要性は、今まで行ってきたチェアスキーシートの開発で、十分に理解できたはず。車いす陸上とチェアスキーは異なる競技ではあるけれど、活かせる技術は取り入れていく方針です」

右上から時計回りに RDS社統括マネージャーの小林竜太氏、デザインを担当するExiii代表の小西哲哉氏、RDS社エンジニアの永井祐也氏、RDS社テクニカルデパートメントリーダー兼本プロジェクトリーダーの加藤玲央氏。

「伊藤モデル」の開発プロジェクトのリーダーを務めるのは、RDS社テクニカルデパートメントリーダーの加藤玲央氏。この他、同社統括マネージャーの小林竜太氏とエンジニアの永井祐也氏、デザイン担当には、Exiii代表の小西哲哉氏が参画する。全てのメンバーにとって、車いす陸上の競技用マシンを手掛けるのは今回が初の試み。だが、それは伊藤選手にとっても同じだ。

2018年夏、プロトタイプ完成予定

2018年夏、プロトタイプ完成予定

データの可視化で共通のコミュニケーションを図る

伊藤選手が、これまで金メダルを獲得した種目は、400メートルと800メートル。東京2020では、いずれも公式種目ではなくなったため、「本腰を入れて走るのは初めて」という100メートルの短距離に、意を決して転向した。400メートルと800メートルで世界記録を樹立した伊藤選手だが、同じ陸上競技といっても、100メートルは未知の領域だという。

「僕が今乗っているマシンは長距離用ですし、マシンを作っていただくこと自体、全く初めての経験です。短距離用については、ポジショニングも含めて、何をどうすればいいのか、正直まだ分かっていないので、色々と教えていただけたら嬉しいです。ただ一つ、明確にお伝えできるのは、最終的にはある程度、マシンに体を寄せていくという作業が必要になること。極めて時間がかかるので、出来上がるタイミングが早ければ早いほど、有り難いです」

伊藤選手の言う“マシンに体を寄せていく”作業とは、主に体づくりのこと。ここには、体の一部となりマシンを操作するために不可欠なグローブなど、道具の調整も含まれる。これを受けて、開発チームは、試作の開発を幾度となく行うことを見据えた上で、2018年夏を目処に、完成形に近い形を作り上げることを一つの目標に決めた。その過程では、解析と測定を十分に行い、データを可視化することで共通のコミュニケーションを図っていく。

「東京2020で何km出したいですか?」

「東京2020で何km出したいですか?」

キックオフ・ミーティングの前半では、ホイールベースとスピードの関係など、開発スタッフが車いす陸上について抱く素朴な疑問が、伊藤選手に投げかけられた。次々と寄せられる質問に対して、実直な答えを返していく伊藤選手。まだ手探りの状態だが、マシンに触れたり、伊藤選手のコメントや数値をメモに取るなどして、各分野のエキスパートである開発チームの面々も、新たな知見を集積していった。

―車いす陸上のレギュレーションって、どんなものがありますか?

ハンドルとブレーキが付いていること。車いす本体の地面からの高さは、最高50cm。あとは、後部の車輪より後ろに何か出ていたらレギュレーションに引っかかります。この3点くらいだと思います。

―ホイールベースは、何を基準に選びますか?

僕は、自分のパワーに見合ったマシンの転がり具合で選んでいます。トラックなのか、ロードなのか、路面によっても異なるので、1800mmを軸に、1780mm、1850mmとさまざまです。こぎ方のせいなのか、確かな理由は分からないのですが、僕はスタートの時に前輪が少し浮くんです。浮くと必ず右か左にずれますし、おのずと角度も変わります。綺麗に浮くとは限らないし、ラインを踏んだら、その時点で失格になります。あまりに長いホイールベースだと、少し乗りづらいかもしれません。

※ホイールベース=マシンを真横から見た時の前輪の中心から後輪の中心までの長さを指す。

―では一概に、ホイールベースが長ければ長いほど直進安定性が増して、スピードが出やすくなるというわけではなく、最適なものを探す必要がある?

今回の場合は100mなので、トップスピードに達しないんですよね。現状のパワーで出せる走行中のトップスピードは最高34kmですが、100mでは、到底そこまでは出ません。加速域なのか、中速域なのか、どこに重点を置くマシンなのかによって、考え方を変えていく必要があるように思います。

―無風状態のトップスピードはどのくらいですか?

―無風状態のトップスピードはどのくらいですか?

28~29kmです。遅くもないし早くもない、標準的なスピードだと思います。75mくらいの中速域からは、かなり伸びる方です。

―東京2020で何km出したいですか?

スタートを切ってから加速し続けて、フィニッシュという感じになると思うので、90m地点で29km、100mのゴール地点で29.5kmくらい出せたら理想的ですね。同じ比率で上がっていくのか、グッと上がるのか、マシンの特性によっても、変わってくると思いますが。

―でも、仮に29~29.5km出たとしても、90~100m地点だと少し遅いのでは?加速するポイントはできるだけ早くしたいですよね?

そうですね、おっしゃる通りかもしれません。何が正しいのかについては、現時点では、正直僕も分からないんですね。“こういうのはどう?”と逆に提案していただけたら、試せるスキルはあると思います。

―逆に言うと、最初のスタートを早く切れるようなマシンであれば、タイムは伸びるイメージですか?

―逆に言うと、最初のスタートを早く切れるようなマシンであれば、タイムは伸びるイメージですか?

一概にそうとは言えないかもしれません。スタートが良くなっても、中速域が伸びていかないマシンだと、あまり意味がないのかなとも思います。

―中速域が伸びていくマシンとは?

実際に計測はしていないので、ビデオなどでチェックした僕の勘ですが、“縦のしなり”が大きいマシンでしょうか。完全に巡航速度になるまで、すごく体を煽るんですね。僕の場合、正座で乗っているので、胸が太ももをどんどんアタックしてくる。その時に、どうしてもマシンがグンと歪む。その歪みの度合によって、中速域も低速域も変わってくる気はします。

―歪む方がいい?それとも歪まない方がいい?

ダイレクトに伝わる方がいいなら、歪まない方が好ましいと思いますが、行き過ぎると、(マシンの)重みがもろに体にかかってきます。解決法としては、マシンではなく、自分自身のパワーアップ。ざっくりしたイメージですが、今後3年で筋量25%アップは、最低限狙っていきたいところです。

―ホイールの角度はどのくらいですか?

このマシンは、13度です。本当は13度でいきたいけれど、12度の方が直進性は良いですね。立てば立つほど良いんですが、下を漕いだ時に、腕が上に当たるので、甲乙つけがたいところです。

―100mでも、空気抵抗は感じますか?

感じますね。追い風と向かい風とでは、タイムも1秒ほど違ってきます。

vol.2 選手と開発者をつなぐ“感覚の数値化”

vol.3 100分の1秒を左右する“陸上選手のためのグローブ”とは?

vol.4 フィーリングとデータは、分かり合えるのか?

伊藤智也(Tomoya ITO)

1963年、三重県鈴鹿市生まれ。若干19歳で、人材派遣会社を設立。従業員200名を抱える経営者として活躍していたが、1998年に多発性硬化症を発症。翌年より、車いす陸上競技をはじめ、2005年プロの車いすランナーに転向。北京パラリンピックで金メダル、ロンドンパラリンピックで銀メダルを獲得し、車いす陸上選手として、不動の地位を確立。ロンドンパラリンピックで引退を表明するも、2017年8月、スポーツメディア「HERO X」上で、東京2020で復帰することを初めて発表した。