長引くコロナ禍にロシアのウクライナ侵攻と、2022年もいろいろなことが起きた。歴史的円安や燃料費の高騰など、予測していなかった事態は私たち庶民の日常にも影響を与えている。2023年はどんな年になっていくのか、未来を考える時、今立っている場所、現状認識は必ず必要な行為だ。新しい年のはじまりに今年注目すべき分野について考えた。

宇宙を制するものが世界を制する時代へ

コロナ禍で一番浸透したものの一つが通信ネットワーク。公立学校でもICT化が進み、全ての産業においてオンラインを介した動きが活発化した。5Gや6Gを制するものが今後はプラットフォームを作り世の中を牽引していくことは間違いない。そこで必ず必要なのが衛生だ。地球上の空間、設備ではなく宇宙空間に衛生を含めいかに設備を搭載できるかがプラットフォームを持つ上では重要になってくる。先進国の多くが宇宙に対する研究に力を入れている。一方で、違いが浮き彫りになってきたこともある。コロナに対する人々の対応は今や世界一律にはなっていない。

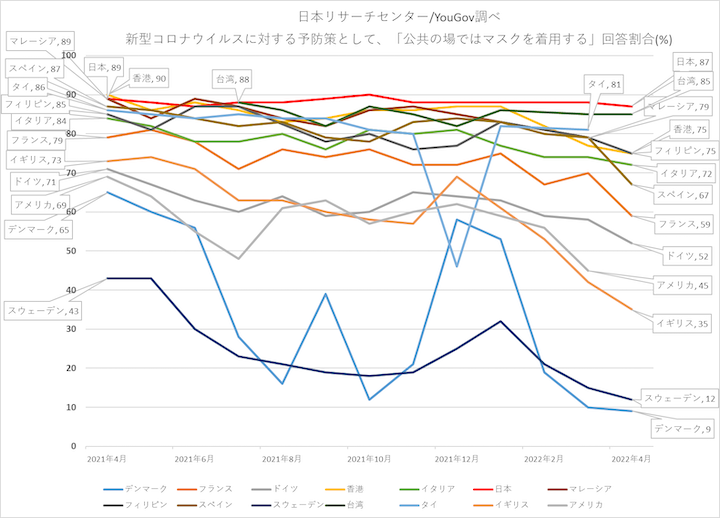

日本リサーチセンターが英国YouGov社と共同で行なった公共の場でのマスク着用率の調査では、14カ国の中で日本はトップの87%、最も低いデンマークの9%と比べると、差は歴然だ。他国を見てもイギリスも35%、アメリカ45%と、いずれも着用率が半数を割っている。もともと日本では、冬になると風邪やインフルエンザ予防のためにマスクをつける人が多くいた。一方、アメリカやイギリスは冬でもマスクをつけるという習慣がない。口元を隠す文化が欧米にはあまり見られない。だからこそか、屋外でのマスク着用の義務がはずれたことで、マスクを取る人が増えたのだろう。日本でもこの春には室内でもマスクを外せるようになりそうだが、厚労省が屋外では季節を問わず「マスクは原則不要」という知らせをいくら流しても、マスクを外す人はまばら、むしろ、していないと「落ち着かない」という人も出てきている。もちろん、持病などリスクを抱える人の場合は必要ということもある。だが、「気持ち的に」ということならば、マスクをつける本来の意味からはかけ離れてしまう。ところが、マスク着用者が多数だと、同調圧力が働き、つけていないほうが「違和感」を持ってしまう。春からの脱マスクの動きがどれだけ市民権を得ていくのかは、新しいことを受け入れる素地を見る指標にもなりそうだ。

みんなの足が変わる法改正

われわれが今年最も注目しているのが道路交通法の一部改正だ。多くのメディアで話題になったのが今年7月から電動キックボードを運転する際、16歳以上の人ならば免許不要で乗れるというニュース。だが、この改正はそれだけではない。車体の長さ190センチ、幅60センチ以下で、最高速度20キロ以下といった乗り物を「特定小型原電動機付自転車」と規定、電動キックボードに限らず、規定範囲内の乗り物ならばどれでもいいことになる。今は電動キックボードが主流だが、今後は他のタイプのモビリティが出てくる可能性は高い。特に注目したいのは中小企業やスタートアップの動きだ。免許無しで乗れる次世代の移動手段の開発の行方をHERO Xでは追ってみたい。

【国土交通省が公表した改正に関する資料】

(1)道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示の一部改正

●原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW 以下であって長さ190 ㎝、幅60 ㎝以下かつ最高速度20km/h 以下のものを特定原付とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義する。

●道路運送車両の保安基準に「特定小型原動機付自転車の保安基準」を追加し、特定原付に適用される保安基準を定める。

(2)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定

●国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定原付のメーカー等からの申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。

●確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)※2を目立つ位置に貼付するとともに、当該特定原付の情報を国土交通省ホームページ等で公開する。

(3)その他の関係告示等の一部改正等

●今般整備する特定原付の保安基準の適用時期を規定するほか、所要の改正を行う。(出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579526.pdf)

ロボットの躍進とデータ解析の価値上昇

ここ数年で急速に広がったのが、ロボットの存在だ。ロボットはアニメや映画にでてくるような、いかにも実態のあるものと、コンピュータの中に内蔵される目に見えないものとがあるが、目に見える側のロボットがより身近になってきた。あるテレビ番組でお笑い芸人が配膳ロボットを真似たコントを見て、ロボットの普及もここまで来たかと感じずにはいられなかった。調理ロボ、配膳ロボといった飲食関連のロボットや、コンビニエンスストアで活躍する陳列補充ロボットなど、さまざまなロボットが日常の中に存在するようになってきた。仮にこれがコロナ禍でなかったら、ここまでの浸透スピードにあっただろうか。もしかすると、もう少しネガティブな風潮が蔓延していたかもしれない。だが、このロボット化はするべき場とそうでない場が存在するように感じる。例えば、昔ながらの街中華の店の配膳がある日突然、配膳ロボに変わったとしたら、客足は遠のくかもしれない。

目に見えない部分の進展ではヘルステック分野が堅調だった。コロナ禍で開発の急がれた創薬分野の成長は急激なものだった。健康でいたいというのは誰もが願うことだが、自分が健康か不健康かの可視化を求める人は決してマジョリティではなかったと思う。ところが、コロナ禍により、健康の可視化が注目を浴び、人々が自分のヘルスケアに、より積極的に意識を向けるようになった。人々の身体データの蓄積が新たなヘルスケアテックの技術を生み出す。実際、RDSが開発した歩行解析ロボットや、車いすを開発する際に必要なデータを取れるbespoなどは、海外企業からの問い合わせも増えている。データというものの価値が今後は益々高まるだろう。

こうした期待は高まるものの、民意やデモクラシーとはなんと曖昧なものだとも思うのが正直なところだ。ニュースを見ても、最近は、未来の話しにいささか偏っているような気がしてならない。「将来的にはCO2を削減しないと」と言うが、今現在、どうなっているのかという話しが見えないままでは具体的に進めることは難しい。今年もHERO Xを続けていかなければいけない理由はここにある。垂れ流された情報をそのまま報じるメディア。オールドメディアを見る人の数は減り、SNSでニュースも検索、アルゴリズムによってその人が好みそうな情報しか与えられなくなる中で、HERO Xはあえてその流れに立ち向かいたいのだ。一過性に偏った角度の情報だけでなく、広域な視野を持てるメディアでありたい。今年もわれわれらしい方法で、取材と情報発信を続けていきたいと思っている。