目次

中国からはじまり、今や世界各国へと広がろうとしている新型コロナウイルス。日本でも多くの企業がリモートワークを実施し、さまざまなイベントが自粛になるなど、大きな影響が出はじめています。このまま世界的なパンデミックに突入してしまうのかどうか、戦々恐々とした日々が続くなか、これまでの記事から、新型コロナ対策に役立ちそうな内容をピックアップしてみました。

ただのマフラーじゃない!?

「nendo」とのコラボで生まれた

マフラー型マスク

新型コロナの影響で、全国的に品薄となっているマスク。もはや外出の必須アイテムとして欠かせないものだからこそ、それ自体をファッションアイテムに変えてしまうのもアリなのでは?そんな発想を実現したマフラー型マスクがこちらの「bo-biプロテクトスカーフ」です。残念ながら現在は生産が追いつかず注文受付を一時的に中止しているとのことですが、再開次第、公式サイトでアナウンスがあるとのことなので、欲しい人はこまめにチェックしてみてください。

肌にふれず、わずか1秒でピピ!

マルチな機能を持った次世代体温計

初期症状として37.5度以上の発熱がつづくと言われている新型コロナ。体温のチェックは日頃からしっかりとしておきたいところですが、小さな子どもの体温を測るのは、それだけで一苦労です。そんな、子どもを持つ親の悩みを解決してくれるのが、肌にふれず、わずか1秒で体温を計測できる「非接触体温計」。こちらの記事では、おすすめの「非接触体温計」を2つほどピックアップしてご紹介します。

時代は抗菌から抗ウイルスへ!?

注目の「ロンプロテクト」技術とは

日常生活で良く目にする「抗菌」の二文字。抗菌アイテムやグッズの多くが細菌への効果は確認されているものの、ウイルスへの効果となると話は別のようです。そんな中、これまでリーチできなかったウイルスに対しても効果を発揮するとして注目されているのが、「ロンプロテクト」技術。さまざまな場所への応用が期待される抗ウイルス技術とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

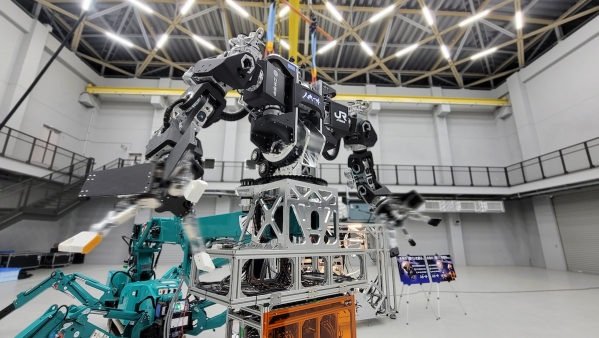

問診はロボットにお任せ!

人とロボットが協業する病院が

ついに出現「AI和合クリニック」

検査に行ったはずの病院で、逆に病気をもらってしまう……。新型コロナウイルスの院内感染が問題となるなか、将来的な可能性を感じるのが、問診をロボットが行ってくれる「AI和合クリニック」です。人との接触を最低限に抑えられれば、感染のリスクも抑えられるはず。この病院の技術を応用していけば、完全非接触の病院も実現できるかもしれません。

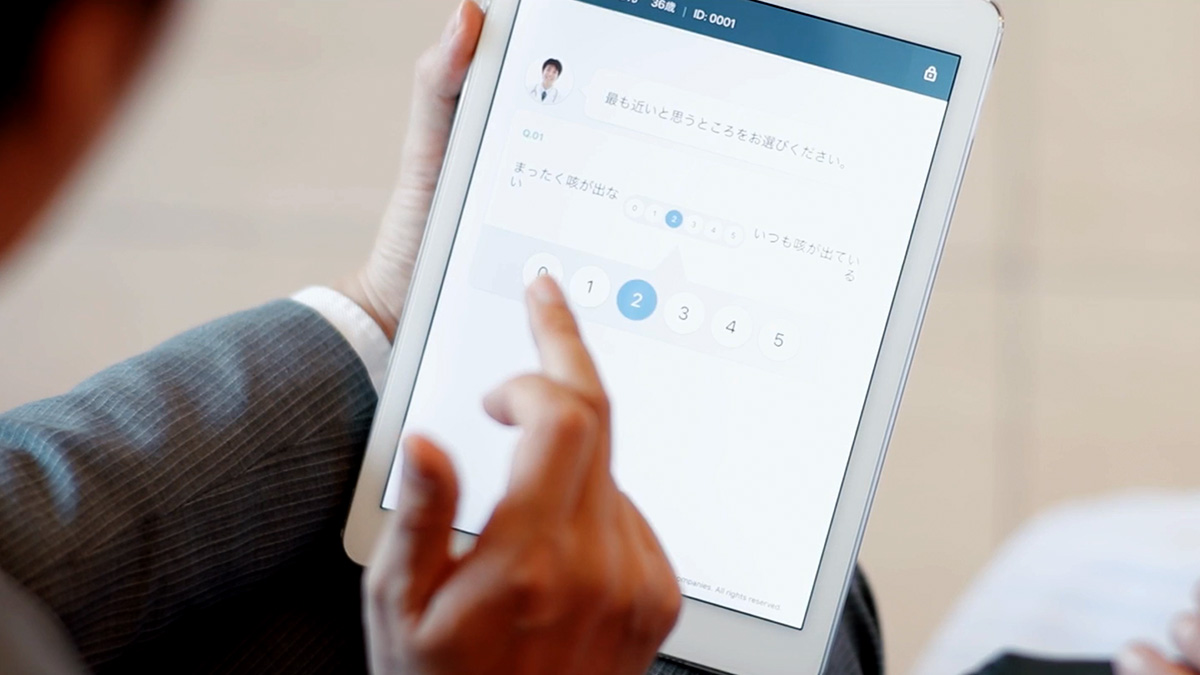

スマホひとつで医師の診察が受けられる!

5Gで進化する疾患管理システム「YaDoc」

以前から注目されてきたオンライン診療。今までは対面での診療に代わる役割を果たすまでには至っていませんでしたが、通信5G化の時代を迎え、オンライン診療は急速に進化しています。疾患管理システム・YaDoc(ヤードック)は、問診はもちろん、対面での医師の診察もスマートフォン上で可能に。院内感染が不安視されるなか、こちらのサービスも力強い味方となってくれそうです。