光とバイブレーションにより、音を伝えてくれるデバイス「Ontenna」(オンテナ)。この新しいデバイスが聾学校の子ども達が言葉を話すきっかけをも作り出しているという。そんな「Ontenna」の開発者、本多達也氏は「Ontenna」を使いどのような未来を切り開こうとしているのか。開発当初から親交のある編集長・杉原行里が迫る。

杉原:お久しぶりです。「Ontenna (参考:http://hero-x.jp/movie/2692/)」やっと実用化になりましたね。この日を心待ちにしていました。

本多:ありがとうございます。行里さんにぜひ見ていただきたいと思っていました。

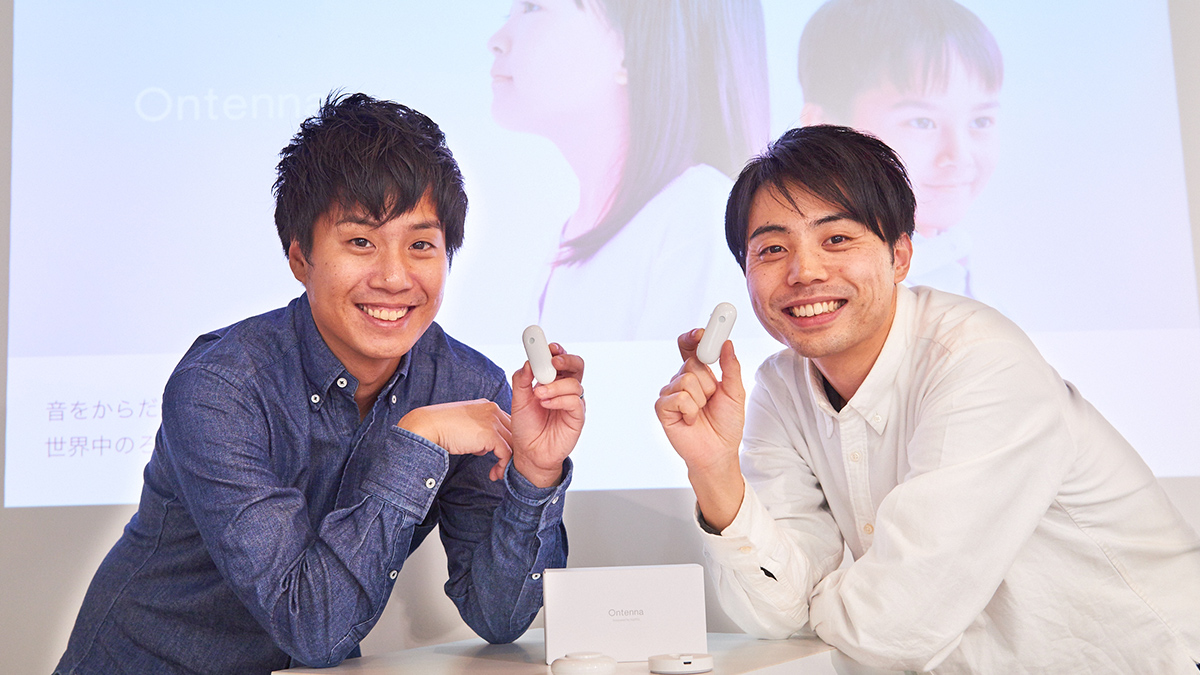

杉原:パッケージもこだわりを感じますね。充電もこれでできるっていうところがいいですね。

※注:充電にはmicro USBでの接続が必要です。

本多:よくぞ気づいてくれました。そうなんです。試行錯誤しながらやっとここまできまして、3段スイッチにしています。スライドを真ん中にカチッとしていただくと、電源が入るようになっています。「あー、あー」(発話)

杉原:バイブレーションがしっかりと伝わります。感度がものすごくいいですね。

本多:はい。大きい声だとバイブレーションの強度も強くなり、小さな声だと弱くなります。音の強弱も伝えることができるようにしています。それから光。音に反応して光も出ますから、見ていても楽しいですよ。

杉原:本当だ!

本多:「Ontenna」は何を話しているかまでは分からないのですが、音が出ていることを掴むことはできる。そこに特化させたものです。聾学校の生徒さんたちに体験していただいているのですが、太鼓を叩いたり、笛を吹く合奏で「Ontenna」をつけてもらったところ、音を感じることができるので、リズムが取れるようになったんです。もちろん、彼らが発する声にも反応する。言葉の受け手はバイブレーションで音をキャッチできますし、発話者は光で自分の声が相手に届いていることが分かります。聾学校に通う子どもの中にはなかなか発話をしない子もいるのですが、「Ontenna」を使うことで子ども達が声を出しはじめたというケースの報告も先生方から受けています。

当事者との出会いから開発へ

杉原:なるほど。聞こえないと、本当に自分は声を発しているのかとか、声が届いているのかは分かりにくいものですが、こうしてきちんと見えて感じられたら、確かに楽しいでしょうね。子どもたちが飛びつくのも分かります。そもそも、なぜ、本多さんはこれを開発しようと思われたのですか?

本多:大学1年生の時にある聾者の方と出会ったのがきっかけでした。手話の勉強をはじめて、手話通訳のボランティアをしたり、手話サークルを作ったり、NPOを立ち上げたりと、いろいろと活動していました。

杉原:やはり、人との出会いがきっかけなのですね。

本多:そうですね。僕が出会った聾者の方は、生まれてすぐに出た高熱により、神経に障がいがでてしまい、全く耳が聞こえないという方でした。人工内耳も補聴器も使えなかった。なので電話が鳴ってもわからないし、アラームが鳴ってもわからない。動物の鳴き声なんかもわからないなかで生活をしていたんです。もともと自分がデザインやテクノロジーの勉強をしていたので、そういった知識を活用してなんとかできないものかと考えはじめたのがきっかけでした。そこで思いついたのが、バイブレーションと光で音を伝えるということでした。「Ontenna」は、60〜90dBの音の大きさを256段階で光と振動の強さにリアルタイムに変換し、リズムや音のパターンといった音の特徴を着用者に伝えます。

杉原:60~90㏈っていうのはなにか医学的領域の話ですか?

本多:聾学校に行っていろいろとヒアリングをすると、「喋りかけている声を知りたい」「声の大小の出し方を練習したい」という話が出たんです。60㏈は人がしゃべっているくらいの大きさ、90㏈はものすごく大きい声を出したり、楽器を強く叩いたりだとか、工事現場の雑音くらいの音の大きさです。ここのグラデーションを伝えたい、表現したいというので、この値を設定しました。ただ、「小さな音にも反応してほしい」というリクエストもあって、販売製品はサウンドズーム機能を取り入れたり、ユーザー自身で感度を変えられたりできるようにしています。

サードパーティーの可能性

杉原:ここの振れ幅を思いっきり変えるというよりは、振れ幅の補完、拡張みたいなものをほかのデバイスを使ってやるってことですね。

本多:そうです。そして、見た目にこだわりました。クリップ型になっているので髪の毛につけたり服につけたり、いろいろな場所につけていただけます。

杉原:いやー、本当によくここまできたと思います。これだけコンパクトにするにはかなりの苦労があったのではないですか?

本多:ハードウェアは作るのが本当に大変で、とくに、「Ontenna」のようなものの場合、ソフトウェアのエンジニアと、ハードウェアのエンジニアの協力が必要です。あんまり小さすぎるとバッテリーの持ちが悪くなるし、大きくしすぎるとアクセサリーのようなお洒落さがなくなる。バイブレーションも、マイクと振動マットがこれだけ近い位置にあると、ハウリングの問題も出てきます。どうやったらハウリングせずにできるか。ここも頭を悩ませたポイントでした。

杉原:初期のころはほんと、まだビヨンといろいろと線が出ている状態でしたもんね。

本多:本当に苦労しました。

杉原:「子供たちを笑顔にする」っていうのがビジョンなのですか? すごくいいですね。

本多:開発する時に思い描いたのが、聾学校の子供たちに使ってもらうことだったんです。だからキービジュアルも聾学校の子どもさんにモデルになってもらいました。聴覚に不自由を感じる人の数でいけば、おじいちゃんおばあちゃんのほうがビジネスになるんじゃないかっていう話も何度もあったのですが、やっぱり子どもの時にリズムを知っておくってことがめちゃくちゃ大事なので、子どもたちのために作りたいという気持ちが強かったんです。

杉原:未来を感じるね。今後、サードパーティーとか、これを使って何かビジネスをしたいっていう人たちも増えてくるのでは?

本多:前振りありがとうございます!(笑) それがまさに今富士通でやっている研究の話にもなるんですけど、「Ontenna」って、今のものだとうるさいところに行くとずーっと振動してしまうんです。これを機械学習などを入れることによって特定の音を学習し、それに対してのみ振動するように研究をはじめています。

杉原:具体的にはどういう使い方を想定しているのかなど、興味が湧きますね。後編ではそのあたりをもう少し掘り下げて伺いたいです。

本多達也(ほんだ・たつや)

1990年 香川県生まれ。大学時代は手話通訳のボランティアや手話サークルの立ち上げ、NPOの設立などを経験。人間の身体や感覚の拡張をテーマに、ろう者と協働して新しい音知覚装置の研究を行う。2014年度未踏スーパークリエータ。第21回AMD Award 新人賞。2016年度グッドデザイン賞特別賞。Forbes 30 Under 30 Asia 2017。Design Intelligence Award 2017 Excellcence賞。Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2019 特別賞。2019年度キッズデザイン賞 特別賞。2019年度グッドデザイン賞金賞。現在は、富士通株式会社にてOntennaプロジェクトリーダーを務めている。

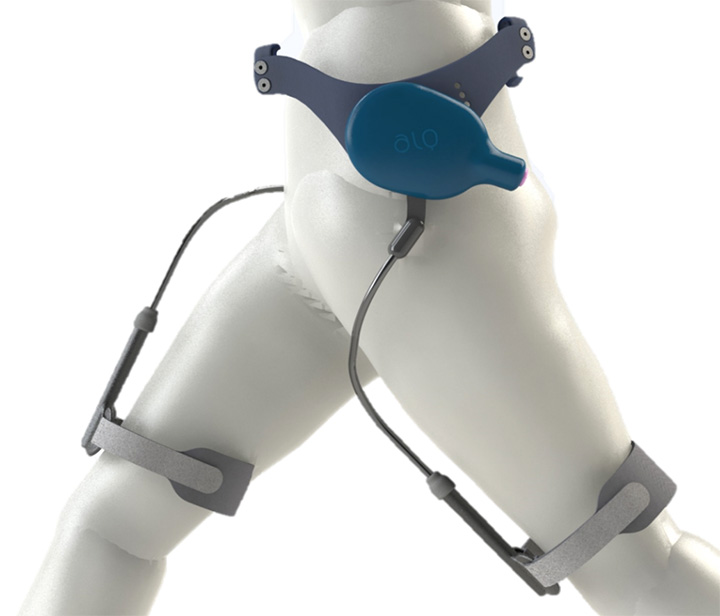

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。

佐野:ご高齢の方がaLQ(アルク)を使うと、「10年くらい前に戻った気がする」とおっしゃるケースもあります。その頃の歩き方を明確に覚えているわけではありませんが、「機械に作られた動きではなく、自然な感じで歩きやすくなった」という声を多くいただきます。