目次

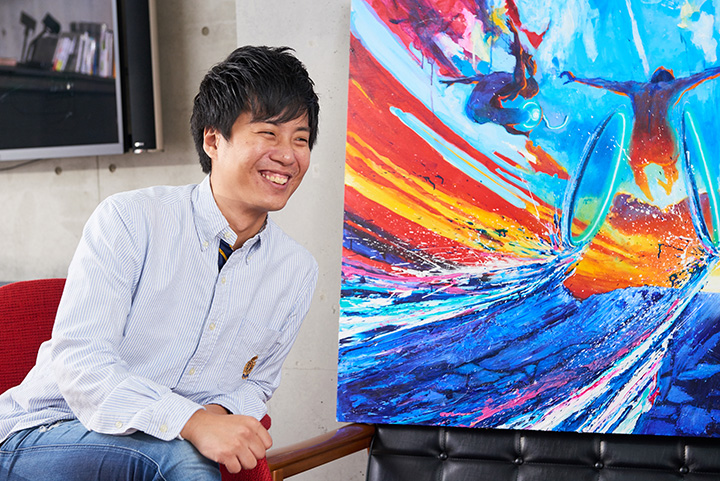

スポーツ、メディカル、テクノロジーを主軸に、さまざまな情報をボーダーレスに取り扱ってきたHERO X。こうした多岐に渡る分野を横断しつつ、来るべき未来を予感させるキーヴィジュアルの必要性を感じていた杉原編集長が白羽の矢を立てたのは、画家・山下良平氏である。躍動感ある画風で知られ、2020を目前に今や引っ張りだこの人気作家に登場していただき、今回のヴィジュアル作成の経緯を対談形式にて紹介する。

音楽とツイッターがつないだ二人の出会い

山下「僕たちを引き合わせるそもそもの接点は、HONEY L DAYS(ハニー・エル・デイズという男性デュオのアーティスト、以後ハニエルと略)でしたね。今から10年ほど前、ハニエルのKYOHEIさんが、街角のギャラリーに展示されていた僕の作品を見つけて、ツイッター経由でダイレクトメッセージを送ってくれたんです。そこには、『山下さんの絵に曲を付けたい』という熱いメッセージが書かれていました。その後、KYOHEIさんと実際にお会いすることになり、ハニエルのCD用アートワークを描くことになったのです」

杉原「それって、SNSを使ったナンパですよね(笑)。僕は、昔からKYOHEIとは仲の良い友達で、新曲が入ったCDを頂いたんです。そのCDは、横浜ベイスターズの桑原選手の応援歌でもある『その先へ』という曲が収録されているのですが、そのアートワークが良平さんの作品との初めての出会いでした。それまでのハニエル作品にはない雰囲気で、ものすごくカッコよかったので、KYOHEIからCDを頂いたときのことを今でも鮮明に覚えています」

山下「実際に行里さんと会ったのは、1年前ほど前ですね。村岡桃佳選手をモチーフにした作品をツイッターにアップしたら、ダイレクトメッセージをもらい、それから直接やり取りするようになりましたね」

杉原「良平さんの絵を見て本当にびっくりしたし、大興奮しました。だって、我々がサポートしている桃佳がモチーフになっていて、しかも絵の中に描かれているチェアスキーはRDSも携わっているプロダクト。これって、もうコラボしてるじゃん!って(笑)。HERO Xの公式ヴィジュアルを依頼するなら、この人しかないと確信しました。そうして、KYOHEIにお願いして、お会いする機会を設けたことが最初の出会いでしたね」

カルチャースクールに通いながら独学で習得

杉原「さて、良平さんの画風を表現する言葉として広く知られているのが、躍動感ですよね。2020に向けて多忙な日々を送っているのは存じておりますが、アスリートを題材にするようになったのはなぜでしょう?」

山下「自分ではあまり意識していなかったのですが、動くものすべてが僕のモチーフになります。だから、題材にするのは特定のスポーツやアスリートには限りません。実は僕、映画も好きで大学で専攻していたのは動画制作でした。絵画に対する専門的な勉強はしていないんです」

杉原「えっ! 大学で絵画の勉強をしていたわけではなく、独学なんですか?」

山下「そうなんです。当時、横浜に引っ越して、カルチャースクールに通って、独学で絵を学んだのです」

杉原「カルチャースクールなのですか! 言い方が悪いかも知れませんが、美大に通うことがメジャーリーグへの近道だとすると、素人相手のカルチャースクールは草野球レベルですよね?」

山下「実際、そうなんです(笑)。自分が行きたい時間を自由に選ぶことができて、受講料も安いから本当に助かりました。一緒に受講するのは年配の女性が多いのですが、彼女たちから女性らしい曲線美というものを学んだような気がします」

杉原「今や横浜マラソンや福岡トライアスロンなど、錚々たる有名大会でヴィジュアル制作を手がけている良平さんが、カルチャースクールで絵画を学んだのは驚きです。このストーリーは、本当に夢のある話ですね」

慌ただしく時間だけが過ぎていった20代

山下「横浜に引っ越してから20代の頃は、単価の低いイラストやイメージ画像の仕事などをひっきりなしにやっていました。今改めて考えれば、発注する側からすれば使いやすかっただけなのでしょうね。僕より安く早く描ける人がいれば、その人に仕事が行くでしょうし…。商品化されたものに、自分の名前が掲載されるわけでもないですから」

杉原「泳ぐのを止めたら死んでしまうマグロのように、ただひたすら仕事をこなす日々だったのですね。立ち止まることの恐怖の方が強いという…」

山下「無名で忙しいというのは、本当に辛いんです。そうして、30歳を過ぎた頃に仕事量がピークを迎えて、それ以降パッタリ仕事が来なくなった時期が2ヶ月くらいありました。でも、この体験が転機になって、ようやく自分を見つめ直すことができたんです。受けた仕事をこなすための絵ではなく、本当に描きたい絵を描こうと思い立ち、描き殴るように没頭しました。その体験が今の自分の作風につながっています」

杉原「確かに、自分もそういう体験があります。忙しい日々で、ふと自分を見つめ直した時、一体自分は何をやって、どこにいるんだろうと。忙しさを言い訳にして、本当にやりたかったことを忘れてしまうことが…。講演などで、時間は有限だ!とか偉そうに語っている自分ですら、意識できていない(笑)。ふと立ち止まって自分を見つめ直したとき、どう行動に移すのかが、人生の大きな分岐点になるのですね」

立ち止まって振り返ったとき、どう行動するのか?

山下「その時テーマとしたのが、中学・高校時代に打ち込んだ短距離走でした。地平線を見ながら風を切って走る、あの気持ち良さを表現したいと思ったからです。失敗を繰り返しながら、少しずつタイムを上げていく陸上競技のように、ひたすら描き続けて、片っ端から自分のホームページにアップするようになったのです。それから、少しずつ反響があり、他人から評価されることがこんなに嬉しいものなのかと実感しました」

杉原「それから、知名度が一気に広がるようになったのが、ラジオ番組のオーディションだったんですよね?」

山下「はい、当時僕が34歳のとき(2008年)、大阪802ラジオが主催するアートオーディションに応募して受賞したことです。無名のアーティストを発掘するdig me outという番組でした。この受賞後は、一気に仕事の幅が広がり、大きなクライアントに出会うこともできました。自分の作風が確立したこともあって、“躍動感”、“イラストレーター”と検索すると、トップに自分の名前が挙がるようになったのです」

杉原「僕にとって山下さんは画家だと思っているのですが、イラストレーターと呼ばれることに違和感がありますか?」

山下「僕自身も画家って呼ばれたいです。でも、出会った時期が違う人からすればイラストレーターでしょうし、そこは仕方がないです」

言葉ではなく、感情に訴えかけるアートの力

杉原「それにしても、良平さんに描いてもらえる選手は本当に羨ましい限りです。情報過多なデジタル時代にこそ、アナログな絵画に触れるというのは、本当に価値があることだと考えています。今回HERO Xのキーヴィジュアルをお願いしたのも、デジタルにはない良平さんの筆のタッチや色使いが斬新で、心を動かされたから。HERO Xが目指す未来像を、言葉ではなく、感情に訴えるヴィジュアルとして表現することができたと思います」

山下「行里さんに依頼を受けてから、二人であれこれイメージの擦り合わせをしましたね。“トロンが好き”、“赤を入れて欲しい”といったリクエストを反映させながら、今回のヴィジュアルを作り上げていきました。画中の3人が、まるでアヴェンジャーズのように見えるのも、二人が好きな共通の映画の影響がありますね」

杉原「水平線の向こうに向かっていくような奥行き感も、すごく気に入っています。絵を描くにあたって、山下さんが影響を受けた映画とは?」

山下「小学4年生の頃に、両親と観たスター・ウォーズからは特に影響を受けましたね。マニアックに聞こえると思いますが、劇中でデス・スターが爆発するシーンが本当に大好きなんです(笑)。それから、007シリーズとかバック・トゥー・ザ・フューチャーとかも好きですね。今回のHERO Xで描いた人物たちの身体に、ギアが直接くっついていないのがポイントです。この中に浮いた、ホバリングしているようなイメージは、SF映画から来たアイデアですね」

杉原「これから額装するのが本当に楽しみです。RDSがF1チームにスポンサーとして参入していることもあり、次はぜひモータースポーツをテーマにお願いしたいと思っています。速いモノは無条件で美しいというのが僕の信条で、スピードに魅せられるから。山下さんの作風にも合うと思うのです」

山下「あまりに荷が重いというか、恐れ多いですね…。モータースポーツは全般的にそうなんですが、F1は特に生と死が隣り合わせになった極限のイメージがありますからね。でも、挑戦してみたかった分野ではあるので、来年まで埋まっているスケジュールをクリアできたらトライしてみたいですね」

山下良平

1973年生まれ、福岡県出身。1994年からストリート絵師として活動を開始。02年、アトリエを横浜へ移し、イラストレーターとしてデビュー。NIKEなどスポーツブランドのヴィジュアル作成、SUMMER SONICでのライブ・ペインティング、自身のアートブランドの運営など、その活動は多岐に渡る。現在は湘南にアトリエを移し、精力的に活動中。