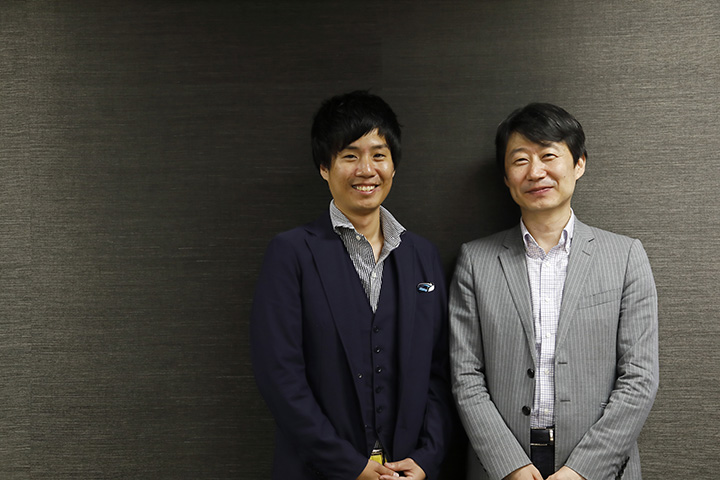

日本人の二人に一人はかかると言われているがん。あまりにも有名な話だが、その7割の患者さんが薬のマッチングでさまようと言われている。人間の経験値だけではたどり着けない薬との素早いマッチングを探る仕組みが開発途上にある。スーパーコンピュータを用いて患者のデータを解析し、それぞれの体質に合った薬の処方をより敏速に行えるようにしようという取り組みだ。創薬分野でこの研究を進める京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 ビッグデータ医科学分野の奥野恭史教授にHERO X 編集長 杉原行里がお話を伺った。

―医療ビッグデータを使った研究とは、具体的にはどういうことなのでしょうか。ビッグデータで医療はどう変わると思われていますか。オーダーメード医療などに発展するのでしょうか。

奥野:現状の医療はオーダーメードちっくなのですが、オーダーメードではない。たとえば、がんの治療で使われる抗がん剤でいくと、抗がん剤として売られて、抗がん剤として皆さん飲んでいるのだけれど、75%の患者さんは効いていないんです。効いていないのに投与されている。場合によっては副作用も出るという状態です。その方の体質に一番効くものが選ばれないといけないのですが、それが今は投与の前には分からない。だから医師の見立てで「これはどうかな」と試していくしか方法がないのです。これはこれで、お医者さんの経験に基づくすばらしいことなのですが、それでも、抗がん剤でいえば75%は効かないということが現状としてあるわけです。医療のビッグデータを使った薬のマッチングは、個人の体質を計測し、その人の特性を科学的にデータとして取っておき、これを踏まえて、その人の体質に一番適した薬はどれかという判断をできるようにするものです。

―病気にかかった時にどうかということだけではなく、かかる前からの生活や、体質などが、データとして必要になるということですか?

奥野:全てほしいですね。私的に言うと、取れるデータはすべて取ってほしいなというのが本音です。非侵襲的にデータが計測できるか、また個人情報などのこともあり難しい部分です。しかし、どういう食事をとって、どういう生活をしてきてというデータが蓄積されたものがあってはじめて「この特徴ならこの抗がん剤が効くだろう」というマッチングができる。一番わかりやすいのは遺伝子なのですが、父親と自分にはこの薬が効いている、でも母親は効いていないとなったら、父親と私の遺伝子にはあって、母親にない遺伝子に薬が効かない要因があるという仮説がたてられるようになります。一つ一つそういうピースが埋まっていけば、やがて個人個人に合ったものが提供できるようになる。ですが、それって無限大のパズルですよね。

―すごい数ですよね

奥野:どこまでいっても答えはないのですが、それに向かってデータ、知識を蓄えることで未来の患者さんに最適なものが提供できるようになるやろうということで研究を進めているところです。

理化学研究所と富士通が共同で開発したスーパーコンピュータ「京」。1秒間に1京回、つまり、10の16乗回というとてつもなく速い計算能力を持つ。奥野研究室では、薬効を一つずつ実験で確かめるのではなく、このスーパーコンピュータを使ってコンピュータ上で薬剤の結合をシミュレーションすることで創薬にかかる時間の削減がはかれないかと研究している。

マッチング率50%はもう目の前

医術の限界をデータが補う

―現在25パーセントのマッチング率を50%に高めるということが最初の目標でしょうか。

奥野:そうですね、それはもうそう遠くない未来で可能だと思います。世界がそういう方向に動いていくので。AIとかに自分自身は興味があるのですが、AIも母体となるのはデータです。そのデータをちゃんと集められるかという方が今は大事です。幸いにしてゲノム、遺伝子の情報に関しては世界規模で集めていきましょうという流れがあり、それを医療に活かしていきましょうという流れでますます加速されると思います。

「医学は科学ではなく、医術だよね」とよく言うのですが、人の経験に基づいて組み立てられてきた節が強い。○○先生がこう言っていたとか、論文を書いたりしながら先人たちが残してきてくれた経験を積み重ね、今それをもとに教科書を作ったり、学問として体系化されているのですが、科学的客観性はどこまであるかというのは疑問に思う部分もある。たとえば、「検査値をどう見ておられますか」とある医師に聞いた時に「相対的に下がっていればOKだよ」と言われることがあります。あれ、ちょっと待ってよ、絶対値は?と思うことがあるわけです。血圧がいい例です。これ以上になったら気をつけましょうという基準がありますが、検査する機器によって違いが出ることもあります。一般の方の知らないレベルでの客観性が薄い部分があります。こうしたことは、本当はデータを取っておけば客観性をもたせられる部分もあるわけです。

― 可視化ができるということでしょうか

奥野:なぜ、医学が科学的客観性ができなかったかというと、一番の大きなところは、医学は人を扱う学問だからというところです。人で実験はできませんよね。マウスを使った実験がされていて、データもたくさん存在して、エビデンスが取られているから資料として扱えるのですが、人でデータが取れないというのがこれまでの医学の世界だった。ビッグデータというのはまさに、その「人」からいろんなデータを取りましょうということです。そのためのいろんなデバイスが開発されていて、取れる状態になりつつあります。人の計測データが山ほど出てくるようになりました。やっと客観的に判断できるだけの材料がそろい始めているのです。

―すごくロジカルになりますよね。

奥野:おっしゃる通りで、計測をする機器を創る方たちはどういうかというと、「そんなので測っても計測の値が信用できないよ」というんですよね。まあ、それはそうなんだけど、例えば血圧の高い方が低くなると、「あなた、この血圧でヤバいですよ」と言われても、その人の体は血圧が高いのが普通という状態に慣れている。それが低くなったときの状態の方が、その人の体感としてははるかにしんどいということもあるわけです。血圧が135ですといったところで、今、135ということに何の意味もなくて、むしろ、前にいくつで今135なのかという違いの方が興味深いところです。時系列でモニタリングすることの方が大事だと思います。

奥野恭史

1993年京都大学薬学部卒業、同大学院薬学研究科にて博士(薬学)取得。京都大学大学院医学研究科特定教授を経て、2016年、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻ビッグデータ医科学分野教授、現在に至る。神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センターグループリーダー、理化学研究所計算科学研究センター客員主管研究員等を併任。創薬計算科学、ビッグデータ医科学の研究に従事。

(TOP画像提供:理化学研究所)