目次

2017年6月23日、世界で一番、ボーダレスなスポーツメディア『HERO X(ヒーローエックス)』が、ついに公式オープンしました。このメディアのミッションは、「福祉×プロダクト×スポーツ」という3 つの柱を軸に、身体の欠損を補うものから、能力を拡張するものへと変わりつつあるプロダクトの進化と、それらが可能にする人間の限界への挑戦を、障がい者・健常者という枠を超えて、ボーダレスに追っていくこと。今回は、HERO Xの創立者であり、編集長を務める杉原行里(すぎはら・あんり)が、皆さまへのご挨拶を兼ねて、このメディアを立ち上げた意味や思い描く未来など、多面的なテーマについて、余すことなく語ったインタビューをお届けします。

スポーツがもたらす感動を通して、インタラクティブにコミュニケーションできるメディアを作りたかった

スポーツがもたらす感動を通して、インタラクティブにコミュニケーションできるメディアを作りたかった

少年なら誰しも憧れる野球やサッカーはもちろんのこと、アイスホッケー、スキーやスノーボード、レーシングカートに至るまで、物心ついた頃から、多彩なスポーツ経験を持つ杉原編集長。スポーツ名鑑を暗記していたほどの“スポーツ大好き少年”でしたが、「どのスポーツにおいても、自分はプロになれるレベルではないと分かっていたので、スポーツ選手は皆、僕にとっての“超人”でした。今も昔も、圧倒的なリスペクトを持っています」。

HERO Xを立ち上げた一番の理由について、こう話します。「スポーツがもたらす感動って、純粋にすごいなと思うんです。例えば、昨年、イチロー選手がメジャー史上30人目の3000本安打を達成しましたが、あの金字塔を日本人として誇りに思わない人はきっといない。僕は、そう思うんですね。ゾワゾワするというか、言葉にならない熱いものが、胸に込み上げてくるというか。

パラリンピックをご覧になったことのある方はご存知かと思いますが、“チェアスキー”というパラ競技があります。“雪上のF1”と呼ばれるエクストリーム・スポーツです。近年は、森井大輝選手をはじめ、世界的な注目を浴びるヒーローが日本からも登場し、認知されるようになりましたが、その一方、日本全体として見れば、まだこの競技について知らない人の方が多いのが現状です。チェアスキーなどのスポーツに触れて、“すごい!面白い!”と自身が感じた感動を、他の人にも伝えていきたい。というより、伝えていくべきものじゃないかと思いました。

もしスポーツと“何か”を掛け合わせれば、スポーツという感動を通して、よりインタラクティブなコミュニケーションが可能になるかもしれない。そう考えた時、自分が大事にしてきた“デザイン”と“福祉”をスポーツと融合したら、面白いんじゃないかと。そのためには、メディアが必要だと考えました。昨年の12月ごろから立ち上げの準備を始めて、この度、HERO Xをオープンするに至りました」

スポーツに、「プロダクト」と「福祉」を融合した理由とは?

なぜ、「デザイン=プロダクト」と「福祉」をスポーツに掛け合わせたのか。その理由は、杉原編集長のルーツにあります。15歳の時、自らの意思でイギリスの全寮制高校に進学することを決意。卒業後は、同国ケント州のレイボーンズボーンカレッジに進み、プロダクトデザインを専攻。ところが、在学中の21歳の時、父親にステージ4の膵臓がんが見つかりました。

「学生の分際でしたが、デザインに携わる者として、父親が入院していた病院の色んなものが、目に付きました。病室のデザインもしかり、点滴を打ち続けなくてはならない患者さんにとって、“押す”という仕様しかない点滴台って、実は、体力的に辛いものなんじゃないか、院内の配色は、本当に患者さんにとって明るい気持ちになれるものなのか…など、さまざまな疑問が頭をよぎって。

大学に入学した当初は、工業デザインに傾倒していましたが、父の病気が分かってからは、おのずと視点が変わって、文献でも論文でも、ユニバーサルデザインや医療機器関係のものを読み漁るようになりましたね」

大学の卒業制作では、車いすや点滴台のデザインを発表。デザインするにあたって、1ヶ月間、車いすを借りて、自ら利用する生活を過ごしました。

「車いすに乗ったことがなくても、形としてカッコイイものは作れたかもしれませんが、やってみないと、当事者の気持ちは分からないなと思って。たった1ヶ月でも、“やるか、やらないか”とでは、やはり全然違ってきます。車いす生活は、想像した以上にハードでした。特に坂道なんて、ちょっと気を抜いたら、すぐに転がり落ちてしまいますし。

バスに乗る時やお店に入る時など、イギリスの人たちは皆、とても親切に助けてくださいました。本物の車いすユーザーではないので、心の中では、ごめんなさいと何度も呟きながら、その一方で、彼らにとって、車いすに乗った僕は、“足に不自由を抱えている青年”という部分だけが、クローズアップされることも、身をもって理解しました。

もし、レンタルした車いすが、もっとカッコいいデザインだったとしたら、助けてくださった方たちとの会話も、もっと弾んだかもしれません。“目に見えるもの”を変えていきたい。そう強く思い出したのは、この頃からでした」

父亡き後、RDS社のクリエイティブ・ディレクターに就任

杉原編集長は、HERO Xの運営の主軸を担うRDS社のクリエイティブ・ディレクターとしての顔も持っています。同社は、1984年創業の工業デザイン全般を手掛ける企業。創業者は、杉原編集長の父親です。

「父が亡くなった後の数年間、母親が経営にあたっていたのですが、2008年のリーマン・ショックの煽りをダイレクトに受けて、危機的な状況に陥ってしまったんですね。ロンドンの大学院に進む道もありましたが、家業を立て直すための一助になりたいと思い、その翌年に入社し、僕なりにできることから取り組んでいきました。

幸い、最先端の設備やレース、先行開発などで培った技術があったので、アイディアやデザインさえあれば、少ないコストで製造し、世に送り出すことができるーこれは、弊社の最大の強みではないかと思い、可能なかぎり、行動に移していきました。その後、試行錯誤しながらも、スタッフと手を取り合うことで、経営も徐々に上向きになっていき、おかげさまで、現在は、より強靭な状態を保持することができています」

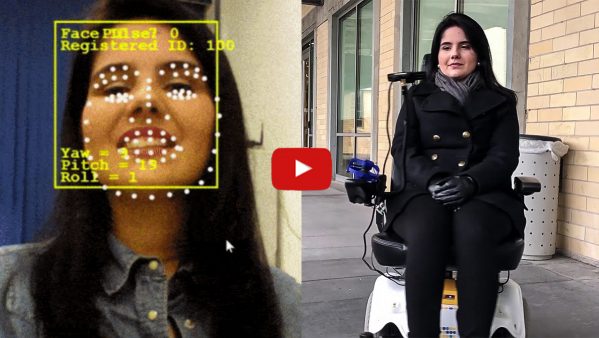

杉原編集長がプロデュースを手掛けた世界最軽量の「ドライカーボン松葉杖」は、2013年度のグッドデザイン金賞を受賞。さらに近年は、森井大輝選手や夏目堅司選手をはじめ、2018年のピョンチャンパラリンピックでメダル獲得を期待される村岡桃佳選手のチェアスキーシートの開発にあたるほか、トップアスリート向け競技用義足「Xiborg Genesis(サイボーグ ジェネシス)」の開発を行う企業「Xiborg(サイボーグ)」の立ち上げなど、多岐に渡るプロジェクトに精力的に携わっています。

面白いかどうか、カッコイイかどうか

プロダクト開発の根っこにあるのは、ただそれだけ

2020 年に、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた今、義手や義足をはじめ、車いすなどの福祉機器の進化はめざましく、パラスポーツの世界も、それに比例して大きく変わり始めています。

「アスリートの類まれなるメンタルの強さや優れたパフォーマンスが必要不可欠であることは、言うまでもありませんが、パラリンピックとは、つまるところ、身体と技術の融合だと思うんですね。どちらが欠けても成り立たない。逆に言えば、どちらもがちゃんと機能してこそ、成り立つ世界。となると、技術面において、僕たちが関われる領域って、無限大に広がるんです。

現に今も、来年のピョンチャンに向けて、そして、来たる東京2020に向けて、代表選手の方たちとマシンの開発にあたっています。誤解を恐れずにお伝えしたいのですが、RDS社は、企業の責務(CSR)としてパラリンピックを支援しているわけではありません。それは、僕個人も同じです。アスリートの方たちは、僕個人と会社にとってのパートナーであり、優秀なプレイヤーなのです。身体の極限と最新のテクノロジーの融合を競うパラリンピックという、F1のような最高峰の舞台で、世界と勝負したい。

そして、社会に向けて発信するプロダクトを作る上で、面白いかどうか。カッコイイかどうかーそこにこだわりを持つ者同士の歯車が、カチッとはまり合った。だから、一緒に開発しているという至極シンプルな考えに基づいたプロジェクトのひとつなのです」

HERO Xは、ヒーローたちが集まる場所

HERO Xは、ヒーローたちが集まる場所

ヒーローが生まれる機会をどんどん作っていきたい

「HERO X(ヒーローエックス)は、未だ見ぬヒーローを発掘して光を照らす場であり、新たなヒーローを生み出す場でもある」と杉原編集長は言います。

「HERO Xは、アスリートの挑戦やプロダクト開発の裏側を他にはない切り口で掘り下げていくと共に、未だ見ぬヒーローを発掘して、その魅力を世に広め、ヒーローの連鎖を起こしていきます。ある時は、スポーツ選手かもしれないし、またある時は、プロダクトの開発に携わるメーカー、エンジニアやデザイナーかもしれません。今後、スポーツやサイボーグに特化したイベントの開催なども予定しています。そこでもまた、さまざまなヒーローが生まれてくると思います。今から楽しみでなりません」

「より多くの人と、新たな扉を開けてみたい」と語る杉原編集長と共に、幕を切って落とされたHERO Xの歴史。今後の展開に、乞うご期待ください。