日常生活で負った傷をケアするためのもっともポピュラーな創傷被覆材といえば、絆創膏だろう。傷口を衛生的に保護することで、治癒を促す。ウィスコンシン大学マディソン校では、老若男女が日々お世話になっているこの絆創膏に、電気パルスを流すことで治癒を早めるという画期的な研究を進めている。このほど発表された研究成果では、マウスでの実験で傷口の治癒までの時間が大幅に短縮されたという。今後、人への実用が可能となれば、誰もが“電気絆創膏”をつける未来が来るかもしれない。

日々の生活のなかで、不注意で怪我をしたり体を擦りむいたりしたときには、応急処置として誰もが絆創膏を利用する。傷口が外的な刺激に触れないよう衛生的に保護することで、治癒を待つのが一般的だ。しかし、ウィスコンシン大学マディソン校の研究チームが開発を進めている絆創膏は、電気を流し治癒を促進するものだという。電気刺激を与えることで傷の刺激が早まることは以前から知られているが、どうしても大掛かりな装置が必要となるため、しかるべき環境が整った病院への通院が必要だった。

今回の研究で用いられたのは、PET製のバンドに銅とPTFE(テフロン)を貼り合わせたナノ発電機(NG)。ラットの呼吸によって生じた筋肉の動きを1Hz(ヘルツ)の交流電力に変換し、金の電極を通じて絆創膏に電気パルスを流す。

絆創膏に流れる電気パルスは、皮膚などの組織にダメージを与える危険性もない。一般家庭で当たり前に使われる日がくるかもしれない。[引用元:https://news.wisc.edu]

その結果、NGを使用しない対照群では、0.4×0.4cmの皮膚全体に達する傷が閉じるまで12日かかったのに対して、NGを使用した場合は、3日だった。また、電流による組織へのダメージも認められなかったという。レーザーによる治療では、同様の傷が閉じるまでに7日を要するため、NGを使用する手法で傷の治療を大幅に早める効果は実証できた。

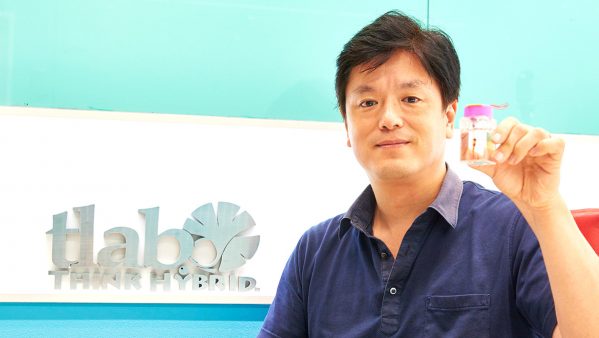

ウィスコンシン大学マディソン校の研究チーム。[引用元:https://news.wisc.edu]

線維芽細胞の培養実験によると、NGに接続した場合には、線維芽細胞の生存可能性が高まり、電界に沿って線維芽細胞への分化が進む現象も確認されているという。それらが傷の治癒を早める要因のひとつとなっているのかもしれない。安全性も高く、不快感もない電気パルスを使用した絆創膏。人への実用が本格化すれば、どうしても傷を早く直したい時に、電気絆創膏を使うという選択肢が生まれる。そんな未来はもう目の前まで迫っている。

[TOP画像引用元:https://news.wisc.edu/]