「Happy Hacking Life」を理念に掲げ、2012年に東大発ベンチャーとして誕生したH2L。2016年には、電気刺激を使うことで腕への触感を疑似体験できるゲームコントローラー「アンリミテッドハンド」、2018年にはVRゴーグルとセットにした「ファーストVR」を発売するなど、精力的に活動を続けている。ヴァーチャルの世界で「触覚」がキーワードになるなか、その独自のアプローチに迫った。

コロナ禍でバーチャルに対する

敷居が下がった

「当初は、いわゆるオーディオビジュアル(映像、音声)の次の技術を作っていこうと、共同創業者の玉城絵美と話していたんです。そこから考えたとき、着目したのが『触覚』でした。とくに、骨や筋肉の動きをともなう固有感覚。最終的には、究極の引きこもりシステムを作りたいと思っています。家から出なくても成立するような世の中です」

家から出なくても成立する究極の引きこもりシステム。それは、期せずしてwithコロナの時代とマッチした。

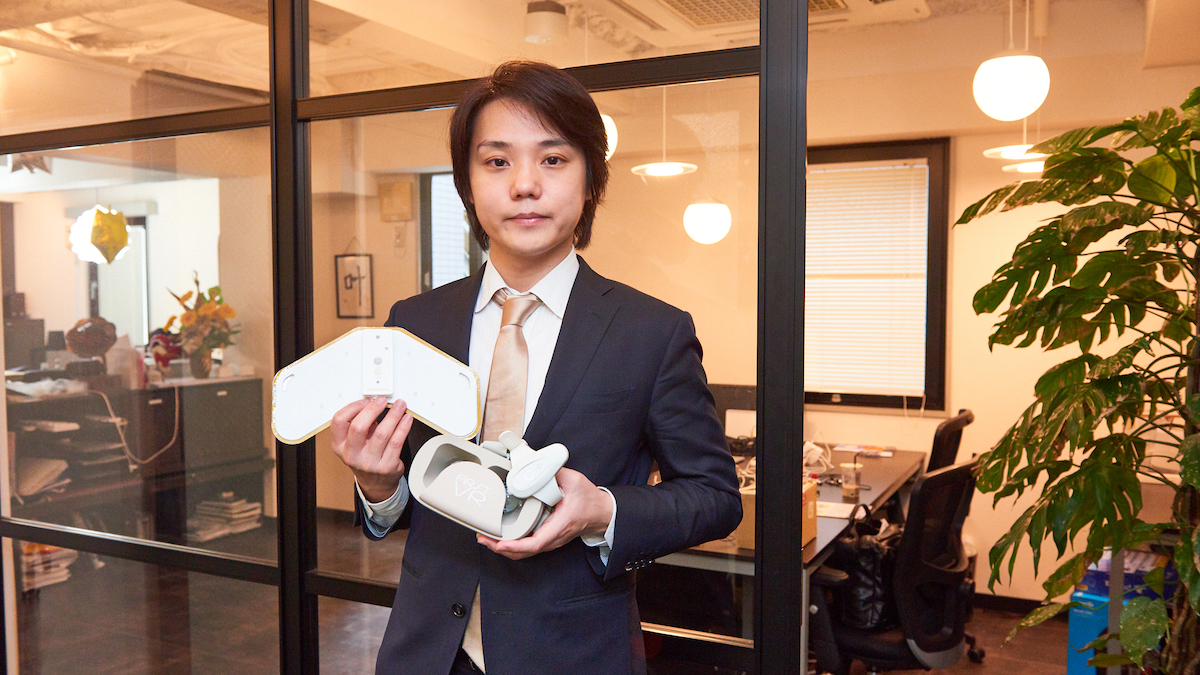

H2L株式会社代表の岩崎健一郎(いわさき・けんいちろう)氏に話を伺った。

「おかげさまで、私たちの技術や取り組みに注目していただくことが増えました。これまでは、チームのみんなに『世界を変えようぜ!』と発破をかけていましたが、世界のほうが先に変わってしまった感覚すらあります。いまでは、いろいろな会社さまから『早く御社の製品を使ってなんとかしたい』というお話をいただくようになりました」

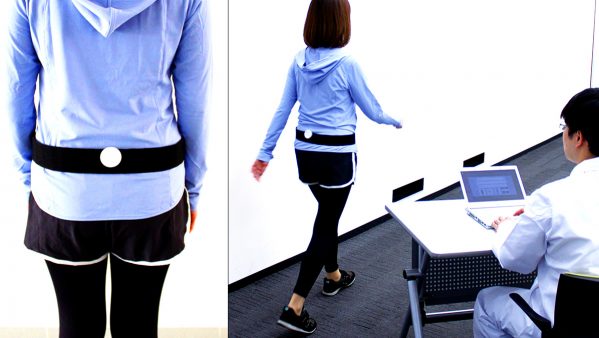

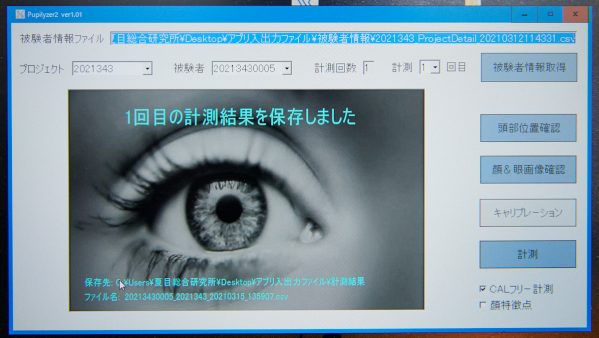

そんなH2Lの原点といえる製品が、米タイム誌が選ぶ50の発明にも選ばれた『ポゼストハンド(PossessedHand)』(2013年)だ。これは、電極パッドの位置と電気刺激の大きさによって、前腕の筋肉を局所的に刺激し、望みの指を動かすというもの。一枚のベルトに14個、装置全体では28個の電極パッドを搭載している。最大の特徴は、これまでは筋肉の専門家でないと扱えなかった機器を、より幅広い層の人たちが活用できるようになったことだ。その大事な役割をしているのが、学習機能を持ったキャリブレーション(調整機能)にある。この製品は、現在も主に研究者や医療関係者向けに販売され好評を得ている。

「ポゼストハンドは、ボディシェアリングの中でも身体の動きをコントロールすることに特化しています。リハビリはもちろん、これを使うと電気信号で指が動き、楽器演奏の補助をするような研究開発も行なっています」

筋肉に直接アクセスする

触感型コントローラー

この技術を応用し、誰にでも使えるようにしたのが、2016年に発売された『アンリミテッドハンド(UnlimitedHand)』だ。

「ポゼストハンドを使って手を開かせようとすると、重みを感じることに気づきました。この動きをより簡単にしていったら、VRとの親和性が高いのではと思ったんです。そこで、まずはゲーム開発者向けの触感型コントローラーとして発売しました」

手を開くと重さの感覚が味わえ、手首を動かすと銃を撃ったりハンマーを叩いたりする際の反動に似た感覚を味わえる。このための電気刺激に特化したのがUnlimitedHandだ。それら、デジタル化した筋肉の動きを人間の身体で再現することが「アウトプット」だとすると、アンリミテッドハンドは人間の動きをデジタル化する「インプット」の表現も可能になっている。

「アンリミテッドハンドでは、インプットを可能にする8つの筋変位センサーと、6軸加速度ジャイロセンサーを装備しています」

とはいえ、腕の太さや筋肉量の多少など、人の身体はそれぞれ異なる。ゆえに、どこに電気を流すか、どの筋肉が動いたのかの計測はとてもデリケートなはず。しかしながら、アンリミテッドハンドは腕に巻くだけというシンプルな仕組みとなっていて驚いてしまう。

「弊社の強みは、それらをソフトウェアで検知するキャリブレーションの機能があることです。ポゼストハンドは精緻なので検出に5~10分程度かかりますが、アンリミテッドハンドでは主に筋肉量を計算するだけなので約30秒ほどで終わります。そこまで簡素化できた理由としては、ゲーム用ということで触感を3つに絞ったからです。重さ、銃を撃つような動き、手首を返すような動き。あとは、皮膚感覚。それを体験してもらうために、鳥が手に乗って突っつくようなデモンストレーションも用意しています」

電極や筋変位センサーを使う理由

VRの世界において、「触感」がいまもっとも注目されている分野のひとつ。しかし、一般的にはモーターを使いながら機械的に動かしたり、画像解析やモーションセンサーで身体の動きを探知することが多い。電極や筋変位センサーを使ってそれを表現しようとする会社はほぼ見当たらない。

「ハードウェアの知識だけでなく、キャリブレーションのノウハウ、人間科学といった広範囲な知見が必要になるのがハードルになっていると思います。つまり、科学と技術のバランスが難しいんです」

それを可能にしたのは、創業者ふたりの経歴が大きい。

「会長の玉城は2年先輩ですが、私たちは大学院のときに暦本研究室で『ヒューマン・コンピュータ・インタラクション』を学んでいたんです。簡単にいうと、人間とコンピューターの快適な関係の研究。その後、私はコンサルティング会社を経て『理化学研究所』で脳科学を研究していました。一方、玉城は大学院を経て『視覚心理学』を学んでいた。そういった経歴が生かされていることが大きいですね」

人間の目は、実のところ小さい領域しか見えていないと言われている。しかし、目を細かく動かしたり、過去の記憶で補完したりしながら、見えたように脳が錯覚する。そういったものも『視覚心理学』には含まれている。つまり、人間の錯覚を利用することの多いVRの世界とは相性がよいのだ。

「電気を流すだけでは、ビリビリと痛かったり、ビクッと動いて不気味だと感じますが、VRゴーグルを付けて体験すると、重みを感じたり反動を感じたりするんです。人間というのは視覚と触覚、視覚と味覚など、感覚同士が絡み合って認知を生成します。そういうところをうまく作り上げるデバイスを作っていきたいと思っています」

H2Lでは、2018年に筋変位センサー搭載のコントローラーと、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)をセットにしたデバイス「ファーストVR(FirstVR)」を発売。このデバイスは、NTTドコモの5Gとの連携も活発に行われている。

銃でモンスターを仕留めるゲーム。電気刺激に関しては、低周波治療器のような感覚で筋肉が無意識に動くのが面白い。また、こちらの動きはそのままスムーズに画面上に伝わる。

「ファーストVRには、計14個の筋変位センサーが搭載されています。『触感』のジャンルではデータグローヴを使うことも多いですが、それだと手のひらの感覚を損なってしまいます。また、グローヴで感じられるのはツルツルやザラザラといった感覚のみ。しかし、弊社が開発している一連のアームバンド形式であれば、身体の奥の部分に直結することができます。そのほうが得られる感覚は多いですし、より高い没入感が得られます」

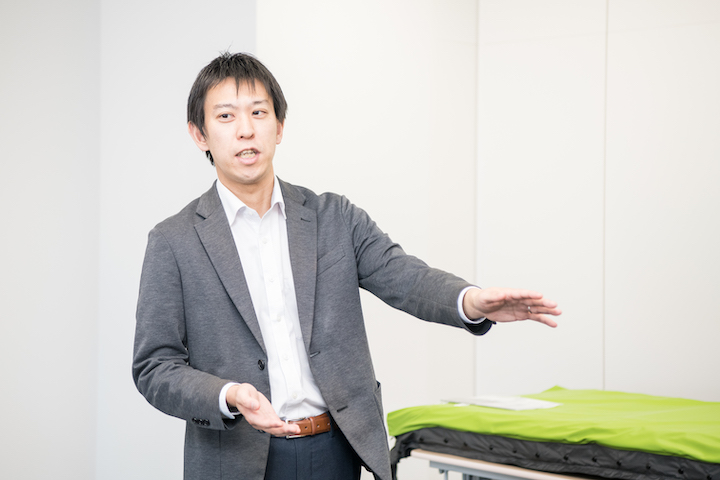

最後に、今後描いている未来について聞いてみた。

「3ステップで考えています。まずはゲーム。その次に、NTTドコモさんと共同開発した、水の抵抗や揺れを遠隔で体感できる『カヤックロボット』のようなもの。つまり、ロボットの遠隔操作です。その先に、人と人をつなげていきたい。プロ野球選手のバッドスウィングをダンロードして、自宅で体験できるような。そういう未来を作っていきたいです」

NTTドコモと共同開発した、水の抵抗感や揺れを遠隔で体感できる「カヤックロボット」。高速・低遅延な5G通信環境下でのロボット利用を想定し、観光産業、建設現場での遠隔重機操作、上半身のリモートワークの応用を想定して作られた。

■プロフィール/

岩崎健一郎(いわさき・けんいちろう)

2010年東京大学大学院(学際情報学府)修了。専門はヒューマンコンピュータインタラクションの研究。在学中、未踏ソフトウエア創造事業に採択され研究開発とプロジェクトマネジメントを学ぶ。卒業後はアクセンチュア、理化学研究所(脳科学総合研究センター)を経て、玉城博士、鎌田博士とともにH2Lを共同創業。2013年に代表取締役就任。研究とビジネスの両輪を駆動する研究者/起業家として、研究シーズの事業化による産業クラスター「シリコンリーフ」形成を目指している。

2015年、新製品UnlimitedHandの発表をTechCrunch Disrupt San Francisco内のStartup Battlefieldにて行う(日本拠点のベンチャー企業としては初出場)。現在はVRの聖杯を目指して、仲間とともに研究開発とビジネス開発に没頭している。