街を歩いていると、1歳前後の赤ちゃんがヘルメットをしている姿を見かけることがある。実はこれ、絶壁頭(頭蓋変形)を矯正するために作られたオーダーメイドのリモルディング・ヘルメット。「パーソナライズの量産化」を目指すRDSの代表であり、本誌編集長の杉原行里は、甥っ子が使っていたこともあり興味津々。そこで、国内での治療実績が豊富な西宮協立リハビリテーション病院の三宅裕治院長にお話を伺うため、兵庫県の西宮市に向かった。

使用目的の多くは、

頭部の「見た目」を改善させるため

杉原行里(以後、杉原):実は以前、私の甥っ子が頭蓋変形の矯正ヘルメットを使っておりまして、そこで初めて知ったんです。素人なのでつい、「頭蓋変形」ではなく「絶壁」という表現をしてしまいますが、これは何か悪さをするものなのでしょうか?

三宅裕治院長(以後、三宅):主な使用目的は見た目です。頭蓋変形には、斜頭症、短頭症、長頭症がありますが、通常重い病気ということではないんです。頭の形がいびつだと、髪を坊主にしたときにイジメられるとかいう程度ですね。

杉原:歯科矯正みたいなものですね。

三宅:頭蓋骨には、「頭蓋冠」という脳を覆う蓋のような骨があります。厳密に言えば、ここが歪むと「頭蓋底部」も歪むことになります。頭蓋底というのは頭の骨の底部、脳がのっている部分ですね。そこには神経が通る穴がたくさん空いていて、そこが歪むと神経麻痺を起こす可能性がある。ほとんど症例はないですけど。

杉原:なるほど。

三宅:頭蓋変形で起こりやすいのは、耳の位置が左右で違ってしまうことです。人間は左右の耳の中央でモノを視るので、斜めの姿勢になりやすい。そうすると、体全体のバランスが崩れて背骨が歪んだり、肩こりの原因になったり。そのほか、頭蓋骨につられて顔が歪むと、噛み合わせが悪くなるとか…。どれも命に関わる問題ということではありません。

赤ちゃんを仰向けに寝かせるようになってから、

頭蓋変形の子どもが増えた

杉原:それを聞いて安心しました。ヘルメットを使う矯正方法は、1990年代にアメリカで始まったと聞いています。それ以前はどういう対処をしていたのでしょうか?

三宅:昔のことはよく知りませんが、うつ伏せ寝をさせている赤ちゃんは頭蓋変形が起こりにくいんです。一方で、「乳幼児突然死症候群」はうつ伏せ寝をさせていると起きやすいというデータがあって、1990年代初頭から世界的に赤ちゃんを仰向けで寝かせるようになった。その結果、頭蓋変形の子が増えてきたようです。アメリカ人は日本人よりも頭の形が長細いので、余計気になる。頭蓋変形の矯正が、米国から生まれたのはそういう背景があると思います。

杉原:アメリカ人は歯の矯正も熱心ですよね。また、そこをケアするのは親の責任だという感覚がある。

三宅:そうですね。日本だとこだわる人は少なくて、寝返りができる月齢になったら勝手に治るだろうと。あまり気にしていない方が多いです。

杉原:日本に入ってきたのは2006年頃ですが、三宅先生はどういうきっかけで導入されたのですか?

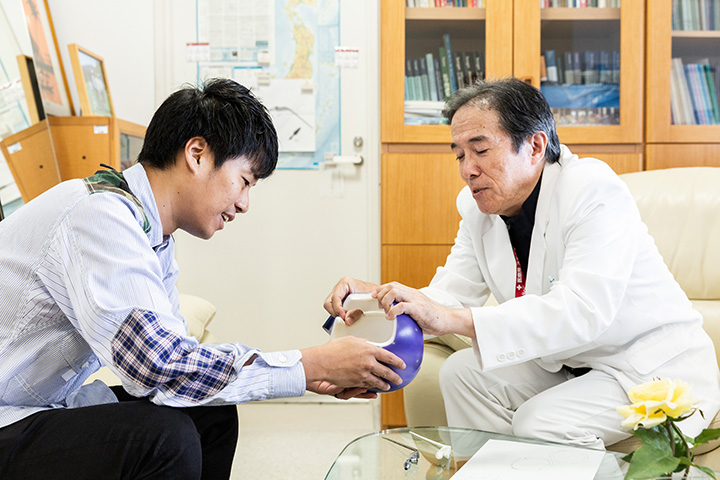

三宅:昔からの知り合いが、リモルディング・ヘルメットの輸入を始めたことで知りました。当初は東京女子医大さんしかなく、彼らが関西の拠点を探していたなかで、お話をいただいたんです。しかし、私の専門は脳外科なので本筋ではないですし、小児脳外科でもないので子どもの扱いに慣れていない。無理やりヘルメットなんて被せたら、泣いちゃって大変なんじゃないかと最初は思いました(笑)。でも、泣いて大変ということはほとんどないですね。

杉原:うちの甥っ子も違和感なく受け入れていました。

三宅:また、導入したのは2011年でしたが、頭の形を気にする人がそんなにいるのかな?と当初は半信半疑でした。始めてみたら、関西圏の方はもちろん、沖縄やマレーシア、シンガポールなどから通われる患者さんがいて驚きました。

ヘルメットの購入や調整は自由診療

杉原:ヘルメット作りに関して、主な流れを教えていただけますでしょうか。

三宅:頭蓋骨は7つのピースに分かれていて、それぞれのつなぎ目を「頭蓋縫合」と呼びます。乳幼児の頭蓋縫合はゆるやかに結合していて、脳の発育に応じて広がっていきます。しかし、発育途中で頭蓋縫合が部分的に、あるいは全体的に閉じてしまう病気があるんです。そうなると、その閉じた部分だけが広がらずに歪な形になってしまう。それは病気であり、ヘルメットをしても治らない。まずはその病気ではないかを調べます。その他、神経症状や骨に異常がないかを見て、ヘルメットを着用しても問題がないかを診断していきます。

杉原:リモルディング・ヘルメットは、保険診療と自由診療のミックスですよね。

三宅:最初の診断は保険診療ですが、ヘルメットの購入や発育に応じたサイズの微調整の部分は診療行為ではなく、ヘルメットメーカーと直接契約していただくかたちになるので、いわゆる混合診療ではありません。

杉原:ヘルメットメーカーのスタッフが、病院や関連施設で調整をおこなうのですね。

三宅:そうです。

杉原:来院された方の何割くらいが、ヘルメットによる矯正を選ばれますか?

三宅:うちでは約7割ですね。

三宅裕治(Hiroji Miyake)

1954年生まれ。西宮協立リハビリテーション病院院長/脳神経外科専門医、脳卒中専門医。1979年、大阪医科大学卒業。1989年、大阪医科大学講師(脳神経外科学教室)。1989~1990年、米国バロー神経研究所留学。1997年、大阪府三島救命救急センター部長。2002年、医療法人社団甲友会 西宮協立脳神経外科病院・院長。2019年、社会医療法人甲友会 西宮協立リハビリテーション病院・院長。著書として、『脳神経外科手術アトラス』(医学書院)、『最新小児脳神経外科学』(三輪書店)、『特発性正常圧水頭症診療ガイドライン』(メディカルレビュー社)など多数。