今年の1月にアメリカはラスベガスで開催された、世界最大級の電子機器展示会『CES 2020』。そこで初出品されたのが、枕元に置くだけで赤ちゃんが泣いている理由がわかるプロダクト『CryAnalyzer Auto(クライアナライザー・オート)』。開発したのは、「テクノロジーで子育てを変える」をミッションとする日本企業のファーストアセントだ。今回は、赤ちゃんの泣き声診断が生まれた背景と仕組みについて、同社のCEO(最高経営責任者)である服部伴之氏に話を訊いた。

子育てのリアルな悩みから

アプリ開発を着手

「最初から育児関連だけでいこうと思っていたわけではないんです。会社を立ち上げる少し前に、一人目の子どもが生まれまして、その時に育児って大変だなと実感をしたんです。特に妻は子どもができる前とはだいぶ変わりまして、かなりストレスを抱えているなと。当時は恥ずかしながら『産後うつ』という言葉も知らず、どうしたのかな? と思っていたんですが、いろいろと調べて『産後うつ』という言葉を知って、あーこれがそうなのかなと理解することができました」

子どものいる家庭では「あるある」のひとつだが、奥様が美容室などに行く間にミルクを頼まれ、「何ccあげればいい?」と聞くと、「そんなことも知らないの?」という反応をされる。数週間後、同じような状況で、また怒られるかなと思いながら改めてミルクの量を聞く。これに似たような状況が服部さんにもあったという。

「あるとき、妻が手書きでつけていた育児記録(日記)を見たんです。そこで、これよりも簡単にできるアプリがあるだろうと調べたんですが、当時はいいものがなかった。そのうちに、『一般的にこの年齢ならばもう○○ができるらしい、でもうちの子はまだできない』という会話も増えるようになって。心配している妻を安心させるため、正しい情報を調べようとしたんですけど、インターネットの検索では何が正しい情報なのかがわからない。そういうことが重なって、育児記録アプリを作ったんです。みんなの育児の実態がわかれば、正しい情報や新たな価値が生み出せると思ったわけです」

「赤ちゃんの生活リズムの見える化」を目的にしたアプリの制作。しかし、コンセプト段階においては、身近なママ友からの評判は悪かったという。

「『見える化できると便利でしょ?」という聞き方が悪く、『そういうのは男性脳的な発想で、私たちは求めてない。』という声が大半でした。ただ1名だけ、『女性にその発想は生まれないから、作って見てもらうしかないと思うよ』と言ってくれた方がいたんです。そこで、2013年にアプリ『パパっと育児』をリリースしてみました。結果は想像以上に『見える化』の部分が利用されていた。つまり、本当は求められていたわけです。その後は口コミ的に広がって、広告費を一切かけず現在までに60万ダウンロードされています」

アイコンをタップするだけで育児記録がつけられる

『パパっと育児』利用者のボリュームゾーンは0~2歳。主な機能は、全20種類のアイコンをタップするだけで、ミルクをあげた時間や排便の時間などが簡単に記録できるというもの。また、各記録をグラフや統計にして表示することができ、予防接種の推奨スケジュールなどもわかる。そのほか、各種便利機能を搭載した同アプリは、2014年に第8回キッズデザイン賞を受賞。2017年からは、国立成育医療研究センターと共に、子どもの成長、発達、生活習慣の実態解明を目指す研究もスタートした。

「2013年のリリース時点から、5年間はまずデータを溜めようと考えていました。ただ、集めたデータが価値を生み出せるのかを事前に検証しておく必要があるので、成育医療研究センターとの取り組みをスタートさせました。また、ビッグデータを用いた子どもの生活習慣と、成長や発達の関係にまつわるエビデンスって、世界的にほとんどないんです。そういう意味でも検証する価値がすごくある分野であることがわかりました」

見える化されると

男性の育児参加が進む

『パパっと育児』から得られるデータは、医療的な研究に使われるのみならず、「子育てをする親のストレスを下げる」という本来の目的にも役立つ。

「夜泣きアラートという機能が特徴的です。一般的に、ほかの子どもと比べて夜泣きが多いかどうかを比較することは非常に難しいです。でも、私たちには統計的なデータがあるので、『同じ週齢の子と比べて、お子さんの夜泣きの多さは上位何%ですよ』とお知らせすることができる。すると、上位10%と表示された家庭の約5割は、旦那さんと話し合うという結果が出ている。さらに、そのうちの約6割の旦那さんに行動変容がおこる。寝かしつけを手伝ってくれたり、夜中に起きてくれたりするようになるんです」

数字的な根拠を持って「うちの子は夜泣きが多い」というと、男性も納得して行動するというわけだ。このような機能を付けたのも、服部さんにとっては懺悔のような気持ちがあったという。

「一人目の子どものとき、夜泣きをしたら当然気づいて自分も起きるだろうと思っていたんです。でも、すぐに慣れて起きなくなるんですよ。『昨夜は夜泣きがすごかった』と、妻に言われて初めて知るという状況。でも、自分はスルーしていたんです。このアプリを開発してデータを見てみると、想像以上の頻度で皆さん夜中に起こされていることがわかった。これは大変だと改めて思ったんですよね。そこで、二人目のときは自分も頑張ろうと心を入れ替えたんですけど、その子はよく寝る子でした(笑)」

ここから、冒頭の『クライアナライザー・オート』につながる、「泣き声診断」機能が2018年に生まれるのである。

泣いている理由がわかれば

ストレスはさらに下がるはず

「『育児のときにストレスを感じるタイミングはいつですか?』という、ミルクメーカーさんがおこなった調査で、1位が『赤ちゃんが泣いているとき』だったんです。そこで、どうして泣いているかがわかれば、ストレスを取り除けるかもしれないと思って研究をスタートしました」

以来、「赤ちゃんの泣き声の録音」と「泣いた理由」をモニターユーザーから募集。約2年間で2万人のデータを収集した。

「泣いてすぐに理由を聞くと親の直感になってしまうため、ひと段落したタイミングで『先ほど泣いた理由はなんだと思いますか?』と答えてもらうような方法を取りました。そこから音声解析をしてアルゴリズムを組んでいったのです」

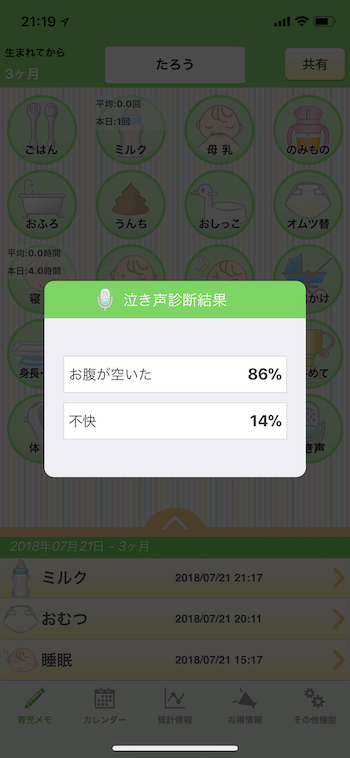

『パパっと育児』においては、アプリで『泣き声診断』を起動し、泣いている赤ちゃんに5秒間マイクをかざす。すると、「お腹が空いた」「眠たい」「不快」「怒っている」「遊んでほしい」の5つの分類の中から、可能性が高いと分析された分類と確率が表示される。現時点では生後0~6ヶ月くらいまでの赤ちゃんに最適化されたアルゴリズムとなっており、正解率は8割と高い。なお、これは本当に泣いた理由は赤ちゃんにしかわからないため、医療的なものという位置づけではなく、子どもの生活習慣を研究する会社が本気で作った、エンターテイメント的な位置付けとなっている。

「この『泣き声診断』を単体の機能として取り出し、多言語化して世界で使えるようにしたアプリが『クライアナライザー』です」

さらに、『クライアナライザー』をもとに、プロダクト化したものが『CES 2020』に出品した『クライアナライザー・オート』というわけだ。

泣き声診断をプロダクト化して

CES 2020に出展

「アプリだと能動的にかざさないと診断ができませんが、ハードウェアであれば枕元に置いておくだけで、泣く声を感知して録音をスタートします。そのため、夜泣きの発生頻度や、寝かしつけの際にどれくらい赤ちゃんがさわいだかなど、ご機嫌の変遷を分析することができます」

世界中から新しい電子機器や試作品が集まる『CES 2020』のなかでも、『クライアナライザー・オート』は大きな注目を集めた。

「欧米の方々を中心に興味を持ってもらえました。彼らは、『自分の子どもの頃は、親に別室で放置されて寝かされていた』と言うんです。その点、見守りカメラなどを使ってる自分たちは、子どもを大事にしているし、育児をアップデートしているというわけです。日本ではカメラで監視するのは育児の劣化と考える人も多い。もちろん、家の大きさが違うというのもありますが、欧米の方々はこういう機器を使うことに抵抗がないのは確かです」

現在は試作品の段階で、今後はデバイスと組み合わせたソリューションやサービスなども開始していくとか。

「発売は来年になるかなと思っています。コロナ禍もあり部品調達コストもあがっている状況なので、いま無理して作るよりも、よりバージョンアップした完成度の高いものを作っていこうと考えています」

■プロフィール/服部伴之(Tomoyuki Hatori)

1998年、東芝にてナノテクノロジーの研究者として従事。

2001年より、IT系ベンチャーのシステム責任者を数社歴任。企業向け情報共有サービス、懸賞メディア、マストバイキャンペーンのASPシステムなどの開発を行う。

2005年、エンターモーション(現インサイトコア)にて取締役CTOに就任。店舗集客をサポートするモバイルCMS「MobileApps」事業の立ち上げなどを行う。

2011年、tattvaの取締役に就任。ソーシャルサービス「i.ntere.st」の立ち上げを行う。

2012年、ファーストアセントを設立し代表取締役に就任。

画像提供:ファーストアセント

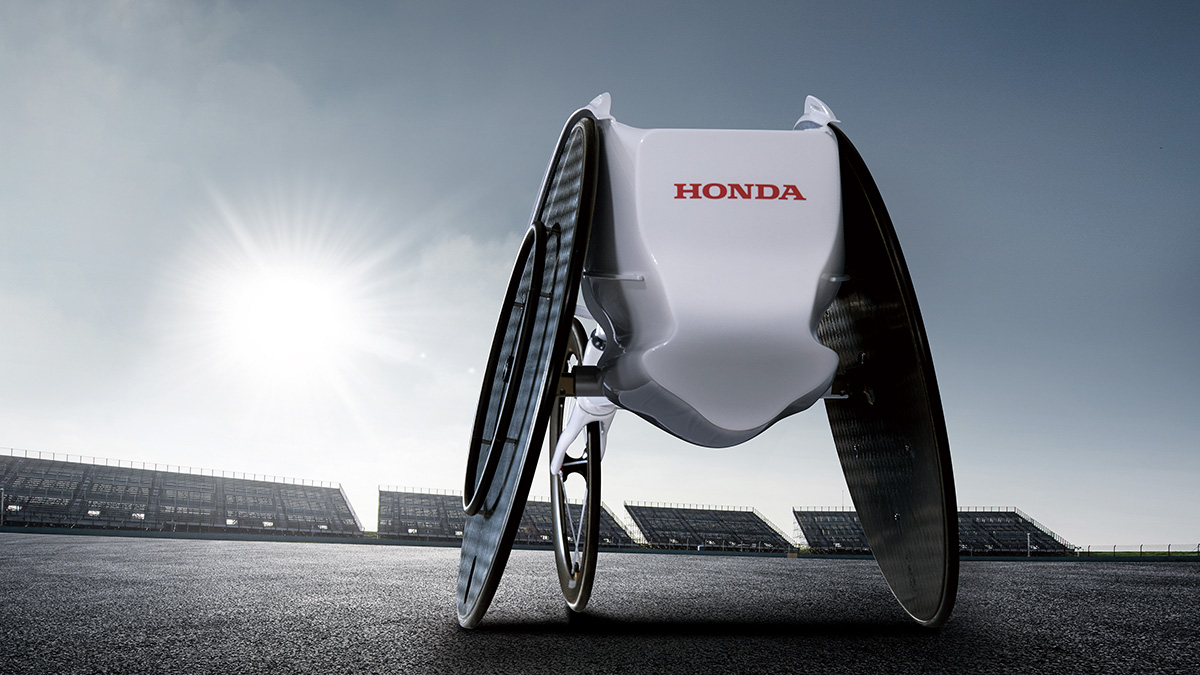

創業当初からモータースポーツに関わりの深いホンダが軽量かつ高剛性のカーボンモノコックフレーム構造を世界で初めて採用して、2014年に一般販売を開始した車いすレーサー「極(きわみ)」のアップグレード版『翔(かける)』を2019年4月に販売スタート。羽のようなフレームの形状は『翔』の名前が顕す通り、トラックを軽やかに駆け抜ける姿を想起させる。

創業当初からモータースポーツに関わりの深いホンダが軽量かつ高剛性のカーボンモノコックフレーム構造を世界で初めて採用して、2014年に一般販売を開始した車いすレーサー「極(きわみ)」のアップグレード版『翔(かける)』を2019年4月に販売スタート。羽のようなフレームの形状は『翔』の名前が顕す通り、トラックを軽やかに駆け抜ける姿を想起させる。 マシンの技術を発揮するのは他でもない、選手の存在だ。HERO Xでは、北京、ロンドン、リオデジャネイロと3度のパラ出場記録を誇り、現役選手としてだけではなく、車いすレーサー実業団の監督の顔もあわせ持つ松永仁志氏にインタビューを試みた。ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会で金メダルに輝き、東京2020にも内定した佐藤友祈選手も同チームの所属選手である。選手のキャリアパス、ライフプランも踏まえた活動方針については、パラスポーツに限定しない、スポーツ全体の理想の姿を考えさせられる。ぜひご一読いただきたい。

マシンの技術を発揮するのは他でもない、選手の存在だ。HERO Xでは、北京、ロンドン、リオデジャネイロと3度のパラ出場記録を誇り、現役選手としてだけではなく、車いすレーサー実業団の監督の顔もあわせ持つ松永仁志氏にインタビューを試みた。ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会で金メダルに輝き、東京2020にも内定した佐藤友祈選手も同チームの所属選手である。選手のキャリアパス、ライフプランも踏まえた活動方針については、パラスポーツに限定しない、スポーツ全体の理想の姿を考えさせられる。ぜひご一読いただきたい。