北京、ロンドン、リオデジャネイロと、過去に三度のパラリンピック出場を果たし、自身の競技者人生から得た経験を若手に伝えることで、新たなキャリアを創出する。そんな志の高い活動をする実業団チームが、パラ陸上選手の松永仁志氏(以下、松永氏)が役員(株式会社グロップサンセリテ)を務め、400m、800m、の選手として自身も所属する「WORLD-AC」だ。そこから見据える国内スポーツ界の未来までを視野に入れた活動に迫る。

写真提供:グロップサンセリテWORLD-AC・小川 和行

少年の頃から野球を始め、中高で陸上競技の世界に足を踏みいれた松永氏。何をやってもそれなりにこなせるセンスを持ちわせていた裏には、高い目標を持って挑めない自分に苦悩した時期を過ごしてきた。それは、事故により車いす生活を余儀なくされてからも続いたという。

そんななか、初のパラリンピックへの挑戦を試みながらも、選出されなかった2000年シドニー大会の様子をビデオで見た時、自分が戦ってきた選手たちが大勢の観客の前でレースをしている姿を目の当たりにすることになる。その圧倒的なスケール感と雰囲気に、初めて「真のスポーツ」を垣間見たことで、「人生を掛けてもいい場所だ」と強く決意をする。そこからパラリンピック3大会出場という快進撃が始まるのであった。

経験から見えてきた

数々の疑問から新たな形を模索

通常では味わうことのできない稀有な経験をしてきたから、後進の選手たちに伝えられることがある。既存のスポーツとパラスポーツを同じ土俵にのせたい。そんな強い想いが「WORLD-AC」の発足へと繋がっていったと松永氏は語る。

「ちょっときつい言い方かもしれませんが、パラスポーツはまだ競技人口が少ない種目で勝てば日本一と言われていて、代表になれる世界でもあるんです。本来スポーツは、カテゴリーを踏み、ステップアップしていくものじゃないですか。そのプロセスを経て、内面的な成長や取り巻く環境というのが移り変わる。そして色々なストレスや摩擦を消化していく。これが、正統なスポーツとしての道だと思っています。

だからこそWORLD-ACに所属している選手たちには、フルタイムで仕事をさせていました。結果を出すことで、就業時間を短縮して練習時間が確保できる。そして勝ち抜き、自らの力で環境を得て、相応の対価が支払われるといった環境を私は提供していきたいんです」

人生を掛けて競技を続けてきた選手たちには、その後の人生も控えているからこそ、自らの人生設計をスポーツを通して実現していく重要性を気づかせたい。むしろ、選手生命を終えた時間の方が遥かに長いのだ。しかし、いまの日本はキャリアを終えた競技者たちにはあまりにも冷たい現状があるのも確か。そこを打破すべく松永氏は、パラスポーツの実業団チームが必要だと考えているのである。

「2005年から競技中心の生活になるのですが、やっぱり私自身すごく苦労したんです。仕事も辞めて収入も絶たれたあと、プロフィールを作って企業に売り込みに行ったり、営業電話を何百という会社にかけたり、たくさんの人にも会いに行きました。選手として少しずつ成績を残せば支援をしてくれる方が出てきて、それでなんとか繋いできたんです。ですが、凄くいい経験ではあった反面、費やす時間と労力は膨大で、誰しもがこのような活動をしないと競技を続けていけないなんてナンセンスだと思いました。

自分が苦労したそんな経験から、今の選手たちには、競技で成績を残せる環境とセカンドキャリアを考えられる環境を作ってあげたかったんです。競技人生っていつ終わるか分からないんですよ。怪我、故障、病気など様々な理由から引退を余儀なくされる。競技をしないで自分の人生設計をしてきた人たちと比べた時に『何もないよね』では夢がなさすぎると思うんです。」

「今でこそ、Jリーグなどには支援機構が存在しますが、まだまだ抱えている問題は大きい部分もある。狭いエリアではありますが、私のところにきた選手は、若い時にトレーニングをして強くなると同時に、職業人としても成長しておくべきだと思っているんです。それを両立させるためには、実業団という形が一番分かりやすい。

『TOKYO2020があるのに仕事なんかさせてていいの?』という意見もあります。でもそれは一瞬で終わってしまいますから。その後も通用する人間形成をすることが、今後の国内スポーツ界を見た時にも重要なことなのです。そして、その後の人生のために密度の濃い時間を過ごしてきたから、独立の道などの選択肢を持つことが可能となるのです」

選手兼監督だから分かること

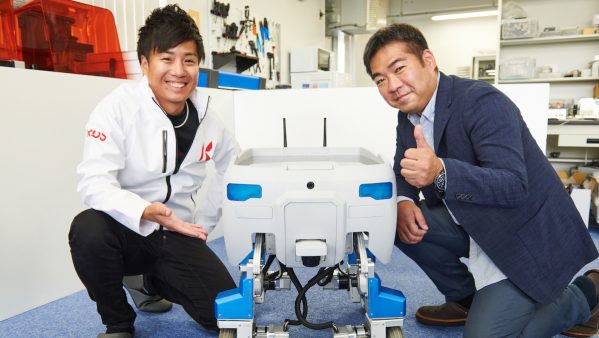

写真提供:グロップサンセリテWORLD-AC・小川 和行

松永氏は、WORLD-ACの監督を務めながら、いまも選手として活動している。この特別な立ち位置だからこそ伝えられることがある。

「よく、監督業と選手の時の気持ちの割合は何対何ですか?と聞かれるのですが、私としては100対100だと答えます。人間のエネルギーの総量を考えると、それをオーバーしてしまうのはおかしいのでは?とも言われるんですが、気持ちとしては選手でいる時も監督でいる時も両方100%なんです。逆にそうでなくては続けられないし、その分メリットも多いんですよ。

自分自身を客観的に見るのって難しいんですよね。でも他人を客観的にみて、尚且つ相手に入り込んでいくことによって、自分の中の新しい発見や引き出しが増えていくんです。それを通じて鏡を見ているかのように、自分を見直すことが出来るので、反省もできるし更なる学びも多いと思っています」

WORLD-ACが描く夢、

見据える未来

写真提供:グロップサンセリテWORLD-AC・小川 和行

「あまり大きなことではないのですが、地域に根付いた実業団チームを長く続けることと、WORLD-ACによってスポーツの正しい継承を地域にできたらいいなと思っています。たとえば、岡山にもJ2のチームがあるのですが、そういうチームを見て子供たちがサッカーを始め、高校サッカーを経てプロを目指すというステージがあるじゃないですか。それと一緒で、障がいを持った子供たちが我々を見て、すごく格好いいなと思ってくれ、選手を目指せる場所を残しておきたいです」

スポーツ界の底上げを考えた時に出てくる答えのひとつに、まず多くの人に観てもらうということがある。「かっこいい」、「すごい」といったシンプルな感情を観る者に抱かせ、ひとつのエンターテインメントとして提供していくことの重要性に気づかされた気がする。競技者の未来のためにも、松永氏のような志と行動がこれからを作っていくのであろう。

WORLD-AC https://www.world-ac.jp/

松永仁志オフィシャルサイト http://hitoshi-matsunaga.com/