目次

クリエイティブと革新的技術で人々の心に火を点け、あらゆることにおけるアップデート体験を提供するクリエイティブスタジオ「ワン・トゥー・テン・デザイン」。創業者の澤邊芳明氏は、同社を含む9社からなる企業グループ・株式会社ワン・トゥー・テン・ホールディングス(以下、ワントゥーテン)を率いるかたわら、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アドバイザーや、日本財団パラリンピックサポートセンター顧問、超人スポーツ協会理事を務めるなど、活躍は多岐に渡る。そんな澤邊氏の脳内を探るべく、今回はHERO X編集長の杉原行里(あんり)が同社東京オフィスを訪問した。

世界初、パラスポーツエンターテイメント「CYBER SPORTS<サイバースポーツ>」 第一弾は、車いす型VRレーサー

「CYBER SPORTS<サイバースポーツ>」は、パラスポーツにデジタルテクノロジーを掛け合わせて“エンターテイメント”の形に置き換えることで、より多くの人々が先入観なしにパラスポーツを理解するきっかけになることを目指すワントゥーテンの新プロジェクト。

その第一弾として、今年1月にリリースされたのが“CYBER WHEEL<サイバーウィル>”。最高速度60kmを超える車いすマラソンのリアルな感覚を誰もが体験できるVRエンターテイメントだ。

“CYBER WHEEL(サイバーウィル)”は、トップアスリートのスピードの追体験も可能にした車いす型VRレーサー

人の心を動かすのは、理屈ではなく、“面白い”“カッコいい”という素直な感覚

人の心を動かすのは、理屈ではなく、“面白い”“カッコいい”という素直な感覚

杉原行里(以下、杉原):“CYBER WHEEL<サイバーウィル>”がリリースされた時も大興奮でしたが、先ほど体験させていただいて、さらにテンションが上がりました。自宅に一台欲しいです(笑)。開発には時間がかかりましたか?

澤邊芳明氏(以下、澤邊):着想は長かったんですが、作るのは早かったですね。これはまだ第一段階で、バージョンで言うと、0.5くらいの感覚。連結対戦させたり、選手のデータをインプットしてバーチャル対戦できるようにしたいですし、さらに言うと、実際に走らせたいんですよ。リアルに動いているんだけど、例えば、MR(複合現実)のヘッドセットを通して見える世界は、現実と組み合わさった仮想空間みたいな。

杉原:現実の世界に帰ってくるのが大変そうですね(笑)。

澤邊:イベントなどに出すと、「もう一回やりたい!」って、小さい子供たちが何度も列に並んでくれたりするんです。この類いのもので、そういう反響って普通はなくて。興味を持ったところから逆輸入的に、車いす型だと知って、「へぇ~!」となる。そうやって戻ってくるというか、体験した方たちの意識の切り替えがすごく面白いですね。その意味では、もはや、車いすではなくて、“何か新しい乗り物=パーソナル・モビリティ”と呼ぶ方がふさわしいのかもしれません。

杉原:「何だかよく分からないけど、カッコいいモビリティだな」という感じで、最初にその存在を知って、例えば、東京パラリンピックの時に、何らかの形で登場した時、「あの時のアレって、CYBER WHEEL<サイバーウィル>だったんだ!」と繋がると、より強く心に刻まれるでしょうね。

CYBER WHEEL(サイバーウィル)の設計の参考となったロードレース用車いす「SPEED KING」(車いすメーカー・株式会社ミキより提供)

澤邊:楽しい、面白いっていう体験を通していくと、やっぱり記憶に残るんですよね。そこに、本物のロードレース用車いすを展示していますが、あれを見せて説明するのとでは、興味の入り方が全然違います。話は飛躍しますけど、リオパラリンピックの開幕式で、巨大メガランプから車いすごと一気に滑り降りて、スロープを飛んだ人、あの命がけ感、すごく良いですよね。

杉原:WCMXのアーロン・フォザリンガム選手ですね。

澤邊:「パラリンピック応援しましょう!」とどれだけ言葉を並べても、人は理屈では動きません。純粋にカッコいいとかキレイと思える何か、あるいは、感動や興奮を与える何かを作り出さないと。あまりとらわれないで、感覚に素直にいく方がいいですよね。

澤邊:僕が今の仕事をやろうと思ったきっかけのひとつに、“あるおじさん”の存在があります。90年代の後半ごろ、あるテレビ番組に登場した義手のおじさんは、一軒家の扉の前に立っていて、周りには子供たちがいました。「この人、一体何するんだろう?」と思って見ていたら、突如、扉の前に腕を向けて、義手からバズーカ砲を撃ったんですよ。しかも、かなり強力な(笑)。子供たちは、「おじさん、すごい!!」って大喜び。見ていた僕も、これはヤバいなと思いました。バズーカ砲を撃った瞬間、おじさんは間違いなくヒーローになったんです。お逢いしたことはありませんが、今でも鮮明に脳裏に焼き付いています。

澤邊:僕が今の仕事をやろうと思ったきっかけのひとつに、“あるおじさん”の存在があります。90年代の後半ごろ、あるテレビ番組に登場した義手のおじさんは、一軒家の扉の前に立っていて、周りには子供たちがいました。「この人、一体何するんだろう?」と思って見ていたら、突如、扉の前に腕を向けて、義手からバズーカ砲を撃ったんですよ。しかも、かなり強力な(笑)。子供たちは、「おじさん、すごい!!」って大喜び。見ていた僕も、これはヤバいなと思いました。バズーカ砲を撃った瞬間、おじさんは間違いなくヒーローになったんです。お逢いしたことはありませんが、今でも鮮明に脳裏に焼き付いています。

杉原:その映像、ぜひ見たいです。

澤邊:それがいくら探しても見つからないんですよ。

杉原:じゃあ、新たにバズーカ映像、作っちゃいます?

澤邊:楽しそう。それ、いいかも(笑)。

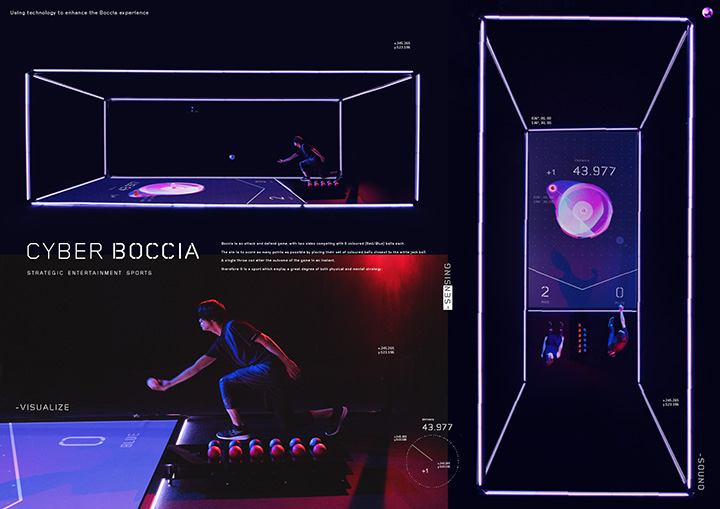

第2弾は“CYBER BOCCHA <サイバーボッチャ>”

女子高生が熱狂する世界が作れたら本望

今年8月23日、「CYBER SPORTS<サイバースポーツ>」の第2弾としてお目見えしたのが、“CYBER BOCCHA <サイバーボッチャ>”。東京パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」を手軽に、誰とでもどこでも楽しむためのプロジェクション&センシングパラゲームだ。お披露目会では、リオパラリンピック混合団体戦で銀メダルを獲得した廣瀬隆喜選手と杉村英孝選手によるデモプレイも行われた。

杉原:ボッチャをいかに楽しませるかというエンターテイメント性が、非常に強い印象を受けました。

澤邊:僕が怪我したのは18歳の時で、ボッチャは、その翌年から始めたリハビリのひとつとして病院で教わりました。ちょっと極めそうになったくらい、ハマったんです(笑)。当時は、大学に戻る話も決まっていたので、極めずじまいでしたが、その面白さを伝えたいという思いはずっとあって。ボッチャに、今我々が持っているデジタルテクノロジーの力を掛け合わせれば、新しい“ボッチャ体験”を生み出せるんじゃないかなと思って作りました。

まずは、面白いゲームとして知ってもらって、テレビなどで試合の中継を見た時に、「そういえば、ボッチャって聞いたことあるな」、「パラリンピックの競技だったんだ」という風に気づいてもらえるようになったらいいなと。願わくは、プロのアスリートが競技する姿を見て、「この人、めっちゃ上手いじゃん!」と女子高生が熱狂するような世界を作れたら理想的ですね(笑)。

いずれ、パラリンピックはなくなる!?

いずれ、パラリンピックはなくなる!?

杉原:東京パラリンピックに向けて、今後どのように展開していく予定ですか?

澤邊:CYBER BOCCHA <サイバーボッチャ>に関していうと、一般社団法人日本ボッチャ協会と連携して、寄付の仕組みを作りました。企業や各種スポーツイベントでの使用や、アミューズメント施設、飲食店などへの設置による収益の一部を寄付していくというものです。この機能は、パラスポーツの面白さをより多くの人に知ってもらう機会を創出すると共に、東京パラリンピックでの金メダル獲得を狙うべく、日本のボッチャ選手の強化や育成のための支援を目的としています。

CYBER WHEEL<サイバーウィル>についても、ゲームセンターなどに導入して一般の方が体験できる機会を増やしつつ、車いすマラソンなどの競技に貢献できる仕組みを作れたらいいなと考えているところです。

杉原:なるほど。2020年以降については、どのように考えていらっしゃいますか?僕は、“補完型”から“拡張型”の社会に移行していくんじゃないかなと思っています。腕がないのなら、それを補うのではなく、先ほどのバズーカ砲のおじさんの話じゃないですけれど、能力を拡張できる何かを作っていくという方向に向かう気がしていて。

杉原:なるほど。2020年以降については、どのように考えていらっしゃいますか?僕は、“補完型”から“拡張型”の社会に移行していくんじゃないかなと思っています。腕がないのなら、それを補うのではなく、先ほどのバズーカ砲のおじさんの話じゃないですけれど、能力を拡張できる何かを作っていくという方向に向かう気がしていて。

澤邊:個人的には、パラリンピックという大会自体が、徐々になくなっていくのではないかと思っています。そう思う理由のひとつに、慶應義塾大学や京都大学が取り組むiPS細胞の再生医療が挙げられます。先生方によると、そう遠くない未来に、慢性期の脊椎損傷に対する治療も行っていく予定だそうです。人それぞれ、脊椎の損傷の程度は異なりますし、どこまで機能回復できるのかは、現時点では定かではありませんが、もし、これが実現したら、脊椎損傷のパラリンピアンたちが治る可能性は大いにあるわけです。

次に、「トランスヒューマニズム」の世界が近づいていること。世界的に見れば、体にチップを埋め込んだり、体の一部を機械化する動きはすでにありますし、この10年以内に、人類の約50%がチップを埋め込むだろうという予測もされていますよね。

もうひとつは、ロボット。例えばですが、人間の代わりに、二足歩行のロボットが走るといったちょっと不可解なものが出てくる可能性もあります。加えて、ロボット工学や生物機械工学などのアシスト機器で能力を拡張したアスリートが競い合う「サイバスロン」や超人スポーツなどの大会もすでに開催されているとなると、もはやロボットと人間の区別はおろか、多様化しすぎて、何がマジョリティで、マイノリティなのか、わけの分からない状態になるのではないかと。オリンピアンとパラリンピアンの境目も、どんどんなくなっていくでしょう。僕は、その世界がいいなと思っていて。もし、ウサイン・ボルトを抜くようなパラリンピアンが現れたら、その瞬間、パラダイムシフトが起きても不思議ではないと思います。

「パラスポーツの普及について現在の課題は、“自分ごと化”できていないこと」―澤邊氏はこう指摘する。人間、何事も楽しくなければ“自分ごと化”するのは難しい。だからこそ、これまでの競技体験会による興味喚起や観戦促進とは違うプロジェクション&センシングパラゲームなど、この世あらざるエンターテイメントの形に変えて、次々と開発しているのだ。類まれなる審美眼で、先の先を見据える同氏が率いるワントゥーテンと、CYBER SPORTS<サイバースポーツ>プロジェクトの今後に注目したい。

澤邊芳明(Yoshiaki SAWABE)

1973年、東京生まれ。京都工芸繊維大学卒業後、1997 年にワン・トゥー・テン・デザインを創業。現在は、企業グループ「ワン・トゥー・テン・ホールディングス」を率いる。社会通念を破壊し、当たり前を疑うことから生まれるポジティブなエネルギーを持ったイノベーションを起こすことをミッションとしている。

ワン・トゥー・テン・ホールディングス

http://www.1-10.com/

CYBER SPORTS<サイバースポーツ>

http://cyber.1-10.com/