目次

JETROが出展支援する、世界最大のテクノロジー見本市「CES」に参加した注目企業に本誌編集長・杉原行里が訪問。筑波大学発のベンチャー企業、株式会社S’UIMIN(スイミン)が2020年9月より開始した睡眠計測サービス「InSomnograf®:インソムノグラフ」は、これまで検査入院しないと測定できなかったレベルの睡眠計測を自宅で簡単にできることが特徴だ。AIの活用により睡眠の質を可視化できるだけでなく、専門医による被験者ごとの総合評価も判定。また、各種睡眠プロダクトの客観的な効果も検証できるなど、幅広い活用が期待されている。睡眠不足による日本の経済損失は14.8兆円とも言われるなか、スイミンに求められる役割りとは? 代表取締役社長の藤原正明氏に話を訊いた。

睡眠の質を可視化する

睡眠計測サービス「インソムノグラフ」

杉原:御社は、2020年よりCESに出展されていらっしゃいますよね。「インソムノグラム」はとても面白いと思いました。

藤原:ありがとうございます。「インソムノグラム」はInsomnia(不眠症)とGraf(図示する)を掛け合わせた造語なんですが、CESでも紹介させていただきました。2021年はオンライン開催だったので、まだグローバルレベルでの認知度が低いスタートアップとしては、なかなか難しかったですね。でも、2020年はジェトロさんのブースということもあり、日本企業の方々にたくさん来ていただきました。当時はモックしかない状況でしたが知名度が上がりましたし、会場の雰囲気も掴めたので価値あるものになりました。

杉原:CESでも発表された、 S’UIMINさんのプロダクトやサービスについて教えていただけますか?

藤原:弊社は睡眠時の脳波だけでなく、目の動きや一部の筋電も含めて計測することで「睡眠の質を可視化」することを行っています。とはいえ、1日だけの測定だとたまたま良く眠れた日というのもあるわけです。

杉原:ありますね。

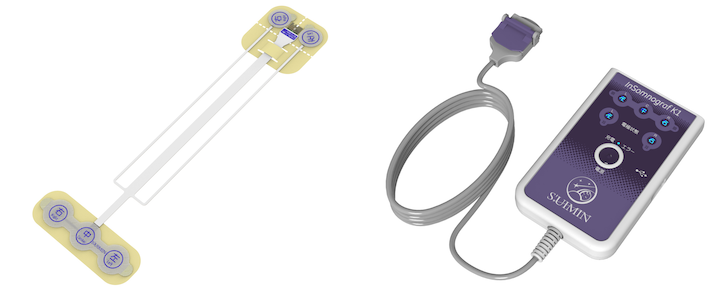

藤原:ですので、我々は5日以上計測することで総合評価するようにしています。これは臨床研究を経た上で導き出した日数です。計測においては、被験者さんのユーザビリティを高めるため、使い捨ての電極を貼っていただくようにしました。それらサービスの総称として「インソムノグラフ」という名前で商標登録しています。

杉原:これは脳波センサーですか?

藤原:はい。3つの電極が付いたシートを額につけて、左右の耳の後ろに2つの電極を装着していただきます。その後、デバイス本体と接続してボタンを長押しすると計測が開始されます。起きたときにもう一度押せば止まります。

杉原:簡単ですね。

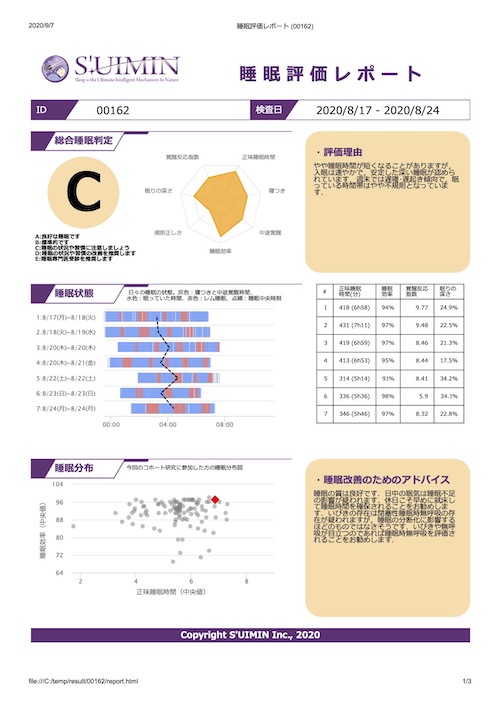

藤原:通信機能も付いていますので、データが自動的に基地局に飛んで、AIを搭載した弊社のシステムで解析していきます。お手持ちのスマホまたはPCで、睡眠時間のみならずノンレム睡眠が何%といった直近のデータが得られます。こちらを5日以上計測していただくと、「睡眠評価レポート」という総合評価が出るという仕組みです。

まずはB to Bの

ヘルスケア領域を広げていく

藤原:この「インソムノグラフ」を使って何をやろうとしているのかについてですが、ひとつは民生用のヘルスケア領域です。次の段階として、専門医の方々に医療機器として使っていただきたいと思っています。最終的にはB to Cにより、多くの皆さんに行き渡ればいいなと。

杉原:基本はコンシューマープロダクトというわけですね。

藤原:そうですね。ヘルスケア領域では3段階ありまして、ひとつは昨年9月からスタートしている研究開発支援。すでに睡眠プロダクトを持っていらっしゃる会社のソリューションあるいは製品の評価です。これまでは「睡眠プロダクトを使ってみていかがでしたか?」というアンケートが主体だったと思いますが、そこに睡眠効率が実際に上がっているのか、深いノンレム睡眠の割合が上がっているのかなど、製品の性能を可視化して伝えるということです。

杉原:レコメンデーション機能に近いんですかね?

藤原:おっしゃる通りです。現在、睡眠をA~E判定しています。優良な睡眠という定義を作って、そこに限りなく近い人がA、標準的な人がBという感じです。E判定になると、リコメンデーションとして「病院で受診されては」とうながすという具合です。

ソリューションの1つとして試験的に手掛けているのは、「CBT-i」という不眠の認知行動療法というものです。

杉原:それはリハビリとか医療の領域の話ですよね。

藤原:そうですね。臨床心理士の先生が対話をしながら、「ちょっとお酒の量を減らしませんか」とか「寝る直前までコーヒーを飲んでいますよね」など対話を通じて介入していくものです。これまでは被検者の主観をベースに進めていく治療でしたが、そこに我々の客観的なデータを入れることで、睡眠の改善をうながしていくというようなことです。

もうひとつが「健康経営サービス」。企業における組織パフォーマンスと、個人の睡眠改善を展開していく予定です。

杉原:実は僕も睡眠障害の疑いがあって、ショートスリーパーというか、基本的に眠くならないんです。なので、これまでもさまざまな製品を試してきました。御社の「インソムノグラフ」によって、各社の睡眠プロダクトがパーソナライズ化されていくと期待しています。

藤原:そうですね、そこは最終ゴールとして狙っています。

睡眠脳波計を家庭用血圧計

くらい身近なものにしたい

杉原:そうすると、枕のオーダーメイドなど身近な商品も進化していくわけですね。ところで、獣医師でもある藤原さんを始めとして、柳沢正史さん(筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長)など、筑波大学発のベンチャー企業として始められた背景を教えてください。

藤原:弊社の柳沢が1998年に「オレキシン」という神経ペプチドを見つけまして、後にこれが欠乏すると「ナルコレプシー」という病気になるというのがわかりました。「オレキシン」がなくなると覚醒が維持できないんです。また、嬉しいことがあると「情動発作」により発作が起こるんです。この発見がきっかけで「睡眠の謎」に迫っていったわけです。

杉原:基本的にはマウスを使って研究されているんですよね?

藤原:そうです。どういうことをするかというと、 遺伝子変異を促す物質を飲ませた、累計1万何千匹というマウスに電極を刺して、睡眠時脳波の異常を呈する個体を探すんです。あるとき、暗視野カメラで見たら夜行性のマウスがパタッと倒れてしまった。その動きが人間の「ナルコレプシー」とよく似ていることから調べたところ、「オレキシン」の遺伝子がオフになっていたことが判明したわけです。

杉原:すごい。

藤原:でも、当然ながら人間にマウスと同じことはできません(笑)。しかし、今では個人のゲノムがわかってきて、10万円程度で調べることができるようになりました。

杉原:僕もやりました。

藤原:あ、やられたんですか。いずれは、個人のゲノムをもとに特徴的な睡眠をとられている方をグループにして、何かしらの共通な変異を見つけることで、睡眠を阻害する要因が見えてくるかもしれない。現時点では人に電極は刺せないので、脳波を取るというアプローチを考えたわけです。

柳沢がよく言うのは、この睡眠脳波計(インソムノグラフ)を家庭用血圧計くらい身近なものにしたいと。誰もが家庭でちょっと気になったら測れるようにする。

杉原:ということは、家庭内で行われる「新たな健康診断」であり、睡眠で得られるデータを「バイオマーカー化」していくということですか?

藤原:そうです。

24時間寝ないときの能力は

泥酔したときと同じ

杉原:素朴な疑問ですが、睡眠の質が上がることでどれくらいのQOL(クオリティ・オブ・ライフ)が上がるなど、何か指標はあるのでしょうか?

藤原:バスケットボールをやっているアメリカの高校生に、睡眠時間を極端に絞ってプレイさせたところ、ゴールの成功率が落ちるというデータがあります。

その他、24時間寝ていないときの作業の精度は、泥酔したときとほとんど一緒だったりします。

杉原:えぇ! そうなんですか。あとは太陽の光にも影響されますよね。

藤原:はい。個人差があるのですが、24時間前後にセットされている体内時計は毎朝太陽を浴びることで時間がリセットされます。同時に朝日を浴びることで夕方くらいから「メラトニン」という睡眠を誘発するものが出てきます。この周期を守るというのは、日中の生理的な活動を維持する上で非常に大切です。ですので、夜勤の方や交代制勤務の方っていうのは身体を酷使している。

杉原:やっぱりそうなんですね。

藤原:一方、「睡眠」にはまた別の軸があって、それは「恒常性」と言われるもの。起きてから時間が経つとだんだん脳は眠くなってくるんです。その「眠気」の正体を今、柳沢たちが掴み始めています。先ほど細胞も時間の感覚を持っていると言いましたが、実は細胞単体では寝ないんですよ。複数の細胞がネットワークを作ったときにそれを持つ個体として寝るようになる。

杉原:ニューラルネットワークができると疲れるわけですね。

藤原:寝させないようにしているマウスと、正常なマウスとを比較して、寝させないようにしているマウスのシナプスを見ると、80個のタンパク質が「高度にリン酸化する」ことがわかりました。その後に寝かせると、「脱リン酸化」という元に戻る作用が生まれる。これが可逆的に起こることも掴んでいます。ただ、それが「原因」なのか「結果」なのかはまだわかっていないんです。

また、レム睡眠のときに「アミロイドβ」(たんぱく質の一種で脳内に溜まるとアルツハイマーを引き起こす原因といわれている)が綺麗に掃除されるみたいなことが起こります。レムは睡眠の後半に出てくるので、睡眠がしっかり取れていないと認知症のリスクが上がってしまう。最近では、レム睡眠が短くなるほど寿命が短いと言う研究結果もあります。寝不足で人はすぐには死にませんが、睡眠不足って意外に怖いんです。

睡眠を可視化することで

社会も変わっていく

杉原:日本では少子高齢化が問題になっていますが、この課題に対してはどのような効果をもたらすプロダクトになりそうですか?

藤原:睡眠というのは、歳を取るにつれてその質が低下していきます。ただ、我々も本当の意味での「解」を持ってないのですが、そもそもいつも寝ている場所(自宅)で測定できるものがなかった。今は検査入院が必要で、お金もかかる上に、電極を付けるだけで1時間以上かかるんです。そもそも電極の数が多くて寝にくい。更に、見張られているのでよく寝られないわけです。

杉原:そう考えると有用性が高い。

藤原:それと、世の中には睡眠で悩んでいる、問題を抱えている方が大勢いることがわかってきました。本当ならすぐにでも治療したほうがいい方がたくさんいると思われます。一昨年の暮れ、筑波大学病院での倫理審査を通した臨床研究として健常者約100人を測定したところ、E判定が34%、D判定で12%、C判定で37%もいた。これには大変驚きました。不眠症はもちろん、睡眠時無呼吸症候群の方も、潜在的にはものすごい数に昇ると想定できます。

杉原:S’UIMINが目指す未来は、どのようになるとお考えですか?

藤原:まずは誰もが日常的に睡眠を計測できるようにする。可視化することで、血圧のように本人が意識的に気をつけるようになります。

また、睡眠のデータを貯めていくことで、生理学的な数値や行動、腸内細菌など、その他のデータと融合させてパーソナライズした健康への取り組みを、事前に提案できるようになると考えています。

社会のあり方においても、ある人の理想的な睡眠時間が9時間だとわかれば、9時間の人が働きやすい環境を作っていくことができる。そういったことができてくるといいのかなと思います。

杉原:睡眠から導けることがたくさんあるんですね! 本日はありがとうございました。

藤原正明(ふじわら・まさあき)

S’UIMIN代表取締役&CEO。1961年兵庫県生まれ。1987年東大大学院農学部畜産獣医学科を修了し、中外製薬に入社。プライスウオーターハウスクーパース・コンサルタントなどを経て、2005年にカイオム・バイオサイエンスを設立。2017年株式会社S’UIMINを設立、代表取締役就任。

関連記事を読む