2003年に設立された独立行政法人日本貿易振興機構、JETRO。同機構は、対日投資の促進や海外ビジネスに関する情報提供、中小企業等の海外展開に対する多角的な支援などを行なっている。特に近年は、日系スタートアップ企業のサポートに力を入れ、世界各地の展示会への出展支援にも積極的だ。世界中で“ニューノーマル”が叫ばれる今、日本のスタートアップ企業が戦っていくために、改めて何が必要なのか? 最前線で活動を続けるスタートアップ支援課の深澤 竜太氏、瀧 幸乃氏に、世界最大のテクノロジー見本市「CES」の現状なども踏まえながらお話を伺った。

グローバル市場を見据えた

戦略設定が求められている

国内拠点が約50カ所、海外事務所が70カ所以上を数えるJETROは、そのネットワークを活かした日本企業の海外展開支援を行う、いわば橋渡し的な存在だ。

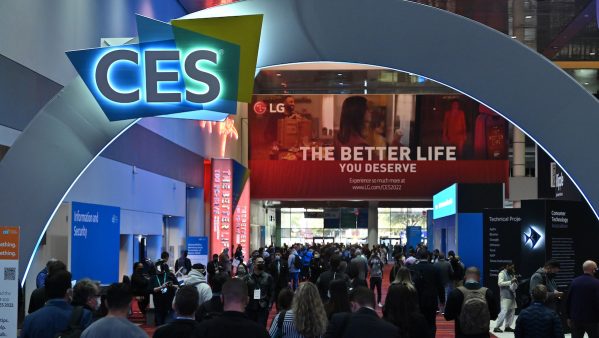

近年は、スタートアップ企業に焦点を当てたスタートアップ支援課が設立されたこともあり、新しいアイデアソースと気概のある日本企業の海外進出に対し、より充実した支援を行なっている。毎年ラスベガスで開催される大規模なテクノロジー見本市CESの出展サポートも定着しつつある。

深澤:JETROが主にやっていることは、大きく3つほどあります。1つは、日本企業の海外展開のサポート。2つ目が、海外企業の日本への進出、インバウンドの支援、そしてもう1つが、海外の経済動向などの調査や情報発信です。ここ数年は、ベンチャー企業、スタートアップ企業のサポートにも注力しており、おかげさまでCESの出展企業も徐々に増加中です。

瀧:近年CESの出展企業は、IoT、ヘルス&ウェルネスの分野が増えてきている印象があります。今年は特にコロナの影響もあってか、それが顕著でした。遠隔操作ができるタブレットなど、非接触系の技術やスマートマスクといったものも今年のCESでは全体的なトレンドの1つでした。

JETROがスタートアップ企業のCESへの出展を具体的に支援し始めたのは、2018年。同年、経済産業省が推進する企業育成プログラム「J-Startup」がスタートしたこともあり、CES出展に対する企業側の意識も高まったという。現状、日本のスタートアップ企業は、世界からどんな見方をされているのか?

グローバル市場を見据えた戦略の重要性を説く深澤氏。

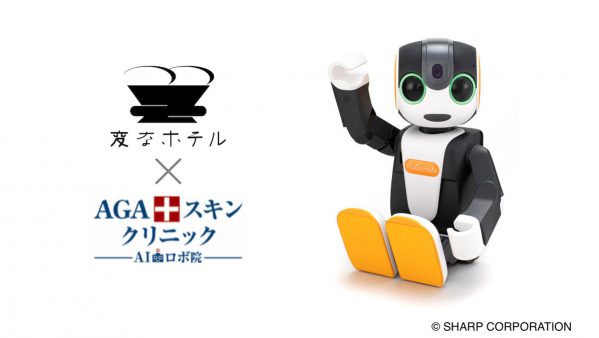

瀧:ロボティクス分野、とりわけユニークなコミュニケーションロボットに関しては、日本の注目度は高いと思います。2019年はGROOVE X社の「LOVOT(ラボット)」、2020年はVanguard Industries社の「MOFLIN(もふりん)」が、CESで毎年開催しているイノベーションアワードを受賞しました。一方で、アメリカ、中国、イスラエル等のスタートアップに対する世界からの全体的な注目度と比較すると、日本企業に向けられる関心はまだまだ低いのではないかと感じています。

深澤:最初からグローバル市場を視野に入れているか否かというのは、大きなポイントになります。日本企業は、国内の市場がある程度大きいこともあり、積極的に海外展開を行う企業は増加傾向にありますが、まだ少ないと感じますし、これからの課題の一つだと捉えています。

瀧:資金調達額や、開発プロダクトのスピードの面においても、アメリカや中国と比較すると大きな差があると感じます。日本のスタートアップ企業が、もっと独自の強みを活かせたら、変わってくるような気はしています。グローバル市場に入り込んでいけるように、JETROとしては、海外との連携促進のサポートをしながら、課題を克服できるように努力を続けていきたいと思っています。

東京のみならず地方都市からも

イノベーションの創出を

日本のスタートアップ企業は、まだまだ良くも悪くも内需型。JETROは、そんな現状に対しての意識改革をもたらすメンタリングやアドバイスも行なっている。グローバル市場を見据えた動きを積極的に仕掛けていくための人材育成や仕組みづくりは、大きな命題だ。同時に、海外のスタートアップ企業を日本に誘致し、連携することも重要なテーマとなっている。

2019年開催時のCESメイン会場。

「J-Startup」を掲げたブース。

瀧:経済産業省のもとJETRO主導で立ち上がった「J-Bridge」というプラットフォームがあるのですが、これは、アジアを中心とする海外企業と日本企業のオープンイノベーションを通じた協業支援の一つです。今後は、このようなDX(デジタルトランスフォーメーション)による連携推進の取り組みを強化しながら、東京以外の地方都市においてもスタートアップ企業が生まれやすい環境を整えていくことが必要だと考えています。

深澤:加えて、内閣府が主導するプロジェクトで、日本全国のスタートアップ・エコシステムの底上げを目指す取り組みも2020年から始まっています。京阪神、中部、九州など、地域ごとに拠点を選出し、地方自治体や支援機関とも連携しながら全国のスタートアップの支援を集中的に始めています。既に企業向けプログラムが進行中ですが、今後も規模を拡大して実施予定です。

瀧:国全体としても(スタートアップ企業が生まれやすい)空気づくりが大切だと思います。CESへの出展や海外企業の国内誘致などを通して得られたものを活かしながら、マインドセットの部分でも、イノベーションへと繋がる環境を整えていきたいです。

瀧氏いわく「日本のスタートアップ企業には、他国が真似できない独自性がある」

超高齢化、ニューノーマルの中で

新たな課題が見えてきた

日本は世界でも稀な超高齢化社会に突入している。それだけに、若い世代のアイデアが効率よく社会に反映できる仕組みや空気は、意識的に作っていかなければならないのかもしれない。それだけに、JETROが行なっている活動は、今後より重要度が増してくる。

瀧:超高齢化が進む日本では、高齢者からリアルなデータを採取しながら利活用できるというメリットもあります。さらにロボティクスやバイオ、再生医療といった強い分野を伸ばしながら、海外と連携しつつも存在感をアピールしていく必要があると感じています。

深澤:CESでのパビリオン来訪者からしばしば言われるのが、日本のスタートアップ企業は、着眼点が面白いということです。例えば、犬の心拍数や体温から感情を読み取るプロダクトなど、海外の企業ではなかなか思いつかないようなものを生み出す発想があります。そんな独自性を持つスタートアップ企業を引き続きサポートしていきたいですね。

2019年のCESでイノベーションアワードを受賞したGROOVE X社の「LOVOT」。多くのメディアが押し寄せた。

瀧:今ですと、“SDGs”、“サステナビリティ”、“LGBTQ”、“インクルージョン” といようなトレンドに沿ったプロダクトやサービスのほうが、メディアから注目されたり資金調達しやすいという側面があります。海外企業は、それを押さえてマーケットに入り込もうとする動きが目立ちますが、日本のスタートアップは、それよりも他社が真似することが難しいニッチな技術や独自性で勝負する傾向が強いのではないかと感じています。

島国で経済的にも独立しているからこそ培われたユニークな着眼点と独自性の高い技術。日本のスタートアップ企業は、そんなストロングポイントを武器に、今後、世界の市場を見据えたチャレンジをすべきなのかもしれない。加えてコロナ禍がもたらした変化にも柔軟に対応する必要がある。

瀧:今年のCESは、オンラインで開催されたのですが、そこで問われたのが自社のプロダクトをいかに魅力的に伝えていくかという全体的なコミュニケーション力でした。プロダクトPR動画、ブローシャー、商談のための英語力、プレゼン力等が求められたのではないかと思います。特にメディア取材等の対応が多かった企業からは、メディアに対してわかりやすく話すためのメディアトレーニングを受けたいという声も寄せられています。

深澤:通常の海外カンファレンス・展示会の場合は、ブースに足を運んだ方が直接プロダクトを見たり触れたりすることができましたが、これからは、また違ったプレゼン・PRの方法が求められます。JETROとしてもニューノーマルに対応するサポートやメニューを増やして、より一層スタートアップ企業を応援していければと考えています。

関連記事を読む

伊藤選手は、室内用練習用のマシンに乗り、試作グローブの感触を次々と試していった。「これは、ジャスト・フィットだから、あと1ミリ程度の余裕があるといいかな。長時間練習していると、痛くなると思う」、「ここは、ちょっと肉厚かな。削れるところはなるべく削りたい。軽ければ軽い方が好ましいです」と、体で感じたことを瞬時にデザイナーらに伝えていく。

伊藤選手は、室内用練習用のマシンに乗り、試作グローブの感触を次々と試していった。「これは、ジャスト・フィットだから、あと1ミリ程度の余裕があるといいかな。長時間練習していると、痛くなると思う」、「ここは、ちょっと肉厚かな。削れるところはなるべく削りたい。軽ければ軽い方が好ましいです」と、体で感じたことを瞬時にデザイナーらに伝えていく。 他にも、グローブの素材やグリップ部分に付けるゴムの材質などについて、ディスカッションが行われた。伊藤選手によると、ホームセンターなどで入手できる強力なゴム素材でも、100mを一回走るだけで簡単に破れてしまうというから、どれだけ凄まじいパワーでこいでいるのかが伺える。現状、耐久性に優れていて、なおかつ柔らかいフィット感を叶えているのは、ハーネス(Harness)という車いす競技用グローブメーカーのゴム素材だけだそうだ。

他にも、グローブの素材やグリップ部分に付けるゴムの材質などについて、ディスカッションが行われた。伊藤選手によると、ホームセンターなどで入手できる強力なゴム素材でも、100mを一回走るだけで簡単に破れてしまうというから、どれだけ凄まじいパワーでこいでいるのかが伺える。現状、耐久性に優れていて、なおかつ柔らかいフィット感を叶えているのは、ハーネス(Harness)という車いす競技用グローブメーカーのゴム素材だけだそうだ。