ドラッグストアにずらりと並ぶサプリメント。だが、このサプリメント市場に変化が現れはじめている。ユーザーの体質に合わせてカスタマイズされたサプリメントの提供がはじまっているのだ。薬や漢方薬などと違い、長らく、万人に等しく同じ商品が提供されてきたサプリメント。元プロサッカー選手の鈴木啓太氏は「アスリートの力を自分の生活に」をスローガンに掲げ、AuB株式会社を設立、アスリートの腸内環境研究から得た情報をベースに開発したサプリメントの提供をはじめた。アスリートの協力により生まれたサプリメントとはどのようなものなのか? 無類のサッカー好きを豪語する編集長、杉原行里が話を聞く。

「人間は腸が大事」

母から受け継いだ言葉

杉原:今日はお時間をいただきありがとうございます。鈴木さんが活動されていることについては友人から聞いたり、メディアを通して以前から拝見していました。腸内環境を整えることに注目され、アスリートの腸内環境を調べることからはじめられたと伺っているのですが、具体的にどういうことをされているのか、まずは今AuBさんで行っていることを教えていただけますか?

鈴木:ありがとうございます。簡単に言うと、アスリートの腸内細菌を調べ、そこから得られた知見を一般の方の健康維持に役立てようという会社です。子どもの頃から「人間は腸が一番大事」だと母から言われて育ちました。現役時代も腸を整えることを大事にしていましたし、自分のコンディショニングにお腹の状態を計ることを取り入れていました。それが決定的になったのがアテネオリンピックの最終予選でした。

杉原:聞いたことがあります。あれですよね。

鈴木:そう、23人下痢事件です。

杉原:大変でしたよね。

鈴木:多くの選手がダメージを受けましたが、この時も僕は下痢になりませんでした。下痢ではさすがにパフォーマンスが下がります。それを実感したのがこの大会でした。腸内の環境を整えることは、こういうことにも繋がるのだなと。

杉原:スポーツ選手のコンディショニングとの関係性が見つかったわけですね。

鈴木:そうですね。それから少しして、引退前あたりになってからですが、便を使って腸内の状態を解析できることを知りました。腸内環境の研究では、腸内細菌が人それぞれ違うことや、太りやすい人には共通した菌が見られるなどの特徴があることもわかり始めていました。そこで興味が沸いたのがアスリートの腸内細菌はどのようなバランスになっているのかということでした。アスリートはある意味、特徴的な人と言うことができるのではないかと考えたんです。

一般人とアスリート

腸内環境の差が意味するもの

杉原:確かにそうですね。トレーニングを毎日積んでいますし、走るのが早いとか、いろいろな特徴を持つ人がいそうです。

鈴木:アスリートの便の解析によって何か新しいことが発見できるんじゃないかという思いがあって、起業することにしたんです。4年ほど研究し、500名以上1100検体以上のデータを取りました。選手に会うたびに「便ちょうだい」と言っていましたから、変だったと思います(笑)。でもおかげでアスリートの特徴を見出すことができました。

杉原:一般の人との違いがあったということですか? 気になりますね、何が違うんですか?

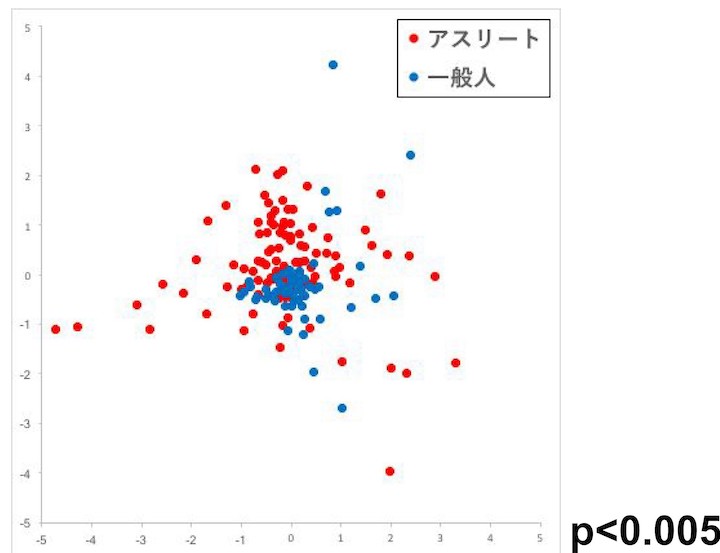

鈴木:一言でいうと、多様性があるってことです。多様性とは、菌の種類が沢山いるということですが、これは健康と非常に関係しています。疾患を持つ方と一般の健常者の方の腸内細菌を比べると、健常者の方が多くの種類の菌を持っていたという研究結果がありました。つまり、腸内に多様な菌がいる方が健康だということですよね。それからもうひとつ、アスリートは一般の方と比べて酪酸菌が2倍近くあることが分かりました。

杉原:酪酸菌とはどのようなものなのですか?

鈴木:乳酸、酢酸、プロピオン酸などと共に短鎖脂肪酸の一種です。酪酸は腸内フローラの健康を維持するのに欠かせないものなのですが、これが一般の方の2倍近くあったのです。

AuB(オーブ)株式会社提供

杉原:具体的にどう影響しているのかなどは分かっているのですか?

鈴木:まだ深堀の最中ですが、この研究ではっきりとしたことは、人により腸内の環境が違うこと、違うということは、健康を保つためのアプローチも変わってくるのではないかということです。課題が違うのだと思うのです。そういうことをやっていくと、万人向けのサプリメントというものではなくて、パーソナライズ化されたソリューションが求められていくのではないかと思ったわけです。

杉原:今のお話で気になることがひとつあったのですが、確かにスポーツ選手はアスリートなので、一般の方とは違う体つきをしているというのは理解できるのですが、それが定量化された時、アスリートということと、健康だということはイコールなのでしょか。

鈴木:厳しいトレーニングをすれば健康なのかということですよね。これは大きなテーマだと思いますが、一つ言えることは、高いパフォーマンスを出すためにはコンディションが整っていないといけないことは確かなのではないでしょうか。一般の方たちがいきなりプロアスリートと同じトレーニングをしたら、多分体が壊れてしまう。でも、アスリートはそれに耐えるための機能を伸ばしていっている。健康かどうかは別にしても、自分の持てる課題に対して解決していく能力が高いのではないかと考えています。

見えてきた競技ごとの違い

杉原:腸内細菌はずっと同じものを保有するのではなくて、変えられると言われている。僕はアスリートの友達が多いのですが、「ずっと頑張ってきてアスリートになれたな」という人と、「元々すごいんじゃないか」という人がいるように思うんです。腸内細菌も同じで、もともとすごく多様な菌を持っている人もいるのではという疑問が出てくるのです。彼らは生まれた時からそうした多様な菌を保有していた人なのか、それとも、のちに蓄積されてそうなったのかは気になるところです。

鈴木:さすがいい質問ですね。実は、生まれる前はみんな無菌なんですよ。生まれるときに産道を通って菌を取得したり、食事を通して得たりしていくのです。一般の人とアスリートの腸内細菌の情報をプロットしたことがあったのですが、一般の人は中心に集まるのに対してアスリートは中心から離れたんです。つまり、一般の人はある程度菌の構成が似ているのに、アスリートは違うということです。遺伝子も関係すると思いますけれども、食事や生活習慣が違うからこそ変わっていくのだと思います。それから、競技によって傾向が見えてくるのも面白い点でした。

杉原:水泳選手とサッカー選手で違いがあるということでしょうか?

鈴木:そうです。競技ごとに傾向があるんです。

杉原:水泳とサッカーならば競技中の身体の使い方が違う気がするので、そこが分かれるのはわかる気もするのですが、サッカーでいくと同じようなフィールド系のスポーツとの関係性はどうですか? ラグビーとか。

鈴木:我々が調べたところによると、データ上では長距離走とサッカーは似ています。そして、サッカーとラグビーも似ている。でも、長距離走とラグビーは違うんです。

杉原:走るかどうかということですかね。ボランチならば10~15キロくらいは走りますもんね。

鈴木:そうですね~、それに、ラグビーはどちらかというとパワー系、瞬発系ですよね。

杉原:じぁあ、野球とかに近いのでしょうか?

鈴木:野球がねぇ、ちょっとまた違うんです。我々が持っているアスリートのn数によってばらつきになってしまうので、n数の多い陸上、サッカー、ラグビーで調査をしたところ競技特性が見られました。今後検体数が増えれば野球やその他競技でも明確な血合いが見られるかもしれませんね。

杉原:面白いですね。でも、この研究が進んだら、腸内細菌のコントロールによるコーチングとかも夢ではなさそうですね。

鈴木:まだ調べきっていないので断定はできませんが、可能性はあります。

アスリートの社会貢献とは

杉原:アスリートのデータを元にされているということですが、そうなると、アスリートの方々の存在意義が広がりますね。試合を見てもらうことで人々に感動を与えるという娯楽としての貢献だけでなく、幅広く人々の健康にも寄与する。僕はスポーツ・音楽・アートは一瞬で人の心を大きく動かせる力を持つものだと思っているのですが、お話を伺っていると、そこから培われたテクノロジーが一般社会に落とし込まれていくというスキームと、彼らのセカンドキャリアとしての役割も生まれてきそうだなという気がしました。

鈴木:そうですね。自分がサッカーをはじめたきっかけって何だったっけ?と思った時、練習に連れて行ってもらって練習が楽しかった。だけどそれだけじゃプロになろうと思わなかったと思うんです。ゴールが決まった時に母親を見たら手をたたいて喜んでくれていた。それを見たときに、これで人を喜ばせることができるんだと思って、誰かが喜んでくれることっていうのが仕事の一番の原点にありました。プロになったらサポーターに喜んでもらえることが励みになりましたし、チームメイトと喜びを分かち合うこともそうです。人に喜びを与えられるものが、価値あるものだと考えている。

杉原:なるほど。

鈴木:でも、残念ながら日の目を浴びないアスリートもたくさんいますよね。アスリートのピラミッドの中では頂点だけが次のキャリアに対していろいろなアプローチができる。でも、みんな同じように頑張ってきているんです。下の方のアスリートがダメだったかというと、実際はコンディショニングとか、身体的なパフォーマンスで言うとピラミッドの三角形の裾野は広がってる。誰かを喜ばせるために頑張ってきたことは、この裾野の選手たちも同じです。スポーツとヘルスケアが合わさって産業にすることで、働き口を創ったり、対価が直接的ではないにしろ、何かしらの貢献ができる、そんなサイクルが回せる世の中を作っていかないといけないと思っています。

鈴木啓太(すずき けいた)

元サッカー日本代表。AuB(オーブ)株式会社代表取締役。静岡県に生まれ育ち、小学校時代は全国準優勝。中学校時代は全国優勝を成し遂げ、高校は東海大翔洋高校へ進学。その後、Jリーグ浦和レッズに入団。その年にレギュラーを勝ち取ると2015年シーズンで引退するまで浦和レッズにとって欠かせない選手として活躍 。2006年にオシム監督が日本代表監督に就任すると、日本代表に選出され、初戦でスタメン出場。以後、オシムジャパンとしては唯一全試合先発出場を果たす。

「超福祉」を街の景色にしていきたい

「超福祉」を街の景色にしていきたい 目指すは、「ロンドン、パリ、ニューヨーク、渋谷区」

目指すは、「ロンドン、パリ、ニューヨーク、渋谷区」 2020オリパラは、

2020オリパラは、