コロナ禍の影響で、昨年はオンライン開催を余儀なくされた世界最大のテクノロジー見本市「CES」。2年ぶりのリアル開催となった2022年1月、ラスベガスは、久しぶりの活気を取り戻した。とはいえ、来場者数は2020年と比べると4分の1程度の4万人強。まだまだパンデミックの影響が拭い切れない中、全体では2300社以上が出展した。ドローン、ロボット、VR、自動運転etc.……と、注目度の高い分野のブースは、どこも活況だったが、日本企業、とりわけスタートアップ企業は、どんなインパクトを残せたのだろうか? JETRO(日本貿易振興機構)の島田英樹氏、椎名達弘氏の言葉を交えながら、現状とこれからの課題にフォーカスした。

2年ぶりのリアル開催で、

日本のスタートアップは大幅出展増

1967年から毎年開催され、かつては、家電が中心の見本市として知られていたCES。時代と共に出展企業、および発表されるテクノロジーは変化し、近年は、ユニークで先駆的なデジタル技術が中心となり、開催地である米ラスベガスを沸かせている。

コロナ禍により、2021年は初となるオンライン開催を実施。同イベントは、これまでにないフェーズを迎えたが、2022年は、例年通りのリアル開催を実現させた。毎年増加傾向だった来場者数は減ったものの、世界をリードするような技術やアイデアは、会場のあちこちで見られ、テック業界の着実な進歩を感じさせた。

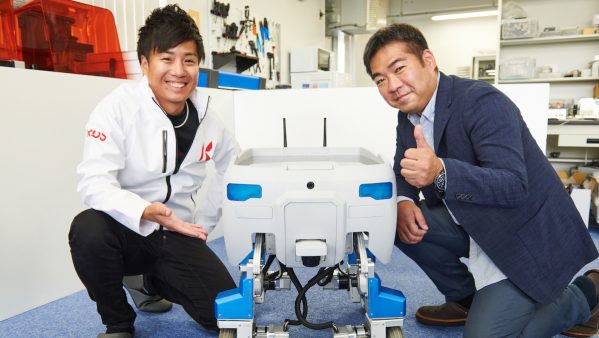

日本のスタートアップ企業のパビリオンは、軒並み盛況だった

とりわけ注目度が高かったのが、スタートアップ企業に特化した出展ブースが集まる“エウレカパーク”。なんと日本のスタートアップ企業に関しては、前回のリアル開催(CES2020)の出展数が29社であったのに対して、今回はVenetian 2Fと合わせると52社と過去最多を記録した。

これまで、多くのスタートアップ企業の海外進出を支援してきたJETROスタートアップ支援課長の島田氏にとっても、予想を上回る盛況ぶりだったという。

「全体の来場者は例年より減っているので、大手企業のブースは少し寂しい印象がありましたが、エウレカパークに関しては、コロナの影響を全く感じないほどに大盛況でした。CESの認知度が日本でも着実に上がっていることが実感できましたし、スタートアップ企業の出展意識も高まっているようです」

リアルすぎる動きに来場者が驚いた、英アメカ社のヒューマノイドロボット

日本企業のイノベーションアワードは

半分がヘルステック分野

コロナ禍によって社会全体に閉塞感が漂う現在でも、気概のあるスタートアップ企業は増加傾向にあり、日本発の興味深いイノベーションも日々生まれているというのは心強い。それを裏付けるかのように、今回は、J-Startup/JAPANパビリオンの出展企業の中から、これも過去最多となる6社がイノベーションアワードを受賞した。

ちなみにイノベーションアワードは、CESの会期を前に優れたプロダクトを作っている企業を主催者であるCTAが厳正に審査する。今回注目すべきは、日本の受賞した6社のうち2社(株式会社クォンタムオペレーション、ライトタッチテクノロジー株式会社)は、血糖値センサー、1社(株式会社エアラボ)は、吸引式ハンドドライヤーというように、ヘルステックが3社選出されている点だ。

進化系フライングカーのブースには、常に人だかりが

スタートアップ支援課の椎名氏いわく「ヘルステックは、世界的な潮流になりつつあることを肌で感じました。加えて、オランダの企業が汚水を再利用できる画期的な洗濯機を発表して話題になっていましたが、環境に配慮したプロダクトもまた、大きな流れですね」

やはりヘルステック、SDGs、などのキーワードは、国内外問わず、外せないキーワードになってきているようだ。とはいえ「AI、IoT、モビリティテックといった近年発展が目覚ましい分野も、相変わらず活況」で、加えて「アニメーションを取り入れたVR」も会場で注目度が高かったとのこと。

エンタメ系VRの人気は高い

V R技術の進歩は加速度的だ

同ジャンルは日本が得意とするだけに、今後も期待度が大きい。そんな状況に加えて、今回興味深かったのは、近年、豊富な資金力をバックグラウンドに活況だった中国やイスラエルなどの中東勢が、コロナの影響もあり、目立った出展が少なかったことだ。

それに反して、韓国は200社近い出展があり、大きなインパクトがあったとのこと。その背景には、「政府機関が協力して、スタートアップを支援する確立された体制がある」と椎名氏は語る。もちろん出展数が多いことが全てではないが、今後、スタートアップが増加傾向にある日本も、さらなる国の支援が望まれる。

ヘルステックのプロダクトも世界的な潮流の一つといえる

スタートアップの海外進出も

ウィズコロナ戦略が必要な時代へ

支援という観点から言えば、JETROは、これまでもメディアカバレッジや、スタートアップとその技術に興味を持つ企業を繋げて、商談の場を設けるためのメニューを数多く用意してきた。今回のCESでも、会期中に出展企業がメディアに対して、自社のPRやプロダクト説明ができる2つのサイドイベントへの出展支援も実施し、22社ほどが参加した。

「多くの取り組みを実施しながら2年ぶりのリアル開催となったCESは、スタートアップ企業の出展増加もあり、JETROとしても達成感はあります。ただし、支援プログラムの認知度アップにより、日本発スタートアップの海外進出がさらに身近に感じられるようにすることが必要であると感じています」

日本の大手企業の最新VRプロダクトへの関心も高かった

コロナ禍によって、CES含めテクノロジー系のイベントは軒並みリアル開催が困難となり、スタートアップ企業の認知度を世界に広げる機会が減っていることは否めない。ただ、一方で、コロナ禍によって、オンラインのインフラや仕組みは充実し、かつてよりもお手軽に遠方の企業とコミュニケーションが取れるようにもなった。

コロナ禍の影響で、会場全体の来場者は、例年よりも確実に少ない

椎名氏は、「チャット的なカジュアルなツールでやり取りを始めて、具体的な商談に行き着くケースも増えている」という。オンラインツールを有効に利用すれば、たとえ語学が堪能でなくても、海外でのビジネスチャンスのきっかけを掴むことも可能な時代になってきているのだ。

コロナ禍の収束はまだ見えないけれど、今後は、それを逆手に取ったビジネス戦略もまた、スタートアップ企業に求められるのかもしれない。

関連記事を読む