目次

国内外の大会で優勝をかっさらい、日本のBMXシーンを牽引し続けてきた田中光太郎。2020でBMX競技がエントリーされ、かつてない注目が集まる今、自身のキャリアを含めたBMXの今までとこれからを語っていただいた。

見よう見まねで始めたアマチュア時代

小学生時代にぽっちゃりしていた田中少年が打ち込んでいたのは柔道だった。区大会に出場するまでの腕前になっていたが、高校一年生の頃、たまたま買いに行った自転車店で出会ったBMXが、この道に進むきっかけとなった。

「BMX競技のことも知らず、単純にかっこいい自転車だなぁと思って買っただけなんです。僕のホームタウンが板橋なんですが、池袋にBMXを乗りこなす人がいると聞きつけて、その人に会いに行きました。それから、ビデオを借りたりして、次第にハマって行きました。ある日『駒沢公園にBMXをやっているやつらがいっぱいいるよ』と言われて、行ってみたんです。BMXをやっている先輩たちを、少し離れた木の陰から見ていたら、『大会があるから見においでよ』とフライヤーを手渡されたんです。その半年後の大会に出場して、アマチュア部門で優勝することができました。頭の中でいろんな技を空想しながら、独学でBMXをやっていたことが、結果的にオリジナリティの高い技を生み出すことができたのかなと」

BMXのプロとして生計を立てるために

気がついたら池袋で1番のBMX乗りになっていたという田中氏。次第に後輩が増え、地元のコミュニティもできあがっていったそうだ。

「高校を卒業して、他の人と同じように自分も一度就職しました。社員として仕事をしながらBMXを続けていましたが、BMXを職業にできないかなと考え始めました。その時点で既に物品スポンサーがいたのですが、やっぱりお金をもらえなきゃ生活できないので、まずは実績を作らなきゃと。東京で1番、日本で1番、世界で1番になれることを目指しました。会社を辞めた後は、日本国内のほとんどの大会で優勝を獲りました。それから、フロリダとロサンゼルスの世界大会に出場して、アマチュアクラスで優勝することができました」

国内外での実績を確固たるものにすると、海外遠征の渡航費を出資してくれるスポンサーも獲得。同時に、雑誌などのメディアに出る機会を増やしながら、BMXの大会を運営することへ踏み出す。

「ライダーやファンを広げるためには、やっぱり国内に目標となる大会が存在することが大事なんです。今から20年前にKING OF GROUNDという大会を同じ気持ちの仲間たちと作りました。自分たちで大会を運営して、自分たちで優勝するっていう自作自演なんですが…(笑)。大会を続けることで、ライダーが増え、スポンサーが増え、取材メディアも増えて行ったんですね」

プロとしての厳しさと欧米との違い

プロライダーとしてはもちろん、大会の運営に携わり、自身のアパレルブランドも手がけながら、BMXの裾野を徐々に広げていった田中氏。とは言え、BMXのプロとして活動するのは一筋縄ではいかないのが現実だ。

「選手の強化を考え、KING OF GROUNDではランキングの上位20人だけしかプロとして認められないのです。毎年下から上がってきた選手が増えるので、20位以下は振り落とされてしまう。一度プロになったら、ずっとプロでいられる訳ではなく、プロに上がってからがスタートラインなんです。その成果あってか、日本のフラットランドシーンは急成長を遂げ、世界で戦えるプロライダーが数多く登場しました。しかしながら優勝することで得られる見返りは欧米とは大きく違います。アメリカのX-GAMEとフランスのFISEという二大大会があるのですが、そこで活躍する上位選手は相当な報酬を得ることができるのですが、日本ではまだまだですね」

BMX競技を大別すると、ストリート、バーチカル、ダート、フラットランドの4つがあり、田中氏が得意とするのはフラットランドだ。世界的には圧倒的にストリートが人気だが、数々の日本人が世界チャンピオンに輝いているのはフラットランドだという。

「欧米との環境の差と体格差があると思いますが、技のきれいさやていねいさが求められるという点で、フラットランドが1番日本人に合っている競技だと思っています。実際、世界ランキングの上位を日本人が占めています。この競技を広めるために、大会でも力を入れました。4メートル四方でできる技を考えて、クラブでパフォーマンスすることもありました」

裾野を広げるために続けてきたこと

こうした活動の積み重ねで、着実に選手としての知名度とBMXの認知を高めていくが、普段の練習場所を確保することが第一歩だったという。

「公園の管理人さんや周辺住民に理解してもらうこと。挨拶はもちろん、常にコミュニケーションを取り、帰るときには来たときよりもキレイに片付けることを徹底しました。見た目は不良っぽいんだけど、クリーンな競技であり、スポーツであることを相手に分からせるんです。そうして、彼らも暴走族がたむろするより、BMX乗りの方がずっといいと思ってくれるようになりました。やっぱり若い子は、トンがった部分に憧れてBMXに入ってくることが多いんです。ビール瓶を投げたり、公園を散らかしたり、警察に追い回されたり…。そんなことがかっこいいんじゃない。本当にかっこいいことは、どれだけBMXを愛しているのかだと思うから。外部の人から言われると反発するだろうけれど、僕だから言えることがあるし、僕なら聞いてくれるという自信もありました」

長年に渡ってチャンピオンとして君臨し、シーンを牽引してきた田中氏の言葉を理解して実践する後輩も増えていった。オリンピックの正式種目にもなり、ますます競技人口は増えるだろう。一方で、エクストリームスポーツ特有のアンダーグラウンド感やアウトサイダーであることにこだわるライダーも根強い。こうしたジレンマをどのように克服していったのだろう。

「もちろん説教臭くならないように話します。でも、僕と同じような立場にいる人でさえ、不良っぽいことをするのがカッコイイと思っている人がいるのは事実です。だから、“あいつは健全思考だから”とか、“あいつはイイ子ちゃん系だ”とか、“あいつは変わっちまった”とか、あれこれ言われることもあるんですよ(苦笑)。それに、オリンピック競技になったことで、BMXシーンがつまらなくなると言う人もいっぱいいる。でも僕に言わせれば、4つあるBMXの競技に新しいチャンネルがひとつ増えると考えればいい。だから、僕は歓迎しています。アンダーグラウンドなシーンも、今まで通り続いていけばいいと思う」

キメラゲームスがきっかけになれば

2020で正式種目にエントリーされたことをきっかけに、環境も次第に改善されつつあるが、メジャースポーツに比べれば競技人口や大会規模もまだ発展途上。BMXに興味を持ってもらうための第一歩についてこう語る。

「キメラゲームスというイベントの運営委員として参加しています。もともとプロのラガーマンだった文平代表が中心となって立ち上げたイベントです。海外でプロラガーマンとして戦っていたのですが、日本国内でのラグビーの認知は決して高くはなかった。その気持ちを現在のストリートカルチャーにも感じ、国内での認知や、その競技で食べていける環境を作るきっかけになればと言う気持ちからスタートしました」

エクストリームスポーツ、ストリートカルチャー、ミュージックの祭典である、キメラゲームス。入場者数を増やし続けるこのイベントの見所とは?

「まずいろんなジャンルのスポーツを一気に見ることができて、しかもその場で体験できることが最大の魅力ですね。音楽が目当てで来場したお客さんに、BMXを体験してもらって、楽しさに気付いてもらうこともできる。ただし、一発勝負なので、楽しさを伝える作業、教える人が大事になりますね。今のお父さんお母さん世代はBMXに対する認知と理解がある。だからこそ、子供たちにBMXに触れてもらう機会を広げて、底辺を広げる作業はずっと続けていくつもりです。興味を持ってもらった人を、がっちり取り込む作業は大事ですから。BMXスクールで子供たちに教える活動もそのひとつです。今後、キメラをきっかけに成長した選手が出てくれば最高ですね」

カリスマからBMX界の指導的立場へ

選手としてのピークは過ぎたと謙遜する田中氏。今や公式大会のジャッジとしても世界を飛び回り、後進を指導する重要な立場にある。

「プロスポーツの一線から退いた僕らの世代が、積み上げてきたカルチャーを下の世代に伝えること。シーンを長く見続けてきた人がやるべきことはまだまだある。2020は一つの大きな節目となることが間違いないですし、2020以降に成長するスポーツ、逆に衰退するスポーツが出てくるでしょう。でも、ブレずに今までやってきたことを続けていきたいです。内輪だけで盛り上がるのではなく、今後はBMX、スケートボード、インラインスケートなど、それぞれ違う競技や異なるシーンの人も巻き込んでいくことが重要になっていくはず。HERO Xとコラボして、車椅子でできるトリックを発明できたら面白いでしょうね」

プロBMXライダー

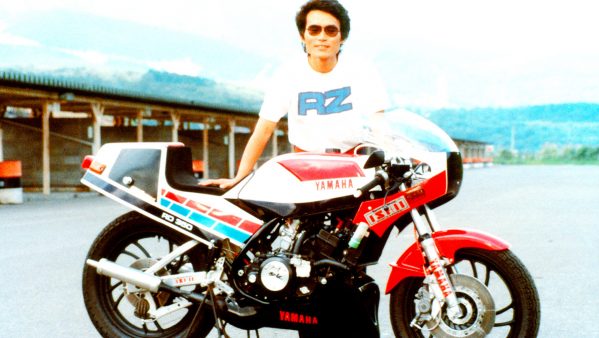

田中光太郎(Kotaro Tanaka)

1977年生まれ、東京都出身。国内外での大会で数々の優勝を獲得し、独自のスタイルで観客を魅了するBMXライダー。プロ選手として活動と並行しながら、アパレルブランド”fourthirty”、BMXブランド”MOTELWORKS”をプロデュース。BMXの魅力の広める伝道者であり、国内外を飛び回っている。

http://www.t430.com/