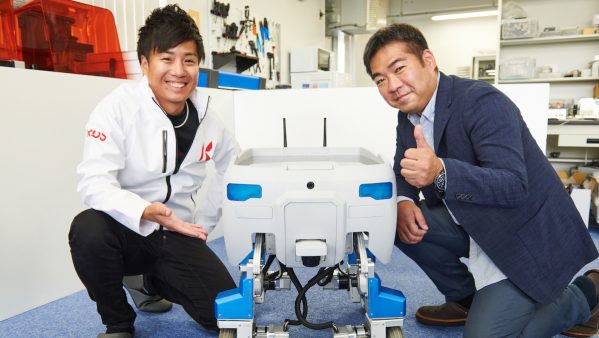

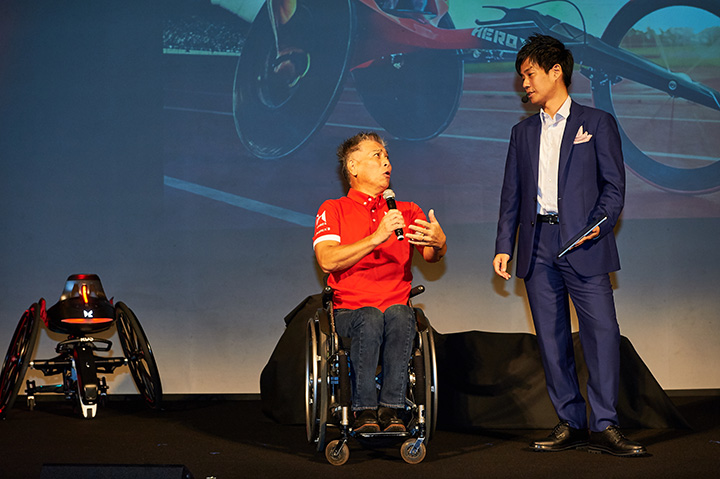

「直観的に面白いことができそうだと感じた」そう話す株式会社RDS代表・杉原行里と伊藤智也選手の出会いから5年。車いすレーサー『WF01TR』の完成に伊藤選手は「レーサーにどう自分がアジャストしていくか、という新しい楽しみの段階に入っています。とにかく嬉しいという思いしかないです」と、喜びを隠しきれない。

2人は出会ってすぐに意気投合し、開発はスタートしたが、完成までの道のりは難局の連続だった。伊藤選手がライダーとしての感覚で「硬い」と伝えても、その言葉は開発者には響かない。エンジニアはすべてを数値化して話していくが、ライダーにはその感覚が伝わらない。まるで異なる言語を話しているかのような両者。彼らの意見が噛み合うほうが少ない開発現場では、ぶつかり合いも多く、議論が白熱して収拾がつかなくなったことも一度や二度ではなかった。

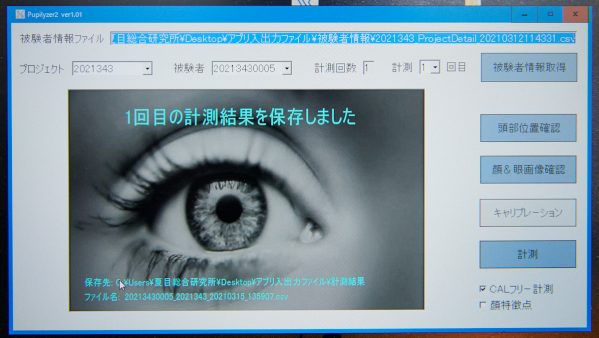

そこで杉原は、モーションキャプチャーやハイスピードカメラ、フォースプレートなどを使って伊藤選手の体を隅々まで解析し、伊藤の「硬い」や「痛い」といった抽象的な言葉を、すべて数値化し、可視化した。

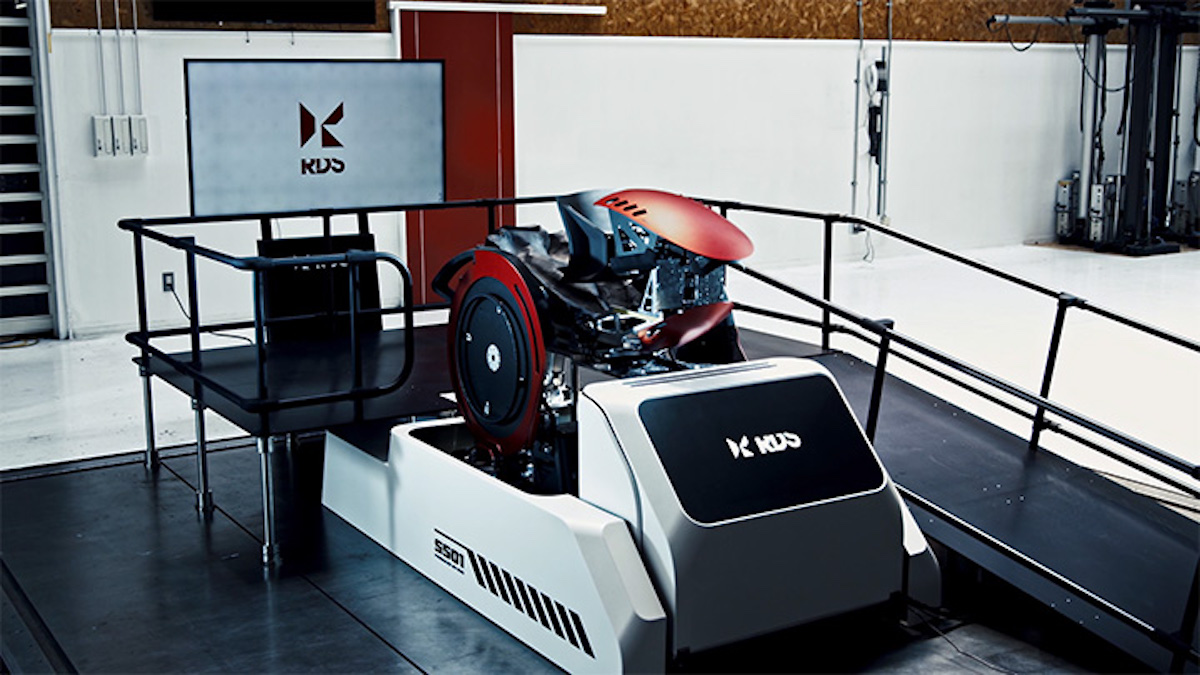

こうして誕生したのが、杉原の考える共通のコミュニケーションツール『SS01』だ。

記事を読む▶最新車いすレーサー『WF01TR』、シミュレーター『SS01』の完全版レポート!

それだけではない。シーティングポジションの最適解を探すロボット『SS01』は、最新の技術をいかに一般の生活に落とし込むかというRDSの基本精神に則し、車いすレーサーに限らず、シッティングスポーツやオフィスワーカーなどのプロダクト開発も行なっていく予定だという。

「今日の理想を、未来の普通に。」

RDSのコーポレートサイトに標されたコンセプトはシンプルだ。理想を実現するには、試練があり、現状では到底乗り越えられないような限界もある。あくまで、絶え間ない研究と改善を繰り返し、時に挫折もある。それでも一つひとつ問題を解決しながら、普通という目標を達成するための手段を考え抜き、誰も想像しなかった技術を生み出そうとする。

残念ながらこの国には、往年の高度経済成長が忘れられず精神論や根性論だけを振りかざす経営者は多数いても、「未来を創ろう」というマインドを心に宿した経営者は少ないように思う。

杉原はよく「自分ごと化」という言葉を口にする。それは、「大事なことは周りで起きているさまざまなことを、いかに自分のことのように考えられるか」ということ。

そう、選手にパラリンピックで金メダルを取ってもらうことが目的ではない。自らの手で高めた技術力が役立ち、転用されれば、その先に、今まで見たことのないワクワクするような未来が待っている。そんな世界を自らの手で切り開いていくことが重要なのだ。

RDSの未来は現在の延長線ではなく、違うステージの未来にあるのかもしれない。

関連記事を読む

- スクーデリア アルファタウリ×RDS×伊藤智也 『RDS WF01TR AT01』発表

- 【国立リハ×UCHIDA×RDS】パラリンピアンとリハビリ研究者の歩みが結実!

- fuRoとRDSのコラボから生まれたシーティングシミュレータとは? 「SS01」

- 「SS01」が リハビリ現場にもたらした 新たな可能性とは?

山下千絵選手が、競技用義足を実際に装着し、ランニングのデモンストレーションを行った。今までは、歩行用義足でテニスを続けてきた彼女だが、競技用義足と出会ったことで、もう一度走る喜びを実感したという。

山下千絵選手が、競技用義足を実際に装着し、ランニングのデモンストレーションを行った。今までは、歩行用義足でテニスを続けてきた彼女だが、競技用義足と出会ったことで、もう一度走る喜びを実感したという。