医療・リハビリ領域での新しいシステム開発、ものづくりで注目を集める国立障害者リハビリテーションセンター研究所・神経筋機能障害研究室長の河島則天氏。パラアイスホッケー日本代表として活躍し、2010年のバンクーバー大会で銀メダルを獲得した高橋和廣氏。高橋氏をテストパイロットとして開発を進めてきた下肢装具「C-FREX」は、麻痺によって脚が完全に動かない脊髄損傷者の二足歩行を無動力で可能にするという。 そんな「C-FREX」とHERO X編集長率いるRDSが開発した「RDS WF01」がコラボ!来る7月14日、西東京市における点火セレモニーにて全貌が明かされる「C-FREX × RDS WF01」について、直前リポートをお届けする。

いつかその日が来ると信じてトレーニングを続けた

大学生時代のスノーボード中の転倒事故で脊髄損傷を負い、車いす生活となった高橋氏。病院でのリハビリを経てすぐにパラアイスホッケーに打ち込み、2002年から18年までの冬季パラリンピック4大会に日本代表として出場したキャリアを持つ。現在は代表から引退し、地元の西東京市の職員として勤務している。そんな高橋氏が聖火リレーランナーとして、久しぶりに公の場に姿を現すことになる。そこには、ある研究者との出会いが欠かせなかった。

高橋:事故直後は動かなくなった足もそのうち治るだろうと、あまり深刻に受け止めていませんでした。ここ(国立障害者リハビリテーションセンター:以下、国立リハ)に転院して初めて、もう歩けないということを知らされました。ただ、それまで打ち込んできたスポーツによって得られた経験や努力が無駄になるということはないし、きっとこの身体になっても何か自分にできることがあるはずだと思っていました。

河島:僕は2000年から国立リハで研究のキャリアをスタートさせましたが、最初に取り組んだ研究テーマが脊髄損傷者の装具を使った歩行リハビリでした。そのタイミングでカズ(高橋氏)が入院していたんです。入院中のリハビリで関わりを持ち、年齢が近いこともあって親しく接するようになり、退院後もその関わりはごく自然に続きました。当時はまだ再生医療のサの字もない頃でしたが、「麻痺した脚の機能を維持しておくことは重要だし、この先恐らく再生医療なども進歩するだろうから、退院した後も装具での歩行リハビリを続けていこうよ」と勧めて、実際にそれを続けてきた感じですね。

二度と自分の脚で歩くことができないという現実を受け止め、いつ来るか分からない医療の進歩を信じて20年以上もリハビリを続けて来られたのは、患者と研究者という関係性を超えた信頼と高橋氏の持ち前のポジティブな意識と日々の努力があってのこと。C-FREXの開発に至ったのも「いい装具がないなら、自分たちで作るしかない!」というシンプルな動機からだった。前回の取材から3年半が経過したが、改めて現在に至るまでの経緯を振り返ってみよう。

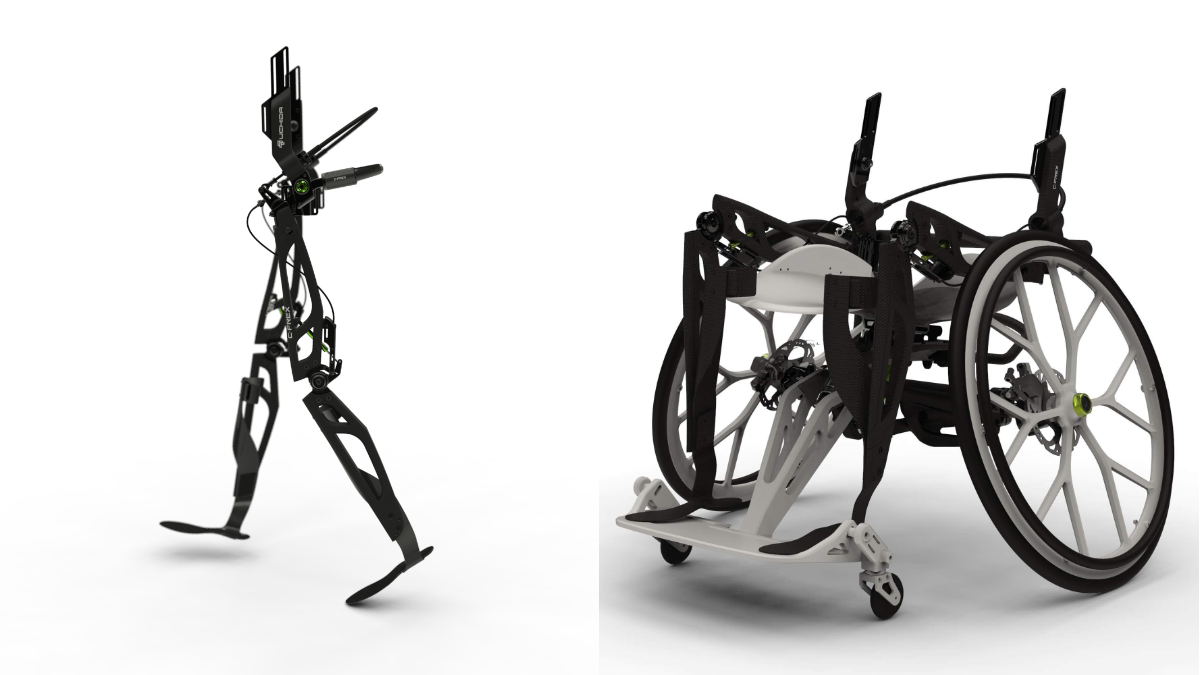

C−FREX開発初期段階のCG画像

記事を読む▶DIYスピリッツがもたらした二足歩行アシスト装具C-FREXの可能性【the innovator】前編

河島:C-FREXの開発は全くのゼロから始めたわけではなく、従来型の装具の構造や機能、そして使い手側のカズが歩行リハビリによって積み上げた動きやスキルがベースになっています。脊髄損傷者の誰もが歩けるロボットを作るのではなく、カズのアスリートとしての高い身体能力があるからこそ、無動力での膝を曲げた歩行も実現可能だろう、というのが開発前の思惑でした。モーターなど外部の動力を使って誰もが歩けることを目指すようなロボット装具とは、そもそもコンセプトや出発点が異なるわけです。カズと出会ってから20年以上になりますが、彼のパラアスリートとしての活動を通じて大きな人間的成長を得たことも、一緒にやってこられた要因ですね。

高橋:リハビリを義務的に捉えていたら、これほど長く続いたとは思えません。受傷直後の国立リハでのリハビリが終わっても、ほぼ毎日装具を使って家の周りを歩いていました。それがルーティンとなり、ライフワークとなっていきました。僕は股関節周りの筋肉も動かないのですが、C-FREXの支柱と残された体幹でしっかりと麻痺した脚を支えて、まずは安定した立位姿勢が可能になります。それから杖と上半身でバランスを取り、重心移動とともに体幹を起こす動作によって、振り子のように脚を前方に振り出していくのです。「杖で身体を支えるのはとても大変でしょ?」とよく言われますが、両手の杖はあくまでバランスを取るためのサポートで、麻痺しているとはいえ体重は装具と脚で支えますからそれほど疲れません。装具さえ壊れなければ1時間だって連続で歩けます。

オリパラ延期による一年を経てトリプルコラボへ

国立リハ×UCHIDA×RDS

開発中の装具の動画をご覧になればお分かりだが、C-FREXは振り子のように脚を交互に前方へ出して、重心移動させながら、膝の動きも伴った二足歩行を実現する。開発に着手したのは2016年からだが、それ以前の長年のトレーニングによってパイロット側の高橋氏が身体と装具の調和した使い方を熟知していることもあり、動力なしに膝の動作を実現するという目標を達成している。

高橋:転倒したこともありますが、それほど危険だと感じたことはありません。転倒して装具を壊して、歩けなくなる時間ができてしまうことの方がむしろ苦痛でした。C-FREXの開発以前からずっと歩行トレーニングをしていたし、多少の段差やスロープでもそれほど困難ではありません。

河島:以前に取材していただいたときのC-FREXはまだ試作段階で、ちゃんと膝を曲げて歩ける段階ではありませんでした。ある程度満足いく歩行になったのが、昨年、コロナの影響がなければ実施予定だった7月のトーチリレーの時期で、もともとはトーチリレーをお披露目の機会とする予定でした。オリパラの延期が決定した後、1年前にできていたことをただ繰り返すだけというのはもったいないので、歩行動作や膝の動きをスムーズにできるように改良を重ね、当初からコンセプトとして掲げていた車いすとのコンパチブルを実現させようということになりました。

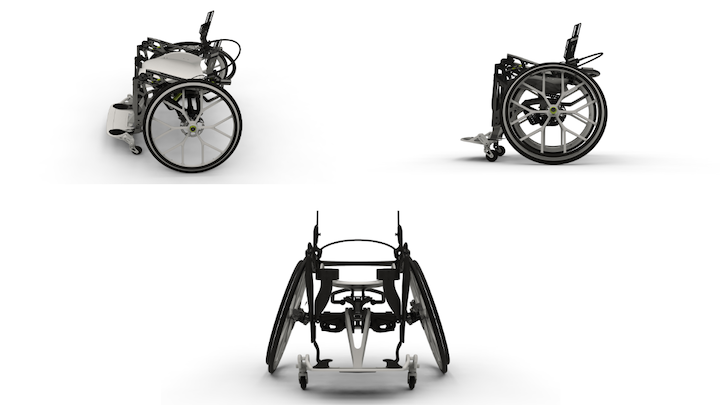

以前の取材時は、装具と車いすの両方の開発をUCHIDA社が手がけていたが、今回の聖火リレーではRDS社の車いす「RDS WF01」を組み合わせることになった。両社ともにカーボン加工技術において屈指の技術力を誇る会社で競合他社でもある。ライバルのタッグは可能性への挑戦を意味し、その結果、双方の技術を駆使して新しいビジョンを示し得るプロダクトへと昇華しつつある。

河島:そもそもC-FREXの初期ビジョンには、より自然な歩行を実現するということに加え、“歩く”というアクティビティを実現するための環境やアクセシビリティを考慮した車いすとのコンパチブルを掲げていました。C-FREXの開発は今まで通りUCHIDAさんに、車いすに関しては別案件での共同開発を進めてきたRDSさんに技術連携をお願いして実現しました。今回の試みはあくまで新しいビジョンを示すプロトタイピングの段階ですが、実際にC-FREXとWF01を合流させてみたところ、思いのほか良く調和し、脊髄損傷者が使うシーンをイメージできつつあるため、プロダクトとして仕上げる方向もありかなと、率直に思っています。ちなみに調和の理由は、C-FREX、WF01のいずれも、僕が絶大な信頼感をもって接してきたプロダクトデザイナーの小西哲哉が手掛けたものである、という共通点があるので、当然といえば当然です。

高橋:従来型の装具では2本の脚を棒のように固定して歩行していたのですが、C-FREXは膝が曲がり、カーボンのしなやかさが良く作用するので、より自然な歩きになりました。膝を曲げて歩くというのは長らく忘れていた感覚ですし、自分の目で直視して曲がっていることを実感しながら歩けるようになったことは、大きな進歩になったと思います。車いすに関しては、WF01は見た目がかっこいいので、すぐに乗ってみたくなりました。いかにも車いすというデザインから解放されて心理的なハードルが下がったことで、外出意欲を向上させてくれる効果もあると思います。

記事を読む▶「WF01」で車いすの概念を変える!!RDSが送り出す最新パーソナルモビリティー

今できる技術をできていない分野へ転用すること

さて、まだ遠い未来の話になるが、先端医療では脳に電気的な信号を送って運動神経へと伝達させ、機能が失われた部位、欠損した部位を動かせるという取り組みが一部で話題になっている。こうしたアプローチについては、実現までのハードルが高いことや倫理面での問題が立ちはだかる。実際に現場で研究を続けている河島氏と高橋氏は、どのような見解をお持ちなのだろう。

河島:みなさんが思い描くテクノロジーを駆使した未来の医療・リハビリの姿は、BMI(ブレイン・マシン・インターフェイス:ヒトの脳とコンピュータをつなぐ技術)やロボットリハビリなどの先進技術かもしれません。我々の研究室では再生医療リハビリを主要テーマとしていますし、僕の本職は装具の研究開発ではなく新しいリハビリ医療技術の現場実装を目指すことです。ただし、高度な技術がなければリハビリが進歩しないかというと決してそうではなく、むしろ先進技術を駆使するという向きとは反対に、現状は本来使える技術や情報が溢れ、飽和している状態だと思います。「新しい技術を」と力まずとも、他の産業領域ですでに実現できている技術を適宜必要なところにあてがうだけで、障がい当事者への恩恵につながるようなものづくりや環境構築は充分に可能だと思っています。事実、今回のC-FREXは特殊なセンサーやモーター、製造技術を駆使したものではなく、すでにある装具にカーボン素材の特性や機構設計、デザインの要素を取り入れて、使いやすく洗練されたものにアッセンブルしたというだけのことですから。

高橋:再生医療が進化して脳から神経へ伝達することができたとしても、脚を動かすという感覚を忘れてしまっていたら歩けません。残された身体をいかに思い通りに動かせるようにしておくかということも重要だと思います。僕がC-FREXで歩いている時は、脳からの命令が脚にたとえ伝わっていないとしても、確実に“脚を動かしている”イメージをもって歩いています。装具というツールが身体と一体になり、自分の動きとして表現される、という感じですね。あと、歩きからは離れますが、車いすのことを言うと、通常の車いすのブレーキは、タイヤをレバーで押し付けるタイプがほとんどですが、WF01はディスクブレーキを使っており、これには驚きましたし、「これいいじゃん!」って興奮しました。タイヤにレバーを押し当てて車輪を止める方法よりも、ブレーキ機構そのもので止めるほうが「カチッ」っていう音もでないし見た目もスッキリするし、いいですね。ちょっとした改良かもしれませんが、実際に使う側にとってはありがたいものなのです。

たしかにディスクブレーキは昔から使われてきた技術で、決して珍しいものではない。旧態然とした車いすのイメージにとらわれず、既存の技術を転用するだけでも大きな改善につながる好例でもあるのだ。これまでも河島氏は、医療技術や義肢装具の進歩による恩恵を、より多くの障がい者が受けられることの重要性について言及してきた。絵に描いた餅ではなく、できることを着実に、実現可能な未来に一歩だけでも近づくこと。C-FREXは小児用モデルの開発や、脊髄再生医療後のリハビリツールへとつなげることも念頭に置いて既に計画しているというから納得である。普段使いの車いすとアクティビティとしての歩きをシームレスに繋ぐことを可能にしたC-FREXとRDS WF01のコラボレーション。「見ている人々にポジティブな印象を与えることができれば嬉しい」と語る河島氏と、ともにリハビリを続けてきた高橋氏の長年の歩みが今、披露される。

◎点火セレモニー・西東京市:7月14日(水)15:35~16:06

※当日はライブストリーミング配信予定。詳細は「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 東京都ポータルサイト」へ。

河島則天(かわしま・のりたか)

金沢大学大学院教育学研究科修了後、2000年より国立障害者リハビリテーションセンターを拠点として研究活動を開始。日本学術振興会海外特別研究員、特別研究員SPDとしてのトロントリハビリテーション研究所での活動を経て、帰国後は新しいリハビリテーション技術の開発に取り組む。計測自動制御学会学術奨励賞、バリアフリーシステム開発財団奨励賞のほか、学会での受賞多数。2014年よりC-FREXの開発に着手。重心動揺リアルタイムフィードバック装置BASYS、3指電動義手Finchの開発をはじめ、数々のリハビリテーション装置の開発を手掛ける。

高橋和廣(たかはし・かずひろ)

1978年生まれ、東京都出身。小学6年生からアイスホッケーのジュニアクラブに所属、高校在学時には3年連続インターハイに出場。大学3年の時、スノーボード中の事故で脊髄を損傷し下半身不随に。リハビリ退院後にパラアイスホッケーに出会う。以後、東京アイスバーンズに所属し、02年のソルトレーク大会から3大会連続で日本代表として出場、2010年バンクーバーパラリンピックでは中心選手としてパラリンピック団体競技として初の銀メダル獲得に貢献。代表から引退した現在も河島氏とともに歩行トレーニングを続ける。

関連記事を読む