株式会社ワントゥーテンが、2017年に発表した車いす型VRレーサー「CYBER WHEEL(サイバーウィル)」。同プロダクトは、誰もが実際にハンドリムを操作し、ハイスピードでサイバー世界を駆け抜ける体験を可能にしたが、それはパラスポーツ普及の一翼を担っただけでなく、新たなエンタテインメントの在り方を示した。そして東京2020まで1年を切ったいま、そのアップデート版「CYBER WHEEL X(サイバーウィル エックス)」が発表された。開発のキーマンは、ワントゥーテンの代表、澤邊芳明氏と、ほかでもないHERO X編集長であり株式会社RDS代表を務める杉原だ。二人が見据えた一年後、そしてその先のワクワクするような未来とは?

よりリアルの部分が補強されて

ノンフィクションに踏み出した

澤邊「CYBER WHEELを発表して、もう2年が経つわけだけど、今回のチャレンジで、(CYBER WHEEL Xとなって)明らかにすごい進化をしたよね」

杉原「自分が澤邊さんに、“(CYBER WHEELを)アップデートしましょうか?”とメールしたら、二つ返事で“やろう!”と返してくれたのを覚えていますよ。あれは1年ぐらい前ですよね」

澤邊「そうだね。CYBER WHEELは、バージョンアップをしていきたいという意識はもちろんあったけど、あくまでパラリンピックに興味を持ってもらうためであって、どこまでいってもバーチャルの世界を体感するものだったのが、今回のRDSさんとの取り組みで、リアルの部分が補強されたというか、より現実に近づくことができましたね。自分たちだけではできないことが、実現できたという実感があります」

満を持して発表されたCYBER WHEEL X。プロモーションビジュアルから伝わってくるのは、近未来都市の風景とそれに調和する真新しいプロダクトの姿。これは、新たなモビリティ? 単なるゲーム? それとも……?

杉原「お互いに持っているもの、持っていないものがはっきりしていて、棲み分けができていたので、ある意味、プロジェクトを進めるのはラクでしたね」

澤邊「(CYBER WHEEL)Ver.1は、SFの世界だったんですよ。どこまでいってもフィクション。でも今回はノンフィクションというか、そちらに一歩踏み出した感じはしますよね。このXから得られる未来像みたいなものから逆算して、いまどうあるべきか? そんな議論ができるようなプロダクトになっている。Ver.1は2100年の仮想世界で、こんな未来がきたらいいよね、というようなものだったけど、Xは、もっと様々なことを考えるきっかけになる予感があります。あと、RDSさんは、実際にモビリティを作っておられるので、そこからの発想というのは、綺麗ですよね。機能美がある」

杉原「そう言っていただけると、すごい嬉しいです(笑)。僕らは、逆にデジタルに関する技術はまったく持っていないので、僕らのモノづくりとワントゥーテンの(デジタル)技術が、うまく融合することで、いい方向にまとまったなと思っています」

負荷装置により対戦が可能になって

ゲーム性も格段に高まった

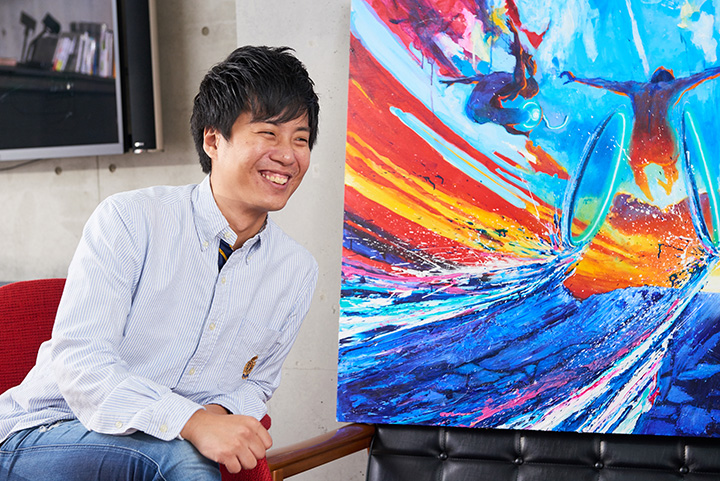

「RDSと互いの長所を活かすことで、予想をはるかに超えるクリエイティブができた」と語る澤邊氏。

澤邊「(RDSとワントゥーテンの棲み分けを)わかりやすく言えば、ハードウェアとソフトウェアということだよね。お互いのコンセプトも最初からブレずにあったから、結局揉めることもなかった(笑)」

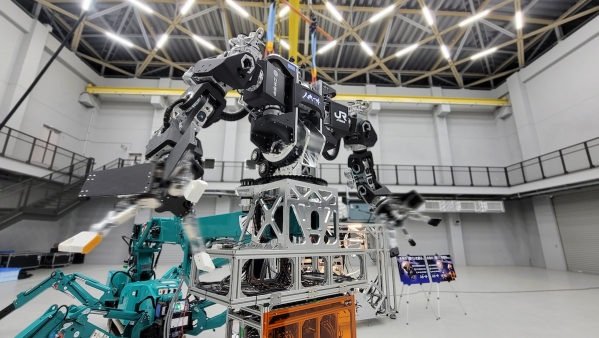

杉原「そうですね。今回、僕がとても信頼しているロボットやモビリティーの研究開発を行なっている千葉工業大学のfuRoの皆さんに協力をお願いし、負荷装置などの共同開発を行いました。構造のなかに負荷装置を付けたことで、ハンドリムを漕ぐときに、仮想空間が登り坂だったら負荷を重くしたり、逆に下り坂だったら負荷をなくしたり。そこは僕たちも澤邊さんも重視したポイントのひとつですよね」

澤邊「そう。でも実は、Ver.1の段階から負荷は付けたかったんですよ。ただ、我々だけではできなかった。それはVer.1に足りないものだと、お互いが感じていたってことだよね」

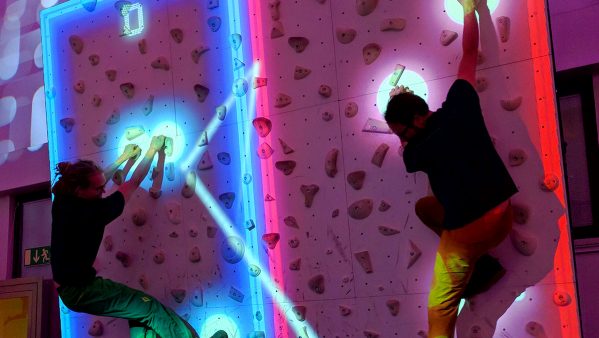

杉原「体験会で自分がCYBER WHEELを体験したときも、負荷はやはり必要だと感じましたね。いろんな理由がありますが、負荷装置でフィジカル的な違いを調整できれば、仮想空間のなかでイコールコンディションの対戦ができるようになる。例えば、子供と大人も一緒に楽しめる」

杉原がCYBER WHEEL Xを手がける上で自らに課したミッションの一つが、「ゲーム性を高める」ということ。その目標は、十分達成できたという。

澤邊「それが可能になれば没入感も高まるから、大切な要素だよね。Ver.1は、400mをまっすぐ進むだけだったから、体験としては浅かったと思う部分はあります。それで、リアリティを追求しようと考えると、やっぱり負荷がないと、体感したときに(VRで見たものと感覚が)ズレてくる。自分が仮想空間で見てる水平面と体感がしっかり連動しないと、酔ってしまうしね」

杉原「そういう負荷装置によってリアリティが増すことで、Xは、ゲーム性が高まっていますよね。単純にX自体で遊ぶことが楽しめれば、結果として、このゲームは、なんだかパラスポーツの競技に似ているな、というような逆の見方をするユーザーも出てくるはずです」

澤邊「確かにそれはあるね。2017年にVer.1が出た段階では、CYBER WHEEL自体の認知度は低かったし、体験会などで、まずは楽しんで乗ってもらうことがミッションだったけど、もう次の段階に来ているから。実際にVer.1を発表したときも、“対戦はできないんですか?”とか、“パラリンピアンと一緒に走れないんですか?”というような意見は、結構あったしね」

パラリンピアンたちにとって

リアルなシミュレーターになる

サイバー世界でリアルな負荷を感じながら、誰しも対戦ができる。CYBER WHEEL Xは、VRレーサーの新たな扉を開いた。

杉原「それらを踏まえてXは、例えるならプレステのゲーム機本体のようなものになったといえますよね。これからソフトウェアとしては、何パターンも想定ができますし、実際の構想もいろいろと出てきています。そのなかで、パラリンピアンのシミュレーターに使うというトレーニングモードも魅力的。ゴースト機能を使って設定をすれば、世界ランカーとバーチャル世界で競い合うことができるというのは、今回進化した点です。それを実際に選手たちもトレーニングに取り入れられるのは大きい。コンディションに合わせて負荷をかけることもできますから」

澤邊「そういう意味では、Ver.1はパラスポーツの魅力を伝えるための健常者向けだったのが、Xは、健常者のみならず、障がい者にも焦点を向けていくことができる。例えば、リハビリ施設にXがあれば、スペースを取らずにロードレースをすることもできるわけだから」

杉原「そうですよね。さらにXに関しては、ホイールのついたシート部分とフロント部分が分けられるようになっていて、ロードレースだけじゃなくて、将来的には、バスケやテニス、ラグビーなんかも体験できるような構造を見据えていますよね。まさにゲーム機の本体というか、ソフトウェアが変わればいろんなゲームが可能になるという」

澤邊「東京2020は、史上最もイノベーティブな大会にすると言われているけど、パラ分野に関しては、まだまだその実像が見えていない感じがしています。CYBER WHEEL Xのようなものを出していくことは、(世界に対して)大きなメッセージになるし、その役割を担うことになると思うよね」

杉原「確かにパラスポーツの理解度を深めましょう、ダイバーシティでみんな一緒だよ、というようなメッセージや哲学は重要なことだと思いますが、どうもそれが直接的すぎるところもあると僕は感じています。それとはちょっと違った形で、自分たちは、エンタテインメント、テクノロジー、デザインといった分野でメッセージを発信していくことが役割ですね」

澤邊「実際に“共生社会”と言った時点で、共生する側とされる側というふうに分けないと概念が成立しない。実はその時点で線引きをしているという見方もできるわけだよね。CYBER WHEEL Xは、そうではない完全にフラットな目線でプロダクトとして成立させている。それが一番重要なことなんだよね」

澤邊芳明(さわべ・よしあき)

1973年東京生まれ。京都工芸繊維大学卒業。1997年にワントゥーテンを創業。ロボットの言語エンジン開発やデジタルインスタレーションなどアートとテクノロジーを融合した数々の大型プロジェクトを手掛けている。2017年には、パラスポーツとテクノロジーを組み合わせたCYBER SPORTSプロジェクトを開始。車いす型VRレーサー「CYBER WHEEL(サイバーウィル)」、「CYBER BOCCIA(サイバーボッチャ)」を発表した。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 アドバイザー、東京オリンピック・パラリンピック入賞メダルデザイン審査員、日本財団パラリンピックサポートセンター顧問、リオデジャネイロパラリンピック 閉会式フラッグハンドオーバーセレモニー コンセプトアドバイザー等。

CYBER WHEEL X

http://rds-pr.com/