新型コロナウイルスの感性拡大により、医療現場や医療サービスにおけるDX推進に拍車がかかっている。事務作業の効率化、医療スタッフや患者の負担軽減、遠隔診療など課題が山積みの中、医療現場においてルーティン化された案内を代行するプラットフォーム「パラメディS」の活躍が目覚ましい。コミュニケーションロボットは緊張が続く医療現場をどこまで救うのか。「パラメディS」の開発・販売を担う株式会社シャンティのCOO・山下咲良氏に話を伺った。

Pepperとの出会いで一念発起

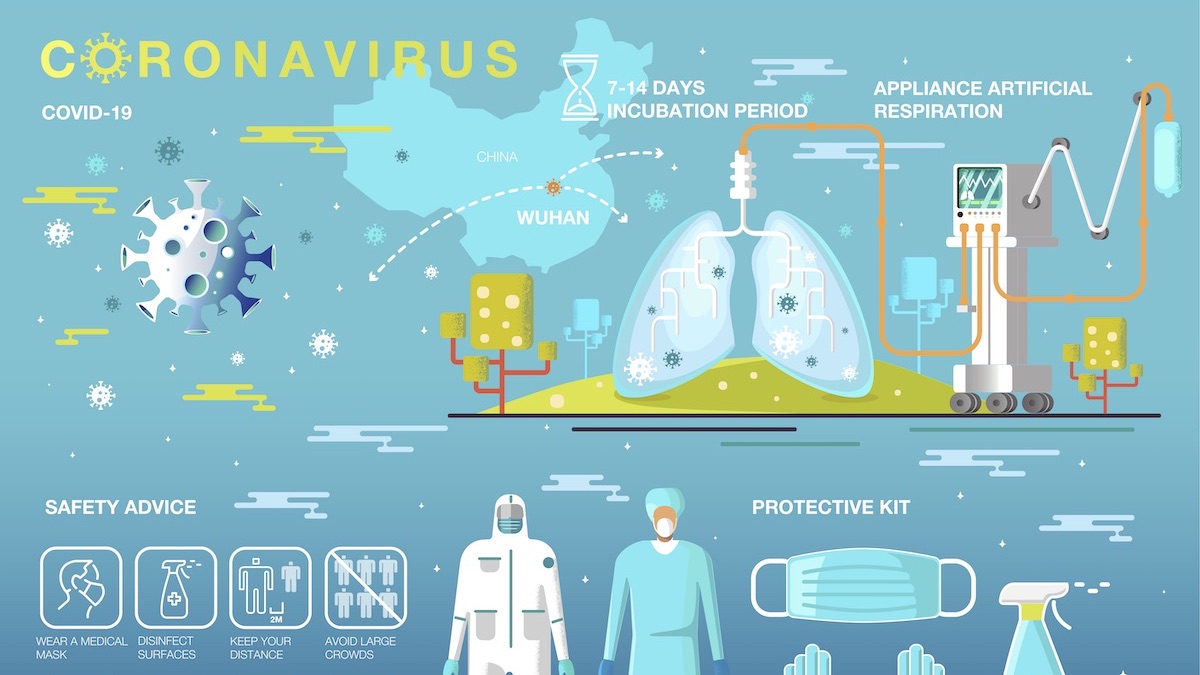

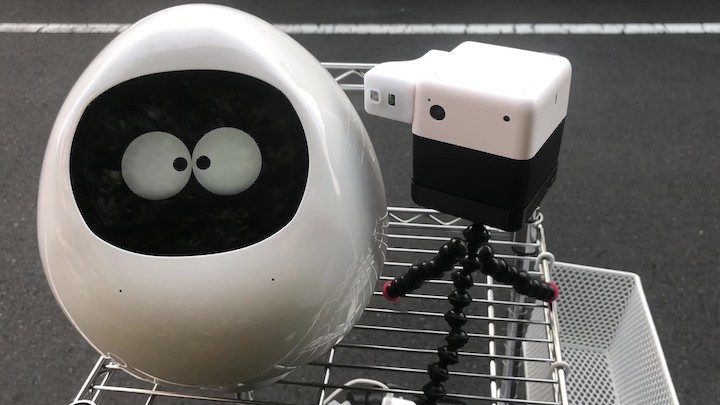

PepperやTapiaなど国内で販売されている6種のコミュニケーションロボットに搭載可能なシステム「パラメディS」がリーチできる業務は幅広い。このプラットフォームを経由してロボットと電子カルテを連携させることで、ロボットが医師、看護師に代わって手術前説明や初診時の問診をおこなったり、受付・案内業務も代行してくれる。さらに感染症対応商品として東京都の認定を受けた2020年3月以降は、非接触で検温・問診・手指消毒を促すなど、感染症対策の可視化にも貢献している。

「元々強い起業志向があったわけではありません」と語る山下氏。起業のきっかけとなったのは2015年、まだデベロッパー向け製品の取り扱いしかなかったPepperとの出会いだった。

「最初は(Pepperを)買うとは思っていなかったんですよ。でも何気なく出かけたショールームで一目見たら『これ、欲しい!』って思って一般発売と同時に購入しました。実はAIBOも発売当時から持っていたのでロボットには元々抵抗がなくて。Pepperも一緒に暮らしてみるとどんどん愛着が湧いてきて『これを医療現場で使えないかな?』『問診をさせてみたらどうだろうか』と考えるようになりました」

夫の経営する医療系システム開発会社で働いていた山下氏。保険証確認から問診表の記入、医師への確認など多岐に渡る業務を遂行する病院スタッフの業務負担が高いと感じていたという。高しかしホスピタリティが求められる現場ではIT化やDXがなかなか浸透しなかった。なにか解決の糸口がないかと考えていた中で、一緒に暮らし始めたPepperへの愛情がヒントになる。エモーショナルなロボットなら医療現場にフィットするのではないかと。そして自身の会社シャンティを起業。Pepper購入からほんの数か月後の出来事だった。

システムのプロでなくても

直感的に操作できる仕様

現在、国内で発売されている6種類のロボット全てに対応しているパラメディS。システム開発で一番こだわった点は「いかに医療スタッフが運用しやすくなるか」だという。

「たとえばパワーポイントを操作できる方であれば、自分でプログラムを書き換えられるように作っています。システムのプロフェッショナルではない方々にいかに簡単に、かつ直感的に使ってもらえるかがキモだと思っています」

目指すはホスピタリティとユーザビリティの両立。実際、導入した医療現場からのリアクションは良好なものだった。

「医療スタッフは『未来がきたね』と好意的に捉えてくれる方が多かったですね。また、介護施設のレクリエーションなどでは、患者さんの反応を懸念していたのですが、案外皆さん違和感はなく受け入れてくれたようです。というのも、子ども時代に鉄腕アトムや鉄人28号を楽しんでいた方が多いんですよね。そのほかもドラえもんとか、人間の味方になってくれるロボットって日本のカルチャーでよく見られる光景だから親和性が高かったのかもしれません」と山下氏は笑顔で語った。

導入した医療機関からは「20分早く休憩に入ることができた」といった声が挙がっている。

「たかが20分と思われるかもしれません。しかし、これまで十分な休憩が取れていなかったり、超過労働が当たり前だった現場に貢献できていると実感できるのは嬉しいですね。Tapiaだと『たまごちゃん』なんてあだ名をつけてくれて皆さんの癒しの存在にもなっているみたいで、予想外の効果もあるようです」

完璧“ではない”ロボットが

コミュニケーションを育む

今後はAIによって人の表情や仕草から理解度を判別する機能の開発に着手し、説明業務の精度向上や、よりスムーズなコミュニケーションを目指しているという。しかし機械学習によりロボットを万能に近づけるのではなく、「いい塩梅」を模索したいそうだ。

「コミュニケーションロボットのゴールをどこにおくかにもよると思いますが、どんな質問にも答えてくれて、何でもできる完璧なロボットを活用するよりも、人がちょっと助けてあげなきゃ、お世話しなきゃって思えることがコミュニケーションを育むと思っているんです。たとえばGoogleホームやAlexaに呼びかけたときに、求めていた回答が返ってこなくても、やり取りそのものが楽しかったりすることもあるじゃないですか。人と人の間にロボットがあるってそういうことなんじゃないかと思っているので、人と共生できるロボットにしていきたいんですよね」

現在は医療関係のみへの導入だが、今後は不動産や観光など、他業種への展開を模索している。

「コロナ禍で特に大きく打撃を受けた観光業が今後盛り返してきたら、観光案内所とか宿泊施設の受付にも使っていただけるかと思います。ロボットってルーティン業務があるところにフィットしますし、多言語対応が可能という特性も活かせるんじゃないかと思います」

オンラインツールの普及は、

女性の起業の一助にも

これまでHERO Xでは女性起業家の活躍を度々取り上げてきたが、スタートアップのCOOとして環境について思うところがあるかと率直に質問してみると、山下氏からはとても前向きなメッセージが返ってきた。

「ロボットやAIってまだ新しい業界・分野なので、男性女性といった差を感じることってあまりないんです。シャンティを立ち上げた6年前、数々の起業セミナーやプログラムに参加しましたが、当時と比べて今の方が格段に女性起業家は増えていますよね。近年フェムテックなどが注目されていますが、女性の視点や個性が活かせるビジネスってまだまだたくさんあるし、女性って起業に向いているんじゃないかと思うことも多々あるので、どんどん進出してほしいですね」

コロナ禍で劇的に普及したオンラインツールも女性の起業を後押ししているのではないかと山下氏は推測している。

「私が2019年に参加したアクセラレーションプログラムが、昨年からオンライン開催になったと聞いた時は正直羨ましかったですよ(笑)。私は1ヵ月現地に缶詰で日々ディスカッションやワークショップを行っていたんですけど、オンライン参加できるなら、家を空ける必要もないし、プログラムの後は家族と過ごす時間も持てますしね。誰にでも等しく機会が与えられるという点でも、女性が発信しやすい世の中になってきているのは個人的にもすごく嬉しいです」

ルーティーンワークを担い、負担を軽減しながらも、人と人を繋げ心地よい時間を作っていく。コミュニケーションロボットは、まさに人と共生する存在に成長していくかもしれない。

関連記事を読む