モビリティとしてのポテンシャルや、市場に与えるインパクト、後発のイノベーションに対する影響力などHERO Xではこれまで国内外問わず、ドローンにまつわる事例を数々紹介してきた。福岡に拠点を置くスタートアップ、トルビズオンが運営するsora:share(ソラシェア)は空を貸し借りするというこれまでに類を見ないプラットフォームだ。ビジネス立ち上げの背景や、狙いはどこにあるのか。代表取締役社長の増本衛氏に空を取り巻く現状について話を伺った。

ドローン事業者の

三大課題は技術・制度・倫理

「ドローン自体はすでに出回っていて、それらが社会課題を解決してくれるのはすでに大前提。実現したい世の中のために、ドローンが飛ぶ空をいかに整備するかを考える未来志向のビジネスなんです」と増本氏は切り出した。

ドローンビジネスの黎明期から様々なドローン事業に携わってきた増本氏。ドローン空撮を特徴とした映像制作からはじまり、中国のドローン大手・DJIの販売代理店、サンフランシスコのスタートアップと提携した測量や災害調査、そして2018年にはNEXCO西日本のドローン部隊内製化のコンサルティングを任される。

2016年熊本震災で、NEXCO西日本と高速道路の被害調査を行う。

災害時におけるドローンの有用性が証明されたことを機に、革新的なテクノロジーだと声高に叫ばれ、ドローン活用の機運が一気に高まった。今後は人が送信機で操縦するのではなく、LTEを使った完全自動飛行、さらに長距離飛行や有人飛行までも可能になり、ドローンが列をなして飛び交う未来予想図が描かれるようになっていた。

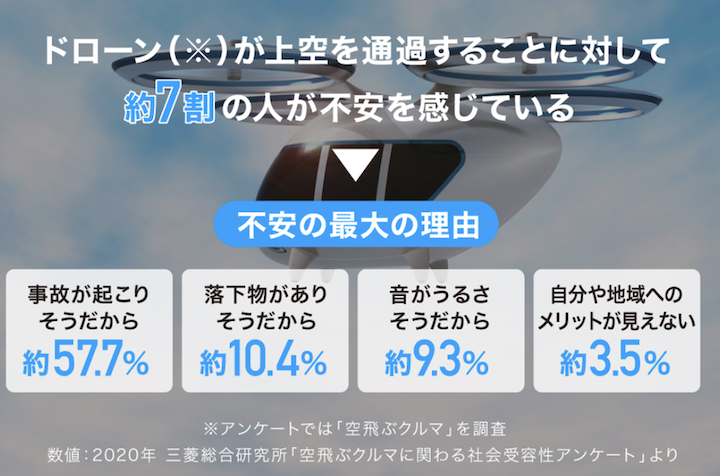

「とはいっても今日、ドローンが飛んでいる様子を日常的に目撃するかというと、しないですよね。ドローンの可能性を確信していましたし、思い描く未来を実現したいと考えていましたが、散々実証実験を行ってきた立場からも、ドローンが危険であることは否定できません。100~200グラム程度の小型機ならまだしも、数十キログラム以上の中・大型機になると命にかかわる事故が発生する可能性もあるので、上空を飛行することに不安を抱える人がいるのは当然のこと。それらのリスクを考えるとドローン事業者は飛ばしづらいのが実情です」

増本氏いわく、ドローン事業者にとっての三大課題は技術・制度・倫理だ。

墜落しないドローンを作ることは100%とまでいかなくとも、技術的には可能だろう。また国が利活用する目途がつけば制度も緩和される見込みもある。しかし一番ハードルが高いのが倫理的課題、つまり「社会受容性」の問題だ。現時点でドローンには義務保険がないため、万が一無保険で事故が発生したときはドローン操縦者自身が補償する必要がある。事故の大きさに比例して補償費用も高くなるが、支払能力がなければ、巻き込まれた側が補償を得られない可能性もある。そうなると上空を飛んでほしくない、と思うのが当然であろう。またどの高さまでかはグレーだが、土地の所有権は上空にも及ぶ。事故が起きたときに補償を受けられない可能性があるなかで、所有地上空の飛行に合意する所有者がいるだろうか。

「リスクを許容できないのであれば、地権者側に航路の決定権を持たせよう、メリットがないならインセンティブを付与しよう、保証がないのなら空路そのものに保険を掛けようと、課題意識から生まれたのが現在のビジネスモデルであるsora:shareです」

緯度、経度、高度で上空を一意に。

空にDXを起こす

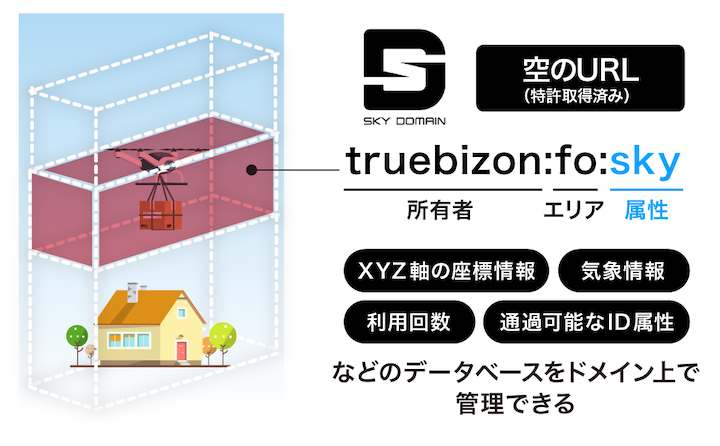

sora:shareの仕組みはこうだ。インターネットのドメインが数字の羅列(IPアドレス)を文字列(URL)にしているのと同様に、緯度、経度、高度で空間をひとかたまりとしてとらえ、空の住所「スカイドメイン®」を付与する。

土地所有者は上空をシステムに登録し、一般のドローンユーザーやドローンスクール、ドローン事業者などに貸し出す。一方、ユーザーはスカイドメインを入力するだけで簡単に航路を設定することができる。

すでにローンチ済のサービス「スカイマーケット」では飛行練習や空撮がメインだが、サービス化を目指す「スカイロード」は物流ビジネスとしての活用が期待されている。合意が取れた空域を繋げて「空の道」を作ることで、第三者上空の飛行を必要とするドローン利活用を促進すべく各自治体と連携し、実証実験を進めている。新聞配達、遠隔診療後に病院から薬を運ぶ、災害時に非常食を運ぶ…など、道ごとにテーマを設定し、網の目のように空の道を張り巡らせる「住み続けられる空のまちづくり」のためにドローンが機能している。ネクストステップとして取り組むのは「空の駅」の整備だと語る。

「ドローンは荷物を目的地であるポートに運び終わったら、すぐ出発地点に戻ってしまいます。無人であれば荷物を取られないようセキュリティの担保は必須ですし、充電装置や通信機能も必要になるでしょう。安全運航管理のためのデータやエンドユーザー向けの注文システムなど、すべてパッケージして空対応の『デジタル田園都市向けインフラ』としてソリューションパッケージを提供していく予定です」

電車やバス、タクシー、ライドシェアやカーシェアなどあらゆるモビリティをICTの活用によりクラウド化し、1つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念、MaaS(=Mobility as a Service)の空版、「SkyaaS(=Sky as a Service)」がsora:shareが最終的に目指す世界観だ。まさに空のDXと呼べるだろう。

しかし配送、見守り、点検、空中広告など、空の利活用が予想されるフィールドは幅広いものの、ドローンが1度に運べる重量はせいぜい数キロ。数十キロの荷重に耐えうるドローンは数千万円規模と非常に高額だ。コスト面からも物流ドローンがそう簡単に汎用化されることはないだろうという見解だが、防災用ルートとしての登録を先に進め、合わせて物流空路としての許可を申請している。

「災害が発生しそうな区域って大体は不便なところにありますよね。危険と思われる箇所をあらかじめスカイドメインに登録して点検や訓練を重ねていけば、実際の災害時には物流ルートとしても活用できます。ただドローンを飛ばすだけではない、周辺の住民の方々に安心してもらえるソリューションを提供することが重要だと考えています」

人とドローンが補完関係になれる社会を目指して

今年2022年は、航空法が一部改正されドローンの「有人地帯の第三者上空目視外飛行(レベル4)」が可能になる予定だ。機体認証制度や操縦ライセンスが導入され、政府目標としても都市部での利活用が掲げられている。しかし都市部や人口密度の高いエリアでドローンが行き交うということは墜落した場合の破壊力や影響範囲も甚大だ。ソラシェアも茨城県つくば市の住宅地で実証実験を行った実績があるが、どこに道を作るかはこれからより重要な議論に発展していくだろう。増本氏が大きな課題を前に今後をどのように捉えているのか尋ねてみた。

「ドローンが広く普及している中国などに比べると日本は国土も狭いですし、バイク便で十分という考えもあるかもしれません。しかし、これからの人口減と、いつまで続くか分からないコロナ禍を考慮すると、無人で非接触の配送ができるドローンは力を発揮するはずです。物流コストでもウェイトを占める人件費を削減することにも繋がります。もちろん、何もかもがドローンに取って変わるべきとは考えていません。社会受容されて初めて広がっていくものですから、周囲の方たちに理解、納得してもらった上で空路を拡大し、人とドローンが補完関係になっていくことが理想ですね」

大手企業がこぞってドローン物流に乗り出し、2022年が1つの契機となることは間違いなさそうだ。どこまでこの勢いが加速するのか、空を見上げることで確認できるかもしれない。

関連記事を読む