目次

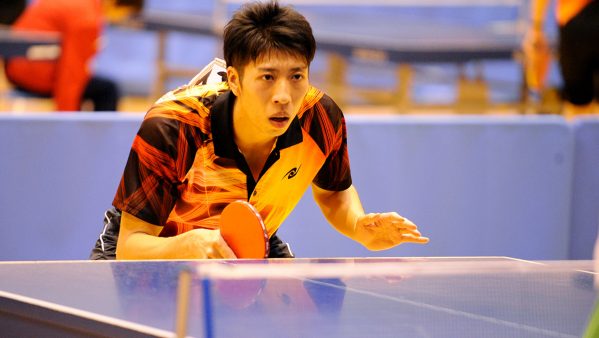

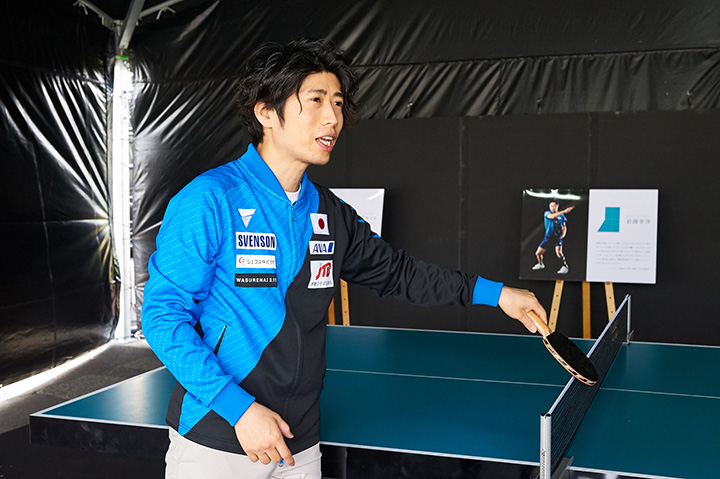

本メディアでは、今年3月に「パラ卓球を盛り上げて、世界へ!立石兄弟が挑む東京2020への道」と題した記事でパラ卓球を取り上げた。その際、紹介した PARA PINGPONG TABLE が、CHIMERA GAMES の HERO X ZONE に登場。松岡修造氏のモノマネでおなじみ、そしてパラ卓球アンバサダーとしても活動中の芸人こにわ氏と、この斬新な卓球台をプロデュースし、パラ卓球協会の広報を担当する立石 イオタ 良二氏に話を伺った。なお、立石兄弟については前述の記事をご参照いただきたい。

初のパラリンピック、

初の金メダルも1964年の東京だった!

―パラ卓球が始まったのはいつ頃なのでしょうか?

イオタ「戦争で負傷した兵士のリハビリの一環として、卓球は古くから障がい者の間で親しまれてきました。はっきりといつから始まったと明言することはできませんが、現在のパラ卓球の形になったのは、1964年の東京パラリンピックでした。障がい者スポーツの国際大会が、パラリンピックという名称で呼ばれるようになったのも、まさにこの時だったのです」

こにわ「パラリンピックで日本初のメダルは、当時の卓球がもたらしたものだったんですよね。そしていよいよ来年は東京2020ですから、これは運命的なものを感じますし、すごい巡り合わせですよね」

―こにわさんがパラ卓球のアンバサダーになった経緯とは?

こにわ「僕は元々、バスケットボールをやっていて、田臥勇太選手と同世代で、漫画の『スラムダンク』にも影響されました。約10年前から松岡さんのモノマネをして、テレビに出るようになったのですね。だから、松岡さんが出演しているテレビ番組を全部観るようにしていたのです。そうなると、テニスはもちろん、世界水泳、全英オープンゴルフ、オリンピックのキャスターもやっていたので、ほとんどのスポーツ種目を観ていたんですね。そうして、ほとんどの種目を網羅できるくらいスポーツに詳しくなっていったんです。当然、その中には卓球も含まれていて、伊藤美誠選手とも連絡を取り合うようになりました。そうこうしているうちに、共通の知り合いに “そんなにスポーツに詳しいなら、パラ卓球をやっているイオタ君に一度会ってみないか?” と言われて、お会いしたことがきっかけです」

イオタ「人もいない、お金もない、(競技に必要な)物もない。そうした状況で、こにわさんと出会ったのです。そのときは、具体的に何をしようということまで決められなかったのですが、その後、こにわさんがイベントで募金活動を始めてくれたんです」

こにわ「“みんなの一円がメダルへの一球に” というキャッチフレーズで、表彰台型の募金箱を後輩に作ってもらって、募金活動を行いました。当時、『灼熱の卓球娘』というアニメの仕事をしていたタイミングもあって、配給元のエイベックスさんにも協力していただきました。金額はそれほどではなかったのですが、イオタさんを通じて畠山さん(パラ卓球協会会長)に直接お渡しすることができたのです」

ポジティブアプローチで生まれた

全く新しい卓球台

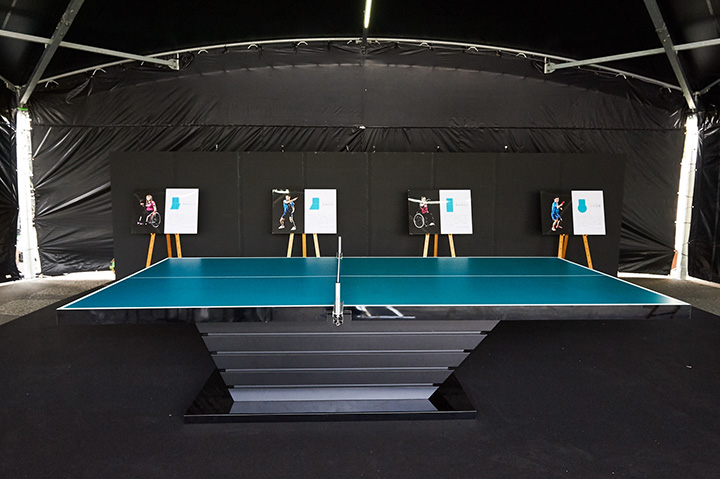

―こちらの PARA PINGPONG TABLE ですが、卓球台の左右の長さが違いますね。

イオタ「この卓球台が画期的なのは、パラ卓球選手がいなくても、彼らと同じ感覚を体験することができ、彼らの視覚を可視化した形状になっていることです。どうしてもパラスポーツへの関心は、家族や友達に障がい者がいるなど “関わる理由がある人” に限られてしまう。メディアの方がこうして取材に来て、パラ卓球を体験しても、それは “車いすに乗るという非現実” でしかありません。この卓球台で目指したのは、ネガティブなアプローチではなくポジティブなアプローチでした。重りをつけたり、動きを制限したり、ネガティブな要素で障がいを意識させるのではなく、健常者も自然に入り込んでプレーを楽しんでもらえるのです」

こにわ「実際にやってみるのが一番早いですね。実際にこうして(長い方の)卓球台を前にして立ってみると、ネットが遠く感じます。ネット際にボールを落とされたら、身体を伸ばしても、全然届かない!(笑)」

驚異的なプレーを見せた

エジプトのパラ卓球選手

イオタ「これだけ幅広い障がいをフォローできる競技は他にありません。例えば、片腕を欠損している方は、車いす競技はできませんよね。でも、卓球なら立位でも細かくクラス分けされているので、どんな障がいがある人でもプレーできる競技なのです」

こにわ「前回のパラリンピックで衝撃を受けたのは、エジプトのイブラヒーム・ハマドトゥ選手でしたね。彼は両腕がないのですが、ラケットを口に咥えてプレーするのです。サーブするときは、シューズを履いていない右足でトスをするのです」

イオタ「パワーとスピードはもちろん、卓球で大切なのはボールを回転させる技術が欠かせません。普通は手首でひねりを加えて回転させるのですが、この選手の場合は首のひねりで回転をかけるのです。普通の人がやったらムチ打ちになってしまいそうですが、常識では考えられないようなプレーをしているのです。その姿を見たとき、自然に涙が溢れてきてしまった。決して憐れんだ訳でもありません」

―イオタさんはプロの道を諦め、パラアスリートの兄をサポートしながら、日本代表のコーチとしてリオに飛んだわけですね。

イオタ「プロを諦めて家業を継ぐことを決めたときは、ショックのあまり2ヶ月くらい部屋に引きこもっていました。友だちの選手が活躍している姿を見ることすら苦痛でした。そうして悶々とした日々を送っていたのですが、やはりその時も自分を支えてくれたのは卓球でした。その後、兄のコーチをしながら、仕事で稼いだお金で、兄の海外遠征をバックアップしてきたのです。他の兄弟の学費も捻出しなければならず、貯金はいつもゼロでした。ある時、ITビジネスで成功して、億単位で稼いでいる友だちの高級車の助手席に乗せてもらったときは、本当に劣等感を感じましたし、惨めな気分になりました。でも、イブラヒーム選手のプレーを見て、もうそんなことはどうでも良くなったんです。劣等感なんかどこかへ吹き飛んでしまった。五体満足な身体がある自分なら、何だってできるはずだと。それからというものの、兄と一緒にこうして卓球と関わることができるのは、最高のことだと思えるようになったんですね。広報としての活動を通じて、この体験を多くの人に知ってもらいたい。多くのクリエイターに賛同してもらい、協力して実現した PARA PINGPONG TABLE は、そうした想いから生まれたものでもあるのです」

こにわ「僕がスポーツに詳しくなったきっかけは松岡さんの影響もありますが、小さい頃に親父と一緒に野球のテレビ中継を観ていたことが大きいかも知れません。というのも、当時の人気だった江川さんと掛布さんの解説を聞いていると、ピッチャーの配球術が次第に理解できるようになってきたからです。そこには、駆け引きがあり戦略がある。これはどんなスポーツでも一緒なのですが、フィジカルと技術に加えて、戦略がなければ勝てない。これはパラ卓球でも同じもことが言えるのです。例えば、車いすの茶田選手の場合、ラケットが届かないネット際に打たせないためのサーブを打ち、ラリーをしなくてはいけない。相手が返してくるコースを先読みしてプレーを組み立てるのです。この PARA PINGPONG TABLE を体験してみれば、茶田選手の驚くべき戦略が理解できる。だからこそ、この卓球台が特別なのです」

東京2020の全選手が

スーパースターになれると信じて

イオタ「どんなスポーツでも解説ができるくらい詳しいこにわさんに、そう言っていただけるのは本当にありがたいですね。パラ卓球の代表選手になるためには、日本大会はもちろん海外大会で勝利してポイントを貯めなければなりません。その渡航費も滞在費も全て自費です。だからスポンサーを見つけないといけないし、国からサポートを受けている海外選手に比べたら、かなりハードルが高いことは事実です。じゃあどうするのか?と、想像力を働かせながら色んなコミュニケーションを取ることが僕の仕事ですし、そのひとつの成果が PARA PINGPONG TABLE なのです」

こにわ「パラスポーツはもちろんですが、僕は日本のアスリートを全員スーパースターにするという気持ちを持って応援しています。NBA のレブロン・ジェームスや NFL のペイトン・マニングのようなスーパースターに、日本人は到底敵わない、スーパースターになんかなれないと諦めてしまったら、もうその先がない。でも、当の選手たちは超ポジティブなんですよ。だから応援する僕らが、その気にならなければ絶対に無理。日本のアスリートにはその可能性があるし、あらゆる想像力を駆使して全力でパラ卓球を盛り上げていきます」

HERO X ZONE を訪れた来場者の多くが、PARA PINGPONG TABLE を体験。最初はただの卓球台だと思ってプレーを始めたら、何かが違う…。「障がい者の方にとって卓球台が、こんなに広く感じられるとは驚きました」とコメント。

立石イオタ良二(たていし・いおた・りょうじ)

1985年、福岡県生まれ。創業大正10年となる博多・立石ガクブチ店の四代目。一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会 渉外広報担当。大学時代、全日本学生選手権大会団体銅メダル、ダブルス7位。全日本卓球選手権7位。現在は、コーチとして兄を支える。

こにわ

1982年、東京都生まれ。サンミュージック所属のお笑い芸人。松岡修造、石橋貴明、中山雅史、松木安太郎など、多くのモノマネのレパートリーをもち、数多くのテレビ番組に出演。スポーツ全般に精通し、2017年からパラ卓球のアンバサダーを務めている。