デザインストラテジスト。耳慣れないこの言葉を肩書きとしているのは大阪万博日本館基本構想のメンバーの一人、太刀川英輔氏だ。島根県の小さな島の出版社から発売となった著書『進化思考』は1万部を突破。「変異」と「適応」の往復が人々の思考を進化させていくという太刀川氏。これからの時代に必要なデザイン力について、HERO X編集長・杉原行里と語り合った。

創造性は特殊な能力ではない。

『進化思考』を広めるための教育活動

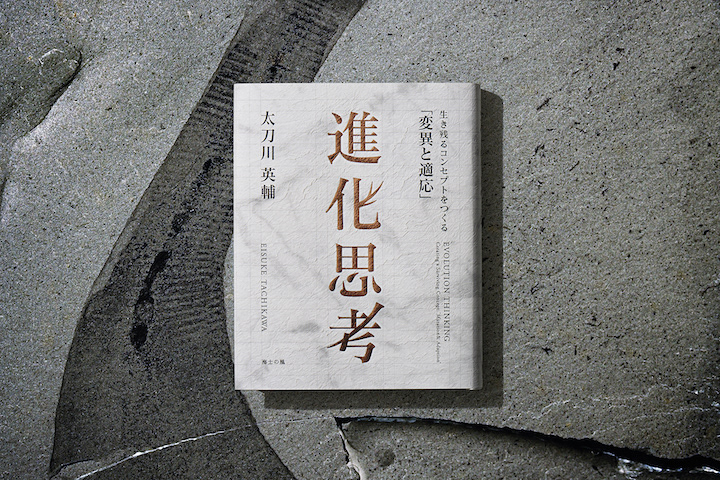

杉原:ここから少し太刀川さんの著書『進化思考』の話しをぜひしていきたいと思います。この本の優れたところは、紙が良い(笑)。まず本を読む前から、僕らの本を読む姿勢までデザインしているなと思ったんです。

太刀川:著者兼デザイナーとして、我ながらいいデザインだと思っています。なんかちょっと、そういうオーラを出し過ぎて、とっつきにくい本になってしまって、これ買うのハードル高いですよね。でも気に入ってます。この紙、読み心地も良いですよ。

杉原:この本を出された出版社を僕は知らなかったんですが、この出版社も面白いですね。

太刀川:誰も知らない出版社でしょうね。島根の海士町という隠岐諸島の町で、米子の先の境港という所から2~3時間フェリーに乗るとたどり着けるという辺境の地にある出版社です。

人口2200人ぐらいしかいない島ですが、教育や地方創生などの分野で画期的な取り組みを次々と打ち出しています。特に教育の分野での注目度が高く、僕も来週『教育魅力化』という授業をしに、現地の高校へ行く予定です。全寮制の学校で、生徒の何割かはこの学校に島留学として来るんです。学習塾を公設していて、偏差値も倍率もとても高くなっています。

その島のあり方に強く共感して、ここでの活動を選びました。

途上国、地方で見られる“蛙跳び現象”

太刀川:カンボジアでもプロジェクトをやっていて、カンボジアの大学の理事も務めているのですが、現地ではトゥクトゥクの運転手がスマホを使っていて、そのトゥクトゥクがEVで、太陽光発電してるんですよ。日本の都心より、よっぽど進んでいる。いわゆる蛙跳びと言われる現象(*1)が起きていますが、EVはガソリンより安いからとか、電気が通ってないから太陽光にならざるを得ないとか、そんな切実な理由からなんです。

(*1) 未整備な地域が、最先端技術の導入により一気に発展すること

僕らが目指している未来は、田舎と都会のどちらにあるのか。何もないということは、新しい仕組みを入れられるキラーパスが通るということなんです。

少数の人たちが辺境から変えていく。ある場所で、現地の人が目の前にある課題を突破したら、その課題を共有している人は全世界に何百万人もいるかもしれないですよね。そういう意味でいうと創造性教育っていうのは、僕はひとつの課題だと思っています。

創造性の話って、こんなにも世の中にとって本質的だし、僕らの生きる意味そのものにもすごく直結する。人の創造性って、とても大事なテーマなんです。にもかかわらず、創造性をトレーニングする方法が整備されてないから、多くの人が夢やぶれたバンドマンみたいに諦めてしまう。

それを変えたいというのが、『進化思考』の教育で取り組んでいることです。

杉原:たしかに教育の中で、「なぜ僕らは算数、国語、理科、社会に加えて、『創造』みたいなのはないのかな」と、著書を読んですごく思いました。

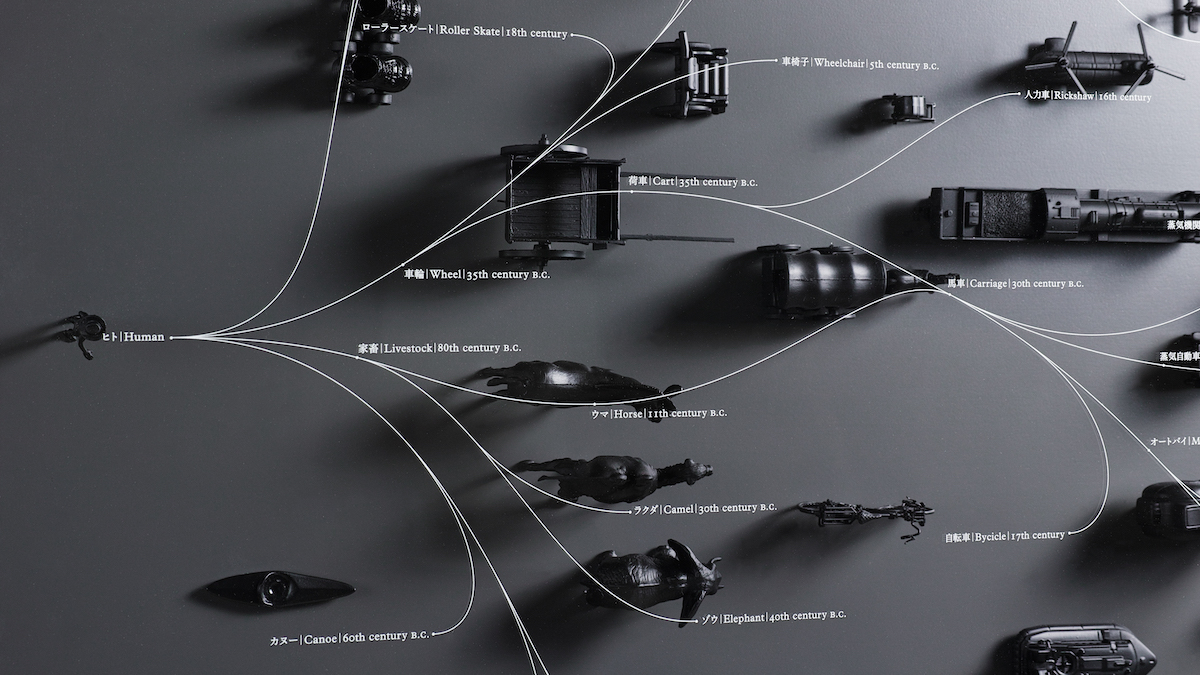

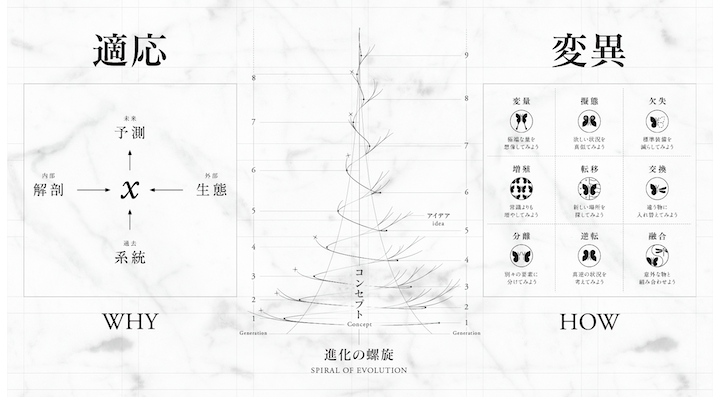

太刀川:著書のタイトルにあるように、進化思考は「変異と適応の往復」です。

「変異」して現状から逸脱していくためには、自分たちのバイアスを壊さなきゃいけない。その壊し方には、共通しているパターンがあるんです。自然界の進化や発明は、そこに至った人だけが持っている特殊な力によるものではなく、壊し方のパターンさえわかっていれば、誰にでもできるという考え方です。

それには物事の本質的な関係を理解することが大切で、人類史の中で科学者たちが懸命に取り組んできたんです。そういう方法を素直に学ぶべきであるというのが、「適応」ということです。つまり、「変異」と「適応」を往復すると勝手に進化しちゃうのが生物であり、実は我々の創造性であるっていうのが、おおまかな『進化思考』の概念ですね。

CDOというポジション

日本社会でも根付く?

杉原:今、海外では企業経営に関してもCDO(最高デザイン責任者)というポジションが広がってきています。今後、日本でもCDOは増えると思いますか?

太刀川:世界が先んじていて、日本が遅れて採用していくという流れで、増えざるを得ないんじゃないかな。いろんな会社でデザイナーがそのままCDOになるみたいなことは、世界中で増えていくとは思っています。

10年ほど前にサムソンの副社長で、元デザイナーという方と話したことがあって、「サムソンにデザイナー出身の役員は何人いますか」と聞いたら、20人はいると答えたんです。日本でもデザイナーだけれども企業自体のトランスフォーメーションにデザインの観点からすごく踏み込んでいる方はいます。

杉原:CDO に採用される、CDO になるべきデザイナーの側の力量も問われるかなと。デザイナー側のアップデートについてはどんな風に考えますか?

太刀川:デザイナーも経営言語を持たなきゃいけないでしょうね。進化思考で言うところの適応的な観察力というのは、絶対的に必要になるし、その自分達がいるフィールドがデザイン業界ではないのだということを、よく理解したほうがいいでしょう。言うまでもなく、「デザイン業界」なんていう世界はないので。

杉原:本当ですね。やめてほしいですよ、「デザイン業界」とか言うの。

太刀川:デザインという力は、それを用いてどういうふうに社会に影響を及ぼすことができる力なのかを踏まえて、相手先に言語化して伝えることが必要になります。その価値を理解し、それを実践する力も必要です。

優れたデザイナーなら、企画力や事業としてそのデザインの効能を語り切る力などは、暗黙的に持っている能力だといいますし、そういう観察力こそデザイナーが磨かなきゃいけないことなのですが、これまでの教育の中では一切出てきませんでした。その ミッシングピースは割と大きいと思います。

杉原:まさにそれです。カテゴライズされた分野でのスペシャリティだけをもってデザイナーと呼ばれることが多くて、やっぱり世界の CDOとはちょっと違うイメージかな。主観ですが、デザイナーは、膨大な知識を学びアップデートし続ける必要があると思っています。

太刀川:「デザイナー」という記号に憧れを持つのではなく、「デザイナーに何ができるからこれをやりたい」と思ってほしいしですね。あるいは、「今のデザイナーにはまだできてなさそうな、この分野を極めていきたいからデザイナーになる」というような、アンビシャスにデザインの領域を拡大してくれるデザイナーこそ、将来を考えるいい機会になると思います。そしてそれは、お医者さんでも、消防士でも同じ事が言える。

杉原:面白いね~。だって、消防士について10年後20年後の進化論をやるためには、今消防士はどういう仕事をしていて何をしているのかといった解剖から始まって、逆に言えば絶対領域はどこで、何が共通領域で他の職業があるか、これどうやってコンパイルしていくかとか、考えるとワクワクしてたまらない。

太刀川:「消防士になりたい」と思っていたけど、「将来の自動化技術による消化とか火事のディテクトは、AI の仕事だから、徹底的に世界から火事をなくすためには僕はプログラミングを学ばなきゃいけないことに気づきました」といった結論でもいいわけです。

杉原:最高! 「ロボットがいれば火の中に人間が入る必要はないので、ロボットが投げる消火剤としてもっと耐久性のあるものに改良したい」とかね。

太刀川:そう、それでいい。目的から入ると手段は自由になる。手段を目指しちゃうと、手段が名前になった職業名を目指しちゃうというのは、違うなと。

僕は未来を作るためには、子供が一番大事だと思っています。今後はこの進化思考をもっと広めていくための教育活動にも力を注いでいきます。

太刀川英輔(たちかわ・えいすけ)

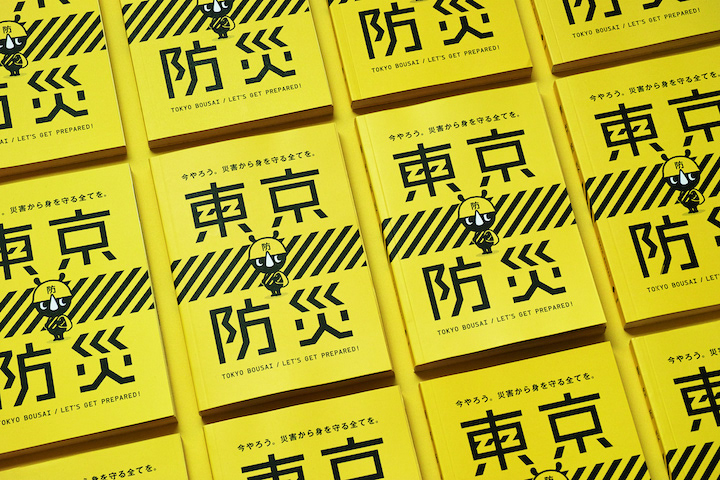

NOSIGNER代表。進化思考家、デザインストラテジスト、慶應義塾大学特別招聘准教授、キリロム工科大学理事。プロダクト、グラフィック、建築、空間、発明の領域を越境し、次世代エネルギー、地域活性化、伝統産業、科学コミュニケーション、SDGs等の数々のプロジェクトを成功に導くために総合的な戦略を描く。グッドデザイン賞金賞(日本)、アジアデザイン賞大賞(香港)他、100以上の国際賞を受賞。現在は世界のデザインアワードで審査員も務めている。

関連記事を読む