九州大学医学部の学生、飯塚 統(いいづか おさむ)さんらが立ち上げたメドメイン株式会社は医療ITのスタートアップ。同社が開発した病理画像診断ソフト「PidPort」(ピッドポート)は、アメリカ・シリコンバレーで行われたコンテスト「Live Sharks Tank」や、エストニアの「Latitude59 エストニアアワード」等で優勝。海外でも高い評価を得、タイのバンコクでもテスト運用の準備を進めているという。メドメイン社は医療ITのトップランナーとして、新たな構想も描きつつ、グローバル展開を目指している。

日本は医療ITのリーダーになり得るが・・・

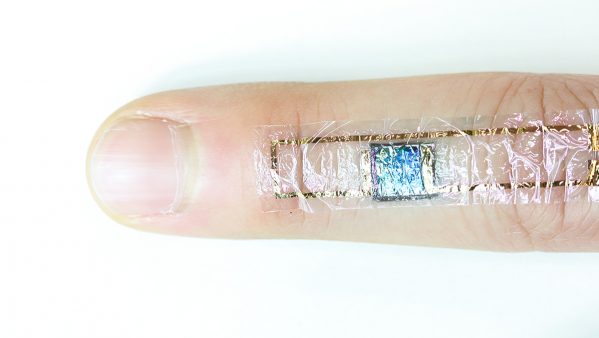

膨大なデータの蓄積があるからこそ可能となる画像診断について説明する岡本さん

日本の医療技術は非常に高く、日本は病理先進国でもあるという。AIの開発には過去の大量のデータが必要だが、「PidPort」の開発が実現したのは、連携する医療機関や病理医の協力により、相応量のデータが確保できたからこそ。しかし、事業開発責任者の岡本 良祐(おかもと りょうすけ)さんは、医療IT界における日本のポジションについて、希望と危機感の両方を抱いている。「今、日本は岐路に立たされている。医療ITのリーダーといえる国はまだない。日本には、質も良く保管状態も良い過去のデータが豊富に存在していて、そのデータを今、活用できれば、日本は医療ITのリーダーになれる。でも、そのためには法律の緩和など、大きな課題をクリアしなければならないんです」

「PidPort」は、今年中の製品化を目指しているが、日本だと審査に時間がかかるという難点も。すでにタイをはじめとする東南アジアでの展開の準備も進めており、将来的には世界各国への提供を目指している。

2018年11月、アメリカ、シリコンバレーで開催されたTVのピッチイベントで見事優勝。写真は前日の「Asian Night」でプレゼンを行う飯塚 統社長 (画像提供:メドメイン)

余裕のない医療現場の環境をAIで変えたい

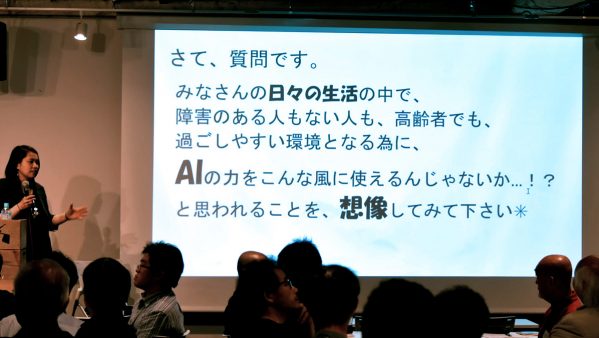

PidPortの製品化に取り組みつつ、メドメイン社は、「医療現場で使ってもらいやすいツールを開発したい」と、新たな構想も描いている。海外ではすでに医療界のプラットフォームを持っている地域もあるそうだ。メドメイン社では、病理医だけでなく、どんな医師でも使える包括的なプラットフォームを作り、遠隔地とのやりとりやオンライン上でのディスカッションを可能にしたいという。さらにAIを交えて、AIから意見をもらうというシステムを構築していきたいとのこと。実現すると、離島やへき地で診療にあたっている医師の支援ツールとして、また開発途上国の支援ツールとしても、大きな効果が期待できそうだ。さらに、都会でもよくある“たらい回し”も、「ウチではわかりません」ではなく「システムに問い合わせてみますね」という対応により、改善されるのではと展望している。

「今、医療現場には余裕がないんです。AIを活用すれば、カルテの記載など、医師が抱えている事務作業等が大幅に簡略化され、医師にも余裕が生まれます。そうすると患者さんの『一度も顔を見てもらえなかった』といった不満も消え、患者さんの満足度が上がる。結果として治療の効果が上がることにもつながると思うんです。まずは医師が働きやすい環境を作り、医療の質の向上や、医療費の削減にもアプローチしていきたいと考えています」

2018年12月、ヘルシンキにて。世界130ヵ国以上からスタートアップや投資家などが参加するフィンランド発祥のスタートアップイベント「SLUSH」に、“Startup Team FUKUOKA”の1チームとして参加(画像提供:メドメイン)

「私たちは、世界の医療を変えたい。物理的要因や、社会的地位、そして国を超えて、医療に最適な環境を作りたいんです。ITのテクノロジーを使って、すべての人が望む治療を受けられる、そしてすべての医師が望む医療を提供できる、そんな環境を作りたい。」(岡本さん)

画期的なAIソフトで、一躍、医療ITのトップランナーに躍り出たメドメイン社。患者と医療者の間にある壁を消し去り、患者自身がどういう治療を受けてどういう生き方をしたいのか、「患者の希望ありきの医療」を理想に掲げる。「新しい医療のあり方を提案したい」と勢いづく同社の走りっぷりに注目したい。

メドメイン株式会社HP https://medmain.net/