国内カップルの5.5組に1組が悩むと言われる不妊。最近では不妊治療における保険適用の話が話題になったところだが、ゲノム解析の力を使って不妊症解決の糸口を見つけようとする動きが日本でもはじまった。その船頭を務めるのがVarinos株式会社 代表取締役・桜庭喜行氏だ。「腸内環境」や、「腸内フローラ」という言葉はだいぶ耳慣れたものとなったが、これと同様に、子宮内の菌のバランスが、女性の健康に大きく関わることが分かってきたと言う。不妊治療の最前線で活用が期待される子宮内フローラの検査、いったいどのようなものなのか。編集長・杉原行里が話しを伺う。

ゲノム解析で見えてきた

子宮の内側の秘密

杉原:今日はよろしくお願いします。ここ数年、日本でも不妊治療の話題をよく耳にするようになりました。不妊に悩むカップルは多いというのですが、桜庭さんのところでは、そんな不妊治療に役立つ検査をされていると伺いました。

桜庭:妊活している多くの方の間では、不妊の原因が様々あるということはよく知られるようになってきました。今の不妊治療では、何が原因なのかについては検査をしながら、当てはまる説を取り除いていく、消去法の方法が一般的です。受精胚が大事だということは分かっていたのですが、受け入れる側の子宮については、解明されていない部分がありました。なんとなく、子宮にファクターがありそうだけれども、調べるための検査がなかったのです。

杉原:今まで探りたかったけれども探れなかったところだった。僕も桜庭さんも男で、子宮を持っていないのですが、桜庭さんがこの事業をはじめるきっかけはなんだったのですか?

桜庭:我々の事業は、不妊治療としてフォーカスされていますが、もともとは、ゲノム医療をどう利用していくかを考えて立ち上がった会社です。ゲノム医療分野について、海外ではすでにいろいろな会社があるのですが、日本にはまだないんです。ネット検索しても、本当に出てこない。前職でイルミナという会社にいたのですが、ここはゲノムの技術を作っている会社でした。技術を応用していく会社は、それを使って検査をしたり、いろいろとやるわけですが、イルミナとしての売り先が日本にはなかったのです。これが起業のきっかけになりました。日本だけ置いて行かれるというのが悔しかったんです。

杉原:なるほど。日本の場合、人々のゲノムに対する考えや認識がまだ薄くて、受け入れ具合も海外と比べると遙かに遅いと思うのです。例えば、アメリカの場合、ゲノム解析は自分のルーツを知るというような、エンターテイメント的な要素で広まった部分はあるものの、とにかく、多くの方がゲノム解析をされています。僕自身は、ゲノム解析に興味があったので、数年前からやっているのですが、やはり日本はゲノムに対しての認知度が低いのは、エンタメ化が薄いからなのでしょうか。

桜庭:今杉原さんがおっしゃっているのは一般の方向けの遺伝子検査のお話だと思うのですが、それに関してはやはり、その通りだと思います。一方で、私たちが手がけている医療機関向けのものはまた違う側面がありました。やるためのプレイヤーがいないという悩みがあったんです。血液検査など、検査会社は日本にもあるのですが、ゲノムについてはいませんでした。海外では様々な企業が立ち上がっているのにです。

杉原:これだけゲノム技術の応用が遅れているのには、日本の保険医療制度も関わっているのではと思うのですが。

桜庭:それもあります。日本の皆保険医療制度は広く皆さんが使える制度としては、非常に良い制度なのですが、それが故に柔軟性がないというのも確かで、その弊害が、新しい技術を保険制度に乗せるまでに時間がかかるということかと。海外だと、出てきた技術をパッと医療に使えるようになるのですが、日本だと実際に現場で使えるまでに2、3年かかってしまう。ゲノム医療は、制度との狭間で苦しんでいるという状況です。

杉原:なるほど。しかし、ゲノム医療はやって悪いことは何もなさそうな気がするのですがね。

桜庭:おっしゃる通りです。

杉原:そんな中で、桜庭さんはゲノムという大きな枠組みの中から、子宮内フローラという、一般の人たちにとって、かゆいけれども届かなかったというところにフォーカスしてはじめられた。

桜庭:そうですね。産婦人科の先生方と話している中で、卵の方を調べる検査は海外でも沢山事例があったのですが、それだけでは妊娠率を高めることはできないという実感を持たれていると感じました。卵だけでなく、着床する側の研究も必要だということは、どの先生方も思われていました。2016年に海外で子宮内環境と妊娠の関連性についての論文が出まして、それを携えて先生方のところを回ったところ、「これはそうだよね」と、異口同音にして言われました。そこで、子宮内環境の検査ができるとしたら、お使いになりますかと聞いたところ、皆さん「やる」と言ってくれたのです。会社を一緒に立ち上げた長井陽子(取締役CTO)は、前職から仕事をしてきた仲間ですが、彼女はすでに、この検査を開発するだけの技術を持っていましたし、私も知識として持っていましたので、それではということで、子宮内環境を検査するためのゲノム解析に乗りだしました。

毎月400件の依頼がくる

子宮内ゲノム解析

杉原:課題と売り先を見つけた状態からスタートするというのは素晴らしいですね。

桜庭:マッチングはありましたね。

杉原:現在、どのくらいの検査を行われているのでしょうか。

桜庭:月間400くらいの検査を請け負っていて、延べでいうと1万2000件くらいはやっていると思います。

杉原:自分が利用したいと思ったら、病院に行って検査を受けるのでしょうか。

桜庭:はい、今はそうです。検査を導入している病院に行っていただき、ドクターが必要な検体を採って、私たちのラボに送ってくれるという流れです。私たちからドクターの方にフィードバックをするので、利用者は病院で結果を受け取ることになります。もっと気軽に検査をしていただけるように、今、自宅でできる検査キットの開発をしているところです。

杉原:だいたいどのくらいの期間でフィードバックはくるのでしょうか。

桜庭:2週間ほどです。

杉原:フィードバックがくるまで、すごくドキドキしそうですね。

桜庭:子宮内フローラについては、数値が良くなかったとしても、改善も簡単にできますから、気軽に受けていただければと思います。

不妊や早産 子宮頸がんの

予防にも繋がる子宮内フローラ

杉原:改善の仕方はどのようなものがあるのですか?御社で独自のメソッドがあるのでしょうか。

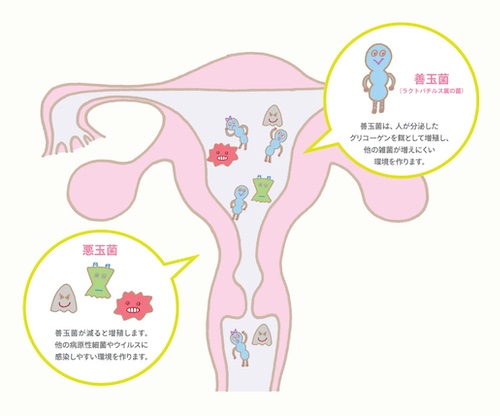

桜庭:先生方とも相談しながら改善方法を考えているのですが、健康な方の子宮には、ラクトバチルスという菌がほぼ100%の割合でいることが分かっているんです。実は、このラクトバチルスという菌は、子宮や腟の酸性の環境を作ってくれています。酸性の環境を作ることで、悪い菌がここにいられないようにしてくれているんです。女性の中にはこのラクトバチルスが少なくなっている人がいるのですが、調べてみると特に、不妊治療をしている方にこの傾向が出ていると。ラクトバチルスが少ないことで、他の悪い菌が生存しやすくなっている。それが、不妊となんらかの関係があるのではと言われるようになってきました。ラクトバチルスの量は、サプリメントなどを摂取することで、改善できます。

杉原:これは今まで知られていなかったのでしょうか。

桜庭:そうですね。これまでは、子宮の中は無菌、つまり、菌が居ないと言われていました。培養レベルでは検出されない菌のため、産婦人科の先生方でもいまだにそう思われている方もいます。しかし、遺伝子検査の発達で、子宮にも菌がいることが分かってきたのです。そして、いるだけでなく、バランスが大事だというのがここ数年で明らかになりました。

杉原:まだ知らないドクターもいるというのは驚きですが、触診からレントゲン、レントゲンからCT、MRIと発展してきたものに似ていますね。

桜庭:そうですね。技術の向上で分かることが増えてきて、分かったことを元に治療するという段階に今きているなと。

杉原:現状は保険適用外ですか。

桜庭:そうなんです。不妊治療はまだそのほとんどが適用外です。

杉原:今後、この子宮内フローラ検査は不妊治療だけでなく、女性の健康全般に役立てられる可能性はあるのでしょうか?

桜庭:あります。実は、今すでにいろいろな先生方からお声かけをいただいておりまして、例えば、産科でも、早産との関わりについて調べてみると、繰り返し切迫早産をされている方の場合、ウレアプラズマという菌が関係しているのではということが分かってきました。

他にも、月経の周期の乱れも菌環境の影響が考えられます。また、子宮内環境が整えられているかどうかによって、子宮頸がんの原因となっているHPVの感染率が変わることも分かってきました。今後、がんの予防という意味で、子宮内フローラを整えましょうという動きになっていけばいいなと思っています。

杉原:それは素晴らしいですね。子宮内のゲノム解析は、女性の健康診断の新しいプラットフォームとなるかもしれませんよね。今日はありがとうございました。

桜庭喜行 (さくらば・よしゆき)

Varinos株式会社 (バリノス株式会社)代表取締役。

1972年生まれ。埼玉大学大学院修了。博士(理学)。理化学研究所ゲノム科学総合研究センター、米国セントジュード小児病院等にてゲノム関連の基礎研究に従事したのち、GeneTech株式会社、イルミナ株式会社を経て、2017年にVarinos株式会社を設立。

関連記事を読む