世界最高峰のデザインアワード「Aʼ Design Award & Competition」にて、RDS がアワード最高評価のプラチナを獲得。 車いすの概念を変えるモビリティー「WF01」が国際舞台で最優秀賞 出展全プロダクトが入賞(WF01:プラチナ、WF01TR:ゴールド、SS01:ブロンズ)

当メディアの編集長「杉原」が代表を務める株式会社 RDS(東京都渋谷区 代表:杉原行里 /スギハラアンリ 以下、RDS)は、毎年イタリ アで開催される世界最高峰の国際デザインコンペティション「Aʼ Design Award & Competition 2020」において、「RDS WF01」「RDS WF01TR」「RDS SS01」のエントリー全プロダクトが 入賞。「RDS WF01」はカテゴリー最優秀賞となるプラチナを獲得。

Aʼ Design Award & Competition (http://www.competition.adesignaward.com/)

■Aʼ Design Award & Competition について

Aʼ Design Award & Competition は、最高のデザイン、デザインコンセプト、製品、サービスを 選ぶ世界最大級のデザインコンペティションです。約 100 か国のデザイナーが参加しており、 50 を超える言語で応募を呼びかけています。ビジョンは、優れたデザイン、デザイナー、デザ イン関連企業を紹介、宣伝、支持することでそのデザインに携わった方々の将来の展望を広げる こと。デザインのクオリティと完成度の高さを表すバロメーターとして、世界的に認められてい ます。コンペに参加したすべての作品は、国際的にも著名な学者、有名なジャーナリスト、デザ イナー、経営者たちが審査。賞には、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、アイアンと 5 つのランクがあり各カテゴリーの優れた作品に贈られます。

■RDS 代表 杉原行里コメント

国際的なコンペティション「A’Design Award and Competition」において、評価を頂いたことを 大変嬉しく思いますし、光栄に思います。今回の受賞は、プロジェクトに関わる全てのメンバー にとって名誉なことです。一方で、世に送り出した以上、私たちには責任があると思います。 RDS がデザインしているものは、プロダクトを通して生み出される選択肢豊かな未来です。今 回の受賞も、RDS が描く未来、実現したい社会を評価して頂いたものだと思っています。この コンペティションの目的が、“人類に利益をもたらす、より優れた商品、サービスを生み出す”と いうことであるように、私たちのゴールは、これをコンセプトモデルで終わらせるのではなく、 社会に落とし込み、ボーダレスな未来を実現していくことにあります。その為のプロジェクトは 既に動き出していますので、多くの人をワクワクさせられるものにしていきたいと思います。

■入選作品

【RDS WF01】

カテゴリー:Differently Abled and Seniors’ Assistance Design Category (難病者と高齢者の支援設計カテゴリー)

ランク :プラチナ / PLATIUM Award

WF01 は、高性能で高度にカスタマイズ可能な車いすです。スーパーカーのように“いつか乗って みたい”と思う憧れの存在を目指し、従来の車いすとは大きくスタイリングが異なります。 また、車いすという概念を超えて、新しいカテゴリーのモビリティを構築することを目的として います。ハンディキャップのある人だけでなく、誰もが乗りたいモビリティを車いすが実現する ことで、市場を拡大し、ボーダーレスな世界を提供できるとデザインチームは考えています。

【RDS WF01TR】

カテゴリー:Vehicle, Mobility and Transportation Design Category(車両、モビリティ、交通機関のデザインカテゴリー)

ランク :ゴールド / GOLD Award

WF01TR は、アスリート自身の能力を最大限に引き出し、競技パフォーマンスを向上させるため に設計および開発された車いすレーサー。短い距離のレースにフォーカスを当てたデザインは、 超軽量、高剛性、高加速であり、コーナリング時のボディホールドと安定性を向上させます。 座面や背もたれの位置は、シーティングポジションの最適解を導き出すシミュレーターSS01 に よって導き出され、製造は、マシンの動きや走行中のフォーム、力の分散バランスなど「感覚を 数値化」した力学データをもとにオーダメイドで開発されます。

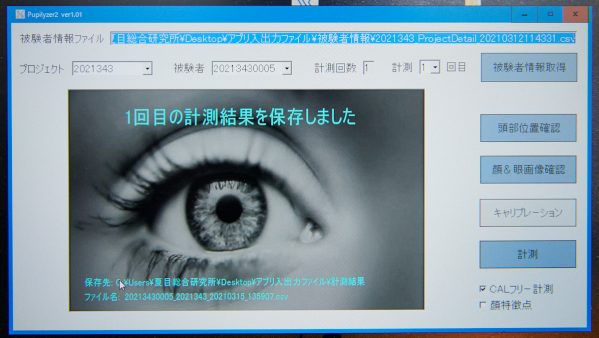

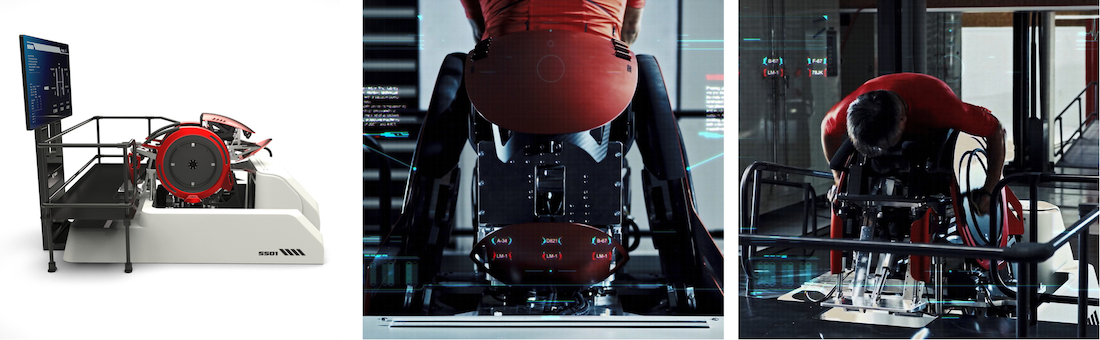

【RDS SS01】

カテゴリー:Robotics, Automaton and Automation Design Category (ロボット工学、オートマトンおよびオートメーション設計カテゴリー)

ランク :ブロンズ / BRONZE Award

SS01 は、人の(特に車いすを使用する人)最適なシーティングポジションを導き出すために設 計および開発された測定システムです。2017 年からスタートしたパラリンピックのレース用車 いすの開発をきっかけに座面の位置が人の能力に大きな影響を与えるということを理解出来まし た。これまで感覚でコミュニケーションされていた要素を数値化することで、パフォーマンスが 劇的に向上。その後、ロボット工学のスペシャリスト千葉工業大学・未来ロボット技術研究セン ター「fuRo」の協力をへて、アスリートだけでなく、多くの方にご利用いただけるシステムを設 計しました。

■株式会社RDSについて

RDSは、「今日の理想を、未来の普通に。」をコンセプトに、新しいモノ作りのカタチを世界に発 信する研究開発型の企業です。これまでモータースポーツ、医療・福祉、最先端ロボットの開発な ど、多数の製品開発に携わってきました。冬季ソチ、平昌では、パラアスリートへ技術提供で計7個 のメダル獲得に貢献し、2017年からは、58歳でメダル獲得を目指す車いす陸上の伊藤智也選手をテ ストドライバーに迎え、車いすレーサーを開発。また、2019年からは、F1チームのスクーデリア・ アルファタウリ・ホンダ(当時 トロロッソ・ホンダ)とパートナーシップを締結するなど、F1やパ ラスポーツなど、最高峰の舞台で生み出される先端技術を日常に落とし込み、ボーダレスな未来を実 現していくことを目指しています。