タニタといえば、今や日本一有名な社員食堂を持つ会社として広く知られているが、体組成計・体脂肪計の国内トップシェアを誇る健康計測機器のリーディングカンパニーだ。常に業界の先駆けとなる商品を世に送り出してきたタニタが、新たなコンセプトで挑んだのは“履物を脱がずにはかれる”体組成計。靴や靴下などを脱がずに手軽に計測できることを目的に企画・開発された本商品は、想像を大きく超えて多くの人々に歓びをもたらしている。

“足ではかる”が当たり前だった

体組成計の概念を覆す

タニタより発売された業務用の両手間計測体組成計「DC-13」は、靴を脱がずにはかれるという新発想が話題を呼び、2018年に登場してから受注を伸ばし続けている。健康計測機器の分野で「世界初」「日本初」を次々と生み出しているタニタ。そのものづくりは、実に興味深いところだ。本商品の企画・開発に携わる粂原謙治さんと深山知子さんにお話を伺った。

「体組成計はからだに微弱な電流を流し、その通りにくさ、つまり電気抵抗値を測定することで、脂肪や筋肉などの組成分の値を算出しています。原理自体は従来の裸足ではかるものと同じですが、本商品は手のみから電流を流し、からだの電気抵抗値を測定します。体重計と一体になった両手間計測体組成計の商品化は国内で初めてです」(粂原)

体重計から体脂肪計、そして体組成計へ。さらに部位別の計測から筋肉の質の評価まで、タニタの進化は止まるところを知らない。これまでに膨大な数の健康計測機器を生み出してきたわけだが、ここにきて足ではなく手ではかることに着目したきっかけは何だったのだろうか。

「弊社は展示会に出展する機会が多いのですが、製品を試していただく際に、履物を脱ぐ煩わしさから計測してもらえないケースがありました。特に女性の方だとストッキングまで脱がなくてはならず、計測のハードルはかなり高いものだと感じました。健康意識を高める第一歩は、自身のからだの現状を把握することです。靴のまま気軽に、そして正確に計測できる体組成計を作れないかと考え、手から電流を流して計測する方式を採用することになりました」(深山)

計測結果が安定しづらい両手間計測を技術力でカバー

これまでにない革新的なものを生み出すことは、決して平坦な道のりではない。創造のはじまりは煌めくような閃きであったとしても、単調な骨折り仕事を何度も繰り返し長期間続けたからこそ、「国内初」という大事を成すことができるのだ。

「設計の立場からいうと、足ではかるのを手に変えたぐらいだろうという軽い気持ちが最初はあったのですが、実際に手ではかろうとすると意外と難しい点がありました。足は立位保持ができれば比較的正しい計測姿勢がとれるのですが、手は動きやすく、なかなかタニタが推奨する自然な計測姿勢へと導けない。計測姿勢による誤差を抑えるために、商品の形状をどうするかが大きな課題となりました」(粂原)

タニタが運営するフィットネスクラブに試作品を設置し、幾度となく検証を重ねた結果、収納時のグリップの角度やホルダーの高さを変えることで自然な計測姿勢をとれるよう工夫を凝らしたという。

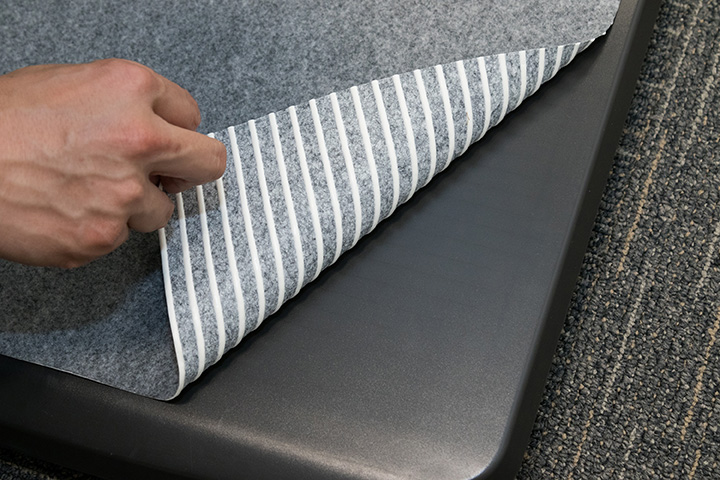

「実際に試してもらうなかで左右の取り間違えも多いことがわかり、視覚的な判別ができるように右と左のグリップで色を変えました。また靴のまま乗るので、マットの生地や素材も滑りにくく汚れにくいものを吟味して選びました。汚れても剥がして交換できるようにしたのもポイントです」(粂原)

両手間計測を採用するにあたり、計測のアルゴリズムを改善した深山さん。技術面での苦労はいかなるものだったのか。

「手から電流を流して計測する方式は、タニタにとって初めてに近いことでした。新たなアルゴリズムによる回帰式を作るために、電気抵抗値を最初から確認し直さなければならず、その計算はとても大変でした。そのあとも数値を安定させるために何度も実験を重ね、算出値を含めた相談を設計担当としながら商品を完成させました」(深山)

フィールドは世界。今より多くの人々がはかれるものを

企画からおよそ1年で商品化。そのスピード感は、これまでに培ってきた知見がタニタにあったからこそ。本商品は計測する際の手間や時間を大幅に減らすことに成功したわけだが、障がいのあるトップアスリートたちにも希望の光を灯した。

「開発中に知ったのですが、足に何らかの障がいがあり立位保持ができない方は、これまで体組成をはかることができなかったそうです。本商品は座った状態で体組成をはかることもできるので、これまで身体上の理由で体組成をはかることが難しかった方にも、計測の機会を提供できるようになりました」(深山)

アスリートが利用するトレーニング施設への導入も増えているなか、障がいのあるなしに関係なくはかれる体組成計の存在価値は大きい。

「パラスポーツ関連の方とお話しすると、これまでは健常者と障がい者が同じ運動施設にいる場合、体組成の話をすること自体がタブーな空気があったそうです。それがこの商品を置いてから、選手のコンディション管理ができるようになったのはもちろんのこと、体脂肪が多いとか筋肉量が少ないとか、体組成についてみんなで話し合えるようになったと。そのお話を聞いて、“世界の人々を健康にする”というタニタの理念に一歩近づけた気がしました」(深山)

タニタには「変化を是とし、変化を讃え主導する企業であり続ける」という企業文化が根付いている。ここにいる二人もまた然り。進化させよう、新しいチャレンジをしようという前向きな気持ちが伝わってくる。

「タニタには車いす用の体重計があるのですが、将来的にはそれと組み合わせて、車いすに乗ったまま体重も体組成もはかれるような健康計測機器を作っていきたいです」(粂原)

「握力の弱い高齢者などは、グリップの握りが弱くて精度が落ちてしまう場合もあるので、強く握らなくてもはかれるものとか、逆に吸い付くようにするとか、グリップ部分を進化させたいです」(深山)

サクラダ・ファミリアが未完の世界遺産であるように、これからまた形を変えていく「DC-13」も未完の傑作なのかもしれない。成長する過程を見守ることができるのは、これまでにない試みであり楽しみでもある。