近年、大きな社会問題になっている数々のハラスメント。とりわけスポーツ界では、監督やコーチと選手間の異常な主従関係や、暴力的な行為が問題視されることが多い。度々メディアでも報じられるこうした歪みの裏側には、記録やパフォーマンスの向上を目指す指導者側の感情的な空回りや、埃をかぶった根性論などが横たわっている。スポーツ科学とセンシングテクノロジーは、それをポジティブなコミュニケーションへと変える。第一人者である長谷川 裕氏をお招きした編集長対談。前編ではすでにヨーロッパのサッカーチームではこうしたスポーツの科学的分析が主流になりつつある話を伺ったのだが、日本のスポーツ界にもやっとその風が吹き始めているようだ。データを基にした指導で選手はどう変わるのか。未来のスポーツ指導について語り尽くしていただいた。

データ化すると選手の能力と課題が一目瞭然

杉原「具体的なトレーニングの測定についてもお聞きしたいのですが、長谷川さんは、いま何を一番重視されていますか?」

長谷川「ひとつは GPS ですね。GPS はこれからどんどん広まっていくと思います。トレーニングも分析できるし、試合も分析できる。それからいわゆるスプリントや持久力、それらを客観化することも可能です」

杉原「GPS は、やはり大切なんですね」

長谷川「はい。センシングという言い方をすると、最先端と思われるかもしれませんが、平たく言えばデータです。それをどう使っていくのかということなんです。GPS 同様大切なのは、筋力や筋パワーのデータですね。筋パワーというのは、筋力とちょっと違います。みんなそこをごっちゃにしていますが、質量の単位はkg、筋力の単位はN(ニュートン)、筋パワーの単位はW(ワット)というように、それぞれ別のものです。多くのトレーニングの指導者は N や W という単位を使わないばかりか、知らない人もたくさんいます。あとは心拍数や血中乳酸値など、基本的なものを計測することは難しくありません」

杉原「最近は、Jリーグでも選手の走行距離のデータなどは、よく聞かれるようになりましたよね」

長谷川「そうですね。総走行距離は、選手の平均を割り出すと1試合に10〜11km程度になります。あと大切なのは、スプリントの回数です。スプリントをどんな数値に設定するかも重要ですが、時速24〜25km というのが一般的。それを試合中に何回記録したかを計測します。総走行距離の中で早いスピードで走った割合や、加速度と減速度からはスピードの変化が読み取れますね」

杉原「その測定を、細かく解析するのは大変な作業ですね」

長谷川「そうですね。でも、こういったデータ測定を導入すると、試合を見ていた印象と実際の数値が違っていることが多いので興味深いですよ。すごく走っていたと思う選手よりも、実は全然違う選手が長い距離を走っていたり、総走行距離が短くてもスプリント回数がダントツに高い選手がいたり。そういうデータが見えてくると、もっと守備をしっかりするべきだとか、スプリント回数を増やすべきだとか、選手一人ひとりの課題も見えてくるわけです」

杉原「確かに、そうやって選手のパフォーマンスを数値的に可視化することは、新たなコミュニケーションツールになりますね」

感情論ではない選手の本当の適正を見出す

長谷川「そうです。熊本の八代市に、秀岳館高校という学校があります。熊本といえば大津高校というサッカーの名門校がありますが、そこになかなかに勝てないため、センシングなどのテクノロジーを導入したんですね。そうしたら、選手の内発的な動機付けができるようになって、コーチのほうも選手のいいところや課題が見つけられるようになったそうです」

杉原「これから大きな効果が期待できそうですね」

長谷川「センシングを導入して、試合中のスプリント回数や加速減速などの数値を計測しているのですが、参考としてプロはこのぐらいの数値だというデータを紅白戦の前に見せたところ、選手たちはその日の試合が終わった後に、クタクタになって倒れて笑っていたというんですね。指導者は、これまで紅白戦でそこまで力を出し切った選手の姿を見たことがないと言っていました。選手もデータで見せてあげると、目標が見えやすいんです。次の段階は、一人ひとりの能力に合わせてどういうトレーニングをするか? それをプランニングすることですね」

杉原「なるほど。計測して解析して、プランを立てるということですね。では、どのポジションが向いているというような適正は、どうやって見極めていくのですか?」

長谷川「例えばスプリントスピードを静止状態から30mまで測った場合、最初の5m、10mを何秒で走っているか? そして、最後の10mを時速何㎞で走っているのか? そういうところから適正が見えてきます。最初の5mで1秒切れる人は、Jリーグやラグビーの代表クラスで1人いるかいないか。でも最初が遅くても、最後の10mで時速32km出せるのであれば、世界的に見てもトップクラスですから、それを活かせばいいんですよ。そうやって、一瞬のスピードを求められるフォーワードがいいとか、ある程度の距離を早く走れると有利になる中盤がいいとか、わかってくるわけですね」

杉原「自分がどのポジションに向いているのか、感情論ではなく教えてもらえるのは、選手も嬉しいかもしれないですね」

長谷川「そうなんです。それに指導者側もセンシングの数値をもとに、選手の能力を活かした戦術も浮かんでくるようになる。データがわかれば、ぐっと科学的になりますし、合理的なプランが立てられるんです」

トレーニングでは最大の力を

何回繰り返すかが重要

杉原「センシングというと科学的な印象ですが、選手一人ひとりを計測するとか、フェイス・トゥ・フェイスでコミュニケーションを取るという部分はアナログですよね。そういう合理的なところと非合理的なところの良さを活かし協業することで、よりコーチングもスポーツも最大化していけますよね」

長谷川「おっしゃるとおりですね。そうやって、選手も指導者も前に進んでいけるということです」

杉原「自分はパラリンピックの競技プロダクトに関わっていますが、測定というのは少しずつわかってきたんですけど、解析に関してはまだまだ発展途上です。例えば、車いすレースの場合、スタートの5mを早くすることが大事なのか、それとも40mでマックスを出すのが重要なのか? そういうことをいろいろと模索しています。でもデータを可視化すると、感情論抜きに選手とコミュニケーションが取れるので、やりやすいです」

長谷川「そうですね。指導者の経験や感覚に委ねていたこれまでの指導方法は、才能のある選手を潰してしまっていたケースもありますから。それは、先ほどお話しした秀岳館高校サッカー部の先生も実感されていて、センシングによってこれまで気づかなかった選手の才能を開花できそうで、すごく嬉しいと言っていました。そうなると、もう暴力的な指導をしたり、無駄に長時間練習をする必要もないわけですね」

杉原「指導者も、センシングが自分を変えるきっかけになりますね。僕らは、いまレース用の車いすを伊藤智也選手と一緒に開発していますが、東京2020のとき彼は58歳になるんです。それでどんな結果が出せるのか、社会的にも注目されると思いますから、そういう新しいテクノロジーや考え方を付与して、どんどん進んでいきたいですね」

長谷川「いまはもう、歯を食いしばって辛い練習をやれば結果がついてくると思われていた時代とは違うんです。いかに高速で大きな力を爆発的に短時間で出すか。それは、主観ではわからない。トレーニングで大事なのは、疲れるのが目的ではなくて、最大の力を出すことを何回繰り返すか。それを計測しながら効果的にやるべきです」

杉原「そうですね。能力が可視化できれば、そういうトレーニングができますから効率もいいですね」

長谷川「有名な話ですが、何かのトレーニングを7割ぐらいの力で10回3セットやったグループと、100%の力で3回10セットやったグループでは、同じ回数ですが、明らかに後者の方が爆発的な筋力が付くんです。そうやって効果的なトレーニングができれば、より合理化していけます」

杉原「そういうことですね。長谷川さんがやられているセンシングの技術があれば、選手も自分の選択肢が明確にわかりますし、それを組み立てるプランも立てやすくなる。そういう材料を提供されているというのは、素晴らしいです。でも今日のお話しを聞いて、自分もジム通いでやっているトレーニングを見直そうと思いました。まずは、真っ先に回数を減らそうと思います(笑)」

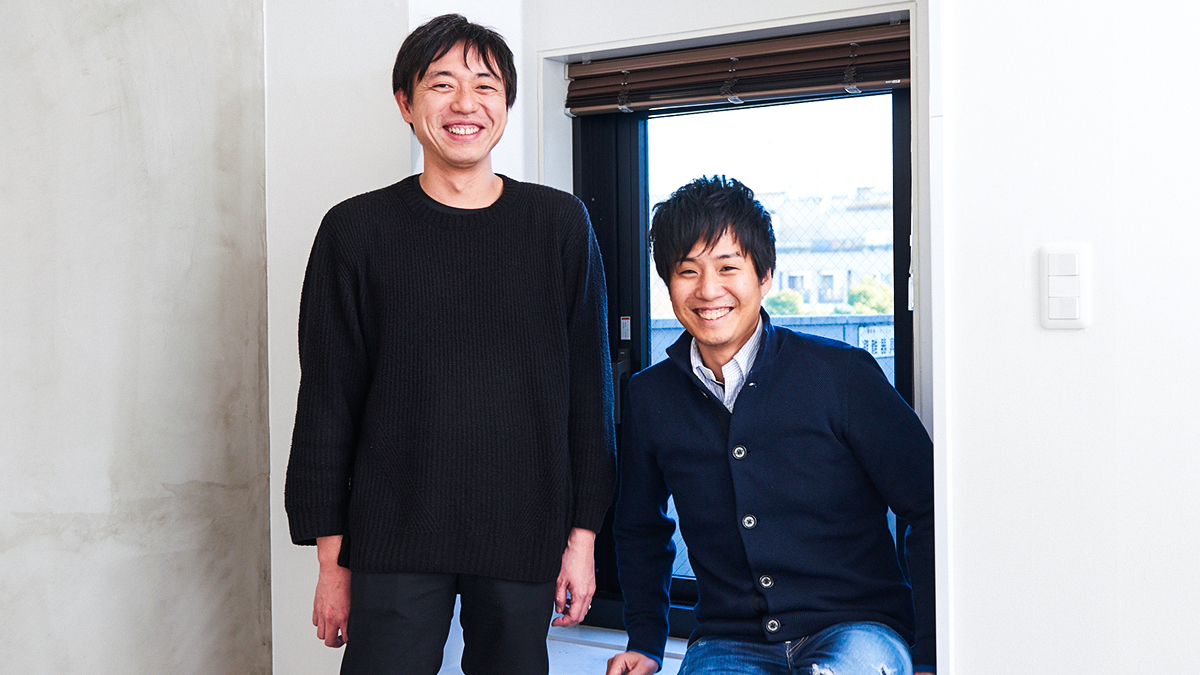

長谷川 裕(はせがわ・ひろし)

1956年京都府生まれ。龍谷大学経営学部教授(スポーツサイエンスコース担当)。日本トレーニング指導者協会(JATI)理事。エスアンドシー株式会社代表。筑波大学体育専門学群卒業、広島大学大学院教育学研究科博士課程前期終了。龍谷大学サッカー部部長・監督、ペンシルバニア州立大学客員研究員兼男子サッカーチームコンディションコーチ、名古屋グランパスエイトコンディショニングアドバイザー等を経て、スポーツセンシング技術等を利用した科学的トレーニング理論の実践的研究を続ける。著者は『アスリートとして知っておきたいスポーツ動作と体のしくみ』、『サッカー選手として知っておきたい身体の仕組み・動作・トレーニング』ほか多数。