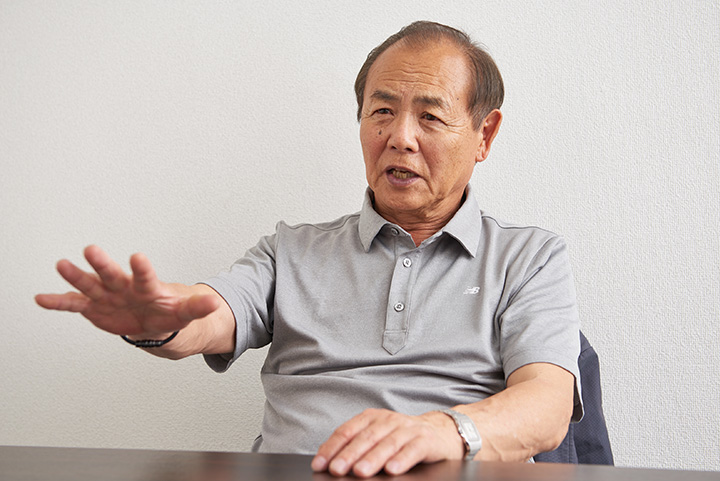

1974年以来、高橋尚子、野口みずきといったマラソンの五輪金メダリストを始めとし、多くのトップアスリートのシューズを作り続けてきた、三村仁司氏。2004年には『現代の名工』にも選ばれ、2009年には自身の工房『M.Lab(ミムラボ)』を設立。2018年からはニューバランスとの専属アドバイザー契約を締結。現在に至るまで、シューズ作り一筋だ。身体において“第2の心臓”とも言われる足を見続けて44年。磨き続けた感性は確信へと変わり、トップアスリートのみならず、足に悩みを抱える人々を文字通り足元から支えてきた。そんな三村氏に、パラリンピックアスリートのギア開発にも関わるHERO X編集長の杉原行里(あんり)が、話を伺った。前編では、整形靴の現状、ITでは代用できない感性や “三村イズム” についてお話しいただいたが、後編ではさらに、身体や未来を拡張させる「靴」の存在について、語っていただいた。

“靴”を変える前に“意識”を変える

杉原:僕は、日本は色々な意味で後進的な部分も少なくないと思っています。それは、テクノロジーというよりも、人々の考え方による面も大きいと思う。それが少しでも変われば良いかなと思っているんです。また、僕自身もプロダクトデザインを出発点として、医療に興味を持ち始めた。それこそ今日、三村さんにお会いして、靴や歩き方の重要性を知りました。それも予測医療の一端だなと思っています。これをどのように伝えていくかというのはなかなか難しいんですけど。

三村:昔から言われている通り、『足は第2の心臓』と言われていますからね。その足を支えるのは靴です。その人の足に合うアライメント、固さ、柔らかさというのは、骨格や足の角度の違いに応じて無数のパターンがあるんですよ。本当に自分に合った靴か、それに近いものが見つかれば良いとは思います。実際には、全員がオーダーメイドで作って貰うのは難しいと思いますから。

杉原:“合っている”というのは自分には分かるんですか?

三村:そこまでは分からないですよ。だから、靴を履いていて凄く疲れたとか、痛くなる箇所があったとか、それがなければ、それは自分にとっての良い靴ということになります。それが見つかるまでは、履き比べながら、徐々に自分に合った靴を求めていく。それしかないんじゃないでしょうか。疲れとか、痛みは足から来てますからね。足から膝、腰、背中、肩に来て。そんな風に身体の下から疲れが溜まってくるということは、下を大事にしないといけない、ということですよ。

杉原:じゃあ健康な生活を送るには、まずは靴から変えろと。

三村:靴からというより、足のケアですよね、例えば、アーチの部分は、足では一番疲れが溜まる所なんですよ。疲れが溜まってきたら痛みが出る。それで、病院に行けば「足底筋膜炎だから安静にするように」と言われる。それじゃ今の医学はアカンでしょ。

杉原:医学と三村さんの見解や技術が上手く融合すれば、医療の新たな道が開ける可能性はありますよね。身体の測定とか解析についても、病院同士で連携はあまりできていませんよね?

三村:現時点ではそうですね。

杉原:『医師界』と『リハビリ界』もややこしくて、結局、誰の為の話なのかがよく分からない。個々人では色々頑張っている方もいらっしゃるのかもしれないですけど。例えば、ビッグデータに基づいて薬の処方におけるマッチングを迅速に行うという取り組みもあります。受診に関しても、痛めたり、病気に罹った時に行っても遅いという場合もありますよね。だからこそ自分の身体を知るという考えが一般的になることで、次世代に何か残せるんじゃないかと思うんですね。

三村:そうですね。各自がそういった願望の強い人だったら話も早いわけですが、あなたみたいな人は少ないですよ(笑)。

杉原:それぞれが自分の為だと思ったらやりますよね。例えば、健康体でいるという意識が靴から生まれたら面白いなと思います。

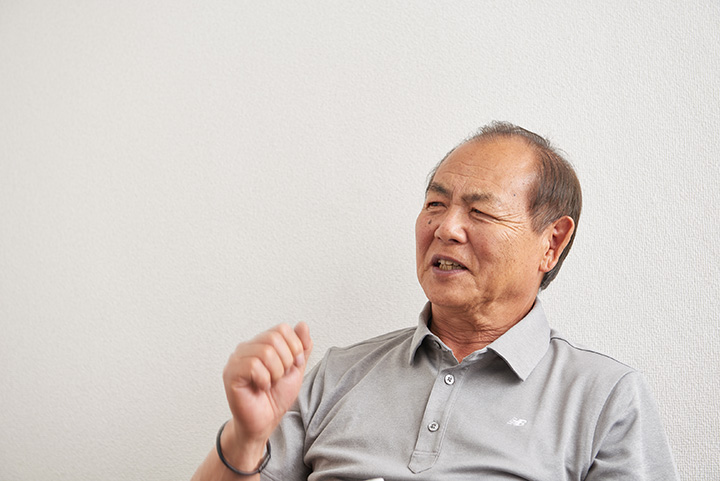

三村:それは靴というより、各自の意識を変えないといかんのではないですか?

杉原:靴はあくまでもツールだと。

三村:そう。手助けをしてくれる、補助するものですよね。

杉原:でも、三村さんの話しを聞いていると、“補助”というより“拡張”に聞こえます。

三村:私は、ある程度、確信を持ったものづくりをしたいから。その為には、自信がなかったらできませんよ。

普通のことを普通にやっているだけ

杉原:東京2020にも、三村さんは関わっていかれるんですか?

三村:そうなると思いますけどね。パラスポーツでも、自分が足を見ている谷口真大というブラインドのランナーもフルマラソンを2時間39分位で走りますから。視覚障がい者のランナーではメダル候補じゃないでしょうか?

杉原:それは三村さんのフィッティングした靴を履いていると。

三村:そうですね。1年に1回位しか計測はしませんが。それでも足の状態は都度変わっているのが分かります。足を見れば良い選手かはすぐに分かりますよ。分からない限りはエエもん作れないじゃないですか。選手にも何も言えませんし。「あなたはここが弱いぞ、ここが悪いぞ」と。だから、靴を作る人は選手の足が分かって当然だと思います。普通のことを普通にやっているだけ。皆さんは凄いと思っているかもしれませんが、選手から見たら、私のことは普通だと思っているはずですよ。

杉原:僕らにも三村さんが仰ったことと似た思いがあります。3月のピョンチャンパラリンピックでは、日本が取った10個のメダルの内6個に僕らが関わっています。スタートラインに立つのは僕らではありませんが、選手の力を最大限に引き出すのは、こちら側の責任だと思っています。身体を計測してベストな方法を模索する。僕はまだ何十年も経験があるわけではないので、今はまだ手探りです。でも、少しでも人間の感性というものをデータ化できたら、次の世代に渡せるものになるんじゃないか、とも思っています。

三村:「後世に渡す」。それはアホな私にはできないからね(笑)

杉原:何言ってるんですか(笑)。シューフィッティングの技術で、三村さんの思い描く測定とか、解析ができる仕組みが生まれると良いですよね。僕もレース用車いすで世界最速を目指しています。1人の選手は54歳なんですが、人は歳をとれば衰えていくと思われているところを、ちょっと変えてみたいなと思っているんです。

三村:そうですね。それは私も思っていますし、できる限り後世の役に立ったら嬉しいですよ。やる気の問題ですから、そういう気持ちをずっと持っていない限り変わらないと思いますし、夢はいつも持っておかないとね。

杉原:是非いつか僕の靴を作ってください!

三村:お待ちしています。

三村仁司(Hitoshi Mimura)

1948年兵庫県生まれ。学生時代に陸上選手として活躍後、1966年国内スポーツブランドに入社。シューズ製造に携わり、1974年からはアスリート向けの別注シューズ製造をスタートする。2009年より自身の工房「M.Lab(ミムラボ)」を立ち上げ、これまでに様々な分野のトップアスリートたちのシューズ・インソール開発に携わり彼らの大舞台でのチャレンジをサポートし続けてきた。2004年厚生労働省「現代の名工」表彰、2006年黄綬褒章を受章。2018年1月1日よりニューバランスと「M.Lab」がグローバル・パートナーシップを締結。専属アドバイザーに就任。