国民の健康寿命を延ばし、医療費を削減する。高齢化社会が加速する現代の日本において、それは差し迫った重要課題だ。健康寿命を延ばすためには、病気の予防や早期発見が求められることは言うまでもない。いずれにしても、大切なのは体の状態を正しく把握することであり、そのためには正確性の高い計測機器が必要となる。東北大学では、深部体温を正確に測ることのできる「飲込みセンサ」を研究開発している。プロジェクトチームの一員である吉田慎哉特任准教授にお話をうかがった。

胃酸発電で電力を発生・蓄えさせて

超ローパワーのシステムを動かす

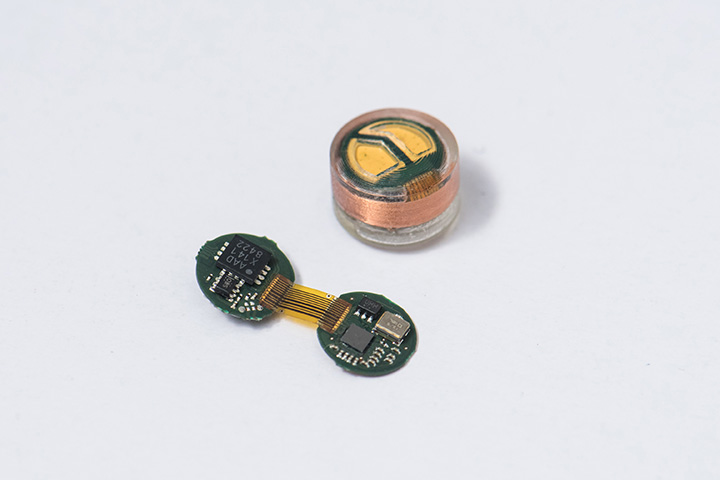

病院で診療を受けるとき、それがどんな症状であろうと必ず行われるのが体温測定だ。体温は体の状態を知る際の、最も基本的な情報である。しかし、それほど重要な情報なのに、現行の多くの体温計は正確性が心もとない。腋下で測るタイプや舌下で測るタイプは、外気温や測り方などの影響によって、誤差が生じる可能性がある。比較的、正確性が高い直腸温を測るタイプは使い勝手の面で難がある。そうした諸々の問題を解決するのが飲込みセンサだ。直径8mm、厚さ5mmほどの錠剤型センサで、体内の温度を正確に測ることができる。

胃酸発電とコンデンサを組み合わせて、かつ、超ローパワーのシステムを構築したことにより、電池なしで作動するセンサを実現した。

開発中の飲込みセンサ。直径約8mm、厚さ約5mmと小さいため、錠剤と同じように飲み込むことができる。

「文部科学省と科学技術振興機構からご支援いただいている革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)において、本学のテーマのひとつとして研究開発しています。高齢化社会において、お年寄りがいつまでも健康で、働けるような社会の実現を目指すプロジェクトですが、私たちはさりげないセンシングで健康を増進させることができないかと考え、飲込みセンサに目をつけました」

アメリカやヨーロッパには、既に飲込みタイプの体温計が存在している。しかし、東北大学の飲込みセンサは、発想が根本的に違う。

「アメリカでは、宇宙飛行士用に飲込みタイプの体温計が開発されました。宇宙空間で体内時計が狂わないようにするために、体温を正確に測る必要があったのです。現在は、アスリートの試合中の疲労度の評価や、パフォーマンスの向上などに使用されております。しかし、これは体温計に埋め込んだ電池で作動するので危険であり、原則として医師の管理下で使用される必要があります。私たちは、たとえば家庭においても、一般的な体温計と同じように、個人が自由に使える安全な飲込みタイプの体温計を目指しました」

技術の核となっているのは電池に代わる電源である。飲込みセンサを作動させるのは、レモンの実に亜鉛板と銅板を差し込んで電力を発生させるレモン電池の応用となる、胃酸発電だ。

「胃酸発電で電力を発生させて、かつ、飲込みセンサに組み込んだセラミックスコンデンサに電力を蓄えます。このときに蓄えられる電力は、リチウム電池などに比べると桁違いに小さいですが、それでもきちんと作動する超ローパワーのシステムをつくりました」

コンデンサが必要なのは、胃には酸があるために発電できるが、腸内の環境では発電できないからである。

「現在は、コンデンサに電力を蓄える方法のほか、飲込みセンサに胃酸そのものを取り込んで腸に運び、腸内でも継続して発電する方法も、本学の電池の研究者とともに研究しています」

スマートフォンの技術革新によって

飲込みセンサも高機能にできた

飲込みセンサが体内に留まるのは約24時間だ。その間、磁場を使った通信によって逐次、体温を受信機に送り、便とともに排出される。この、逐次、データを送れるところにも、飲込みセンサの大きな意義がある。

「飲込みセンサは、外気温などに影響されない深部体温を正確に測ることに加え、体内時計を知ることも大きな役割としています。人間には約24時間周期の体内時計があり、そのリズムを環境に合わせて生活をすることが健康につながるのです。体内時計のリズムに合わせなければパフォーマンスは低下しますし、極端なケースでは時差ボケ状態のまま、日々生活することになります。そうなると糖尿病や心臓病など、さまざまな病気になるリスクが上がることがわかっており、健康寿命を縮めることにもなりかねないのです」

深部体温を正確に測れるということは、基礎体温の管理がやりやすくなるということでもある。

「不妊治療には役立つと考えています。また、本当の基礎体温を日々管理することで、さまざまな疾病を予防することにもつながるはずです」

飲込みタイプの画期的な体温計ではあっても、目標とするのは、従来の体温計と同じように、家庭で使ってもらえるようなものにすることだ。そこには乗り越えなくてはならない壁がある。

「安価にしなくてはいけません。毎日、1個ずつの使い捨てですから、1個100円程度に抑える必要があります。大量に安くつくれるようになって、本当の意味での実用化ということになるでしょう。幸いなことに、スマホなどのモバイルの発展に伴い、電子部品の小型化や高性能化、実装技術の高密度化は、近年著しく進歩しております。それらの進歩によって飲込みセンサを高機能にできたという面もあるのです。たとえば、データビジネスと組み合わせることで、1個100円にすることは十分に可能だと考えています」

もう1点、医療機器だけに認可というハードルもある。

「技術的には、本デバイスを実現できる目途は立っております。現在は、これをどうやって社会に実装していくかを検討しております。協業やインキュベートしていただける企業の探索や、大学発ベンチャーとしての起業可能性、踏まえなければならない法律の勉強など、直接的な研究以外のことにも取り組んでおります」

体内時計と深部体温を合わせると

最高のパフォーマンスが発揮できる

医療の現場からは早期の実用化を求める声も上がっているという。

「睡眠や疫学を専門としている医師や研究者から、“体内時計と疾病との関係に関する研究に役立てたいので、早く実現してほしい”と言われています。この相関関係が明らかになれば、医療の発展にもつながる可能性もあるのではないでしょうか」

飲込みセンサを必要としているのは、医療現場にとどまらない。むしろ、アスリートのほうが待望しているのではないだろうか。

「アスリートほど、自分の生体情報に気を配っている人はいないのではないでしょうか。海外のアスリートは、電池を使った飲込みタイプの体温計を、勝つために飲んでいます。深部体温を知ることは、それくらいパフォーマンスを発揮するために重要なのです。とくに、アメリカンフットボールの選手は飲んでいます。バテると深部体温が上がるので、そうしたら交代するというような使い方をしているようです」

飲込みセンサの認可が下りれば、日本でも多くのアスリートが使用することになるはずだ。

「長距離走の選手は、深部体温を下げた状態でスタートしたいでしょうし、ウエイトリフティングの選手は、パワーを出せるよう、適度に体温を上げて試合に望みたいと考えるでしょう。飲込みセンサを使って、体内時計や深部体温を勝負の時間に対して適切に制御できれば、最高のパフォーマンスを引き出すことが可能になるのです」

受験生にとっても光明となるかもしれない。

「たとえば、ある受験生が、いつも夜遅くまで勉強をしてきたことで、体のリズムが夜型となってしまっていたとします。これを、1日や2日で朝方にするのは無理です。いわば時差ボケ状態で試験を受ければ、当然、点数は下がるでしょう。勝負のときに照準を合わせて、体内時計を調整してベストの力を発揮するといった使い方もあるでしょう」

近年、LED照明などのブルーライトが体内時計に影響していると問題視する声が聞かれるようになった。ブルーライトが目に入ることによって、睡眠時間が短くなったり、良質な睡眠がとれなくなったりしているというのだ。今後は、自ら体内時計のリズムを整えることが重要になるのかもしれない。そのときは、飲込みセンサが注目を集めることになるだろう。

吉田慎哉(Shinya Yoshida)

1980年、埼玉県生まれ。工学博士。現在、東北大学大学院工学研究科・工学部ロボティクス専攻/特任准教授。東北大学機械電子工学科卒業。同大大学院工学研究科修了。「好奇心は強いほうで、自分自身が興味のあること、面白いと思うことを研究しています」。飲込みセンサのほか、距離画像センサとなる超音波デバイスを研究中。