介護の現場でケアスタッフの身体と心理、両面の負担となっているのが“移乗”だ。要介護者をベッドから車いすに移す移乗では、自らが腰を痛めたり、要介護者を落下などで傷つけたりするリスクがある。この問題を画期的な方法で解消したのがパナソニック エイジフリー株式会社のリショーネPlusだ。電動ケアベッドの半分を車いすとしたことにより、従来の抱き上げが必要なくなり、ケアスタッフの負担が一気に軽減した。開発を中心的に進めてきた河上日出生さんにお話をうかがった。

ロボットらしくないデザインは

完成された機能美と言える

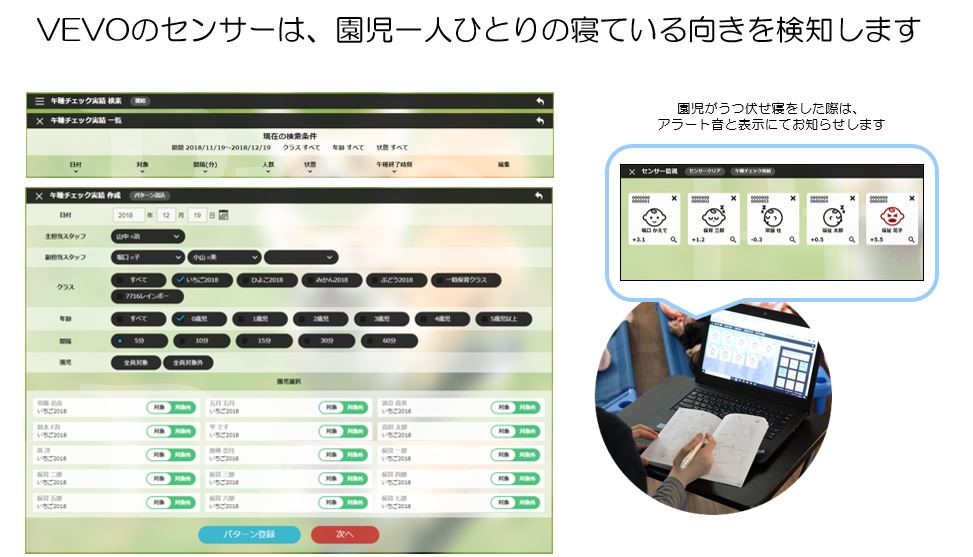

ときとして工業製品の進化はデザインが雄弁に物語る。パナソニック エイジフリーの「離床アシストロボット リショーネPlus」は好例だ。マットレスをフラットにした状態ではベッドそのもので、ロボットという言葉からイメージするメカっぽさはない。しかし、ロボットらしくないデザインだからこそ、要介護者は安心感を得られるし、ケアスタッフも抵抗感なしに使うことができる。リショーネPlusのシンプルなフォルムは、完成された機能美と言えるだろう。

メカっぽさのないシンプルなフォルムだが、さまざまな機能を秘めている。

電動リクライニングのケアベッドとして、要介護者とケアスタッフの使いやすさを追求した。

ベッドの半分が車いすになるため、多くの介護現場で用いられている床走行型リフトが不要。車いすを置いておくスペースも必要ないので、居室空間を有効利用できる。

「介護ロボットの開発を始めた当初は、ロボット技術者として、ロボットらしさを求める嫌いがありました。ロボット軸とお役立ち軸があるとするなら、ロボット軸で開発を進めていたのです。ところが、介護の現場を知るにしたがって、目指していることは正しいけれど、やり方が違うのではないかと思うようになり、お役立ち軸を意識するようになりました」

パナソニックは1998年、在宅介護事業ならびに有料老人ホーム事業をスタートさせた。介護機器や介護用品の開発にも力を入れ、 2006年には介護ロボットのコンセプト提案モデルを製作している。

「ケアスタッフにとって、身体面と心理面の大きな負担となるのは、介護される人をベッドから車いすに、車いすからベッドに移す“移乗”です。通常、1人が上半身を抱え、もう1人が脚を抱える2人介助の抱き上げ移乗となりますが、落下の危険があるのに加えて、皮膚剥離やうっ血が発生するケースも少なくありません。ケアスタッフが腰を痛めることもあります。そこで、抱き上げ移乗の際に、介護される人を安全に抱き上げるロボットを開発しました」

いかにもロボットという双腕アームを備え、自然な抱き上げ動作の再現を目指したこのコンセプト提案モデルは、抱き上げる機能は優れていたが、量産化には至らなかった。理由は、単刀直入に言えば、現場の評価が高くなかったのだ。

「改良もしましたが、問題の根本的な解決にはつながりませんでした。そのため、基本構造を見直すことにしたのです」

離床の作業に1人で対応できて

時間とスペースの効率化も大きい

2008年、開発チームは方針を大きく転換し、それが現行のリショーネPlusに結びつくこととなる。要介護者を抱き上げて車いすに乗せるのではなく、ベッドの一部を車いすにしてしまおうと考えたのだ。ベッドが車いすとなり、移乗がなくなれば落下や皮膚剥離などのリスクもなくなる。まさに、コロンブスの卵的な発想だった。

「2009年の国際福祉機器展では、自分の意思、自分の力でベッドを離れ、活動できる自立支援ロボット“ロボティックベッド”を発表しました。このときは自立支援に価値を置いている社会福祉先進国のデンマークが注目してくれて、現地で実証評価をしています。人が操作する介護リフトを必要とせず、1人で離床できればQOLも上がるということで実証そのものはうまくいったのですが、商品化には進みませんでした」

商品化できなかった最大の理由はコストにある。要介護者が自分の意思と力で安全に移動するには各種の高度な技術が求められるため、高コストにならざるを得ない。

「ロボット軸の考え方では完全な自動化を目指したくなりますが、お役立ち軸を重視するなら、基本的にはケアスタッフが介護にあたり、その負担を軽減するロボットにするのが現実的です」

2014年、機能面で現場のニーズに応えつつ、コスト面でも十分な商品性を備えた「リショーネ」が発売される。抱き上げ移乗のコンセプト提案モデルを製作してから8年、パナソニックが初めて市販する介護ロボットだった。リショーネの最大の特長は、作業の効率化を図れることだ。抱き上げ移乗には2人のケアスタッフが必要だが、リショーネの“離床”は基本的に1人で対応できる。時間とスペースの効率化も大きい。

「社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団の評価協力を得た当社調べでは、移乗介助所要時間は従来の床走行型リフトを用いた場合が186秒なのに対し、リショーネでは77秒と、59%減。移乗に必要な作業スペースは56%減となりました。また、リショーネを使うと腰に負荷のかかる抱き上げがなくなり、事故やけがのリスクも低減するため、ケアスタッフの身体的負担、心理的負担は大幅に軽減しています」

電動ケアベッドとして質が高く

車いすの機能も備えている

抱き上げ移乗ではないため、落下の心配がなく、安全性が高い。写真提供/パナソニック エイジフリー株式会社

ケアスタッフ1名で移乗介助ができるうえに、所要時間も床走行型リフトを使う場合と比べて大幅に短縮。 写真提供/パナソニック エイジフリー株式会社

リショーネをバージョンアップし、より商品力を高めたのがリショーネPlusだ。

「リショーネはもともと介護施設に向けた商品だったのですが、自宅でも使いたいという声をいただいたため、価格を下げました。定価は90万円で、レンタルの場合、1割負担の介護保険を使うと月々4000円弱です。現状、販売先は介護施設が大半ですが、2025年に向けて国が地域包括ケアシステム(住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるための地域内連携)の構築を進めていますから、在宅で使われることも増えていくと思います」

リショーネPlusは前モデルと違い、車いすの配置が左右どちらでも選べるようになっている。このことにより、部屋のレイアウトに合わせてベッドを置けるようになった。車いすのリクライニング時の背中と脚が上がるタイミングを調整し、背上げ時のズレや圧迫を軽減しているのも改良点だ。加えて、操作器の操作性も向上するなど、お役立ち軸への意識が、さまざまな点から見て取れる。

「電動ケアベッドとしての基本的な機能はしっかり備えることを、すべての前提にしています。いくら車いすの性能が良くても、ベッドの高さ調整ができないようでは、現場では使えません。リショーネPlusは、電動ケアベッドとして質が高く、そこにプラスアルファとして車いすの機能もあるという商品なのです。たとえば、マットレスの寝心地にはこだわりました。寝たきりの方は、床ずれの原因になるので、シーツにしわが1つあってもいけないと言われます。そこで、マットレスがセンターで2つに分かれてはいても、一体感があるか、一般的なマットレスと比べて機能的に遜色がないかといったことは、筑波大学の協力を得ながら検証しました」

すべてに目が行き届いたリショーネPlusは、介護の現場で評価を高めている。分けても、移動が容易になったことにより、レクリエーションへの参加が増えるなど、要介護者のQOLが向上するのがいい。

「我々が考えるべきは、お客さまの視点に立ったお役立ちだと思います。ユーザビリティがあり、お客さまにわかりやすい商品というのは、パナソニックの底流にある考え方です。ベッドと車いすという馴染みのあるものに機能を持たせるというのは、パナソニック的なのではないでしょうか」

介護機器の需要は高まるばかりだ。開発競争も激しくなるが、支持されるのは高機能と使いやすさを両立した製品だろう。

河上日出生(Hideo Kawakami)

1967年、大阪府生まれ。三洋電機で介護やリハビリのロボットを開発した後、2006年、松下電器産業(現パナソニック)に入社、介護ロボットのプロジェクトに加わる。現在、パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エイジフリービジネスユニット ロボット・リハビリ事業開発部 部長。「製品が本当に役に立つのか、お客さま目線で考えて開発する」のがモットー。