目次

2020年8月に日本で発足した世界初のプロダンスリーグ、D.LEAGUE(ディーリーグ/https://home.dleague.co.jp/)をご存知だろうか? 世界中のすべての人に「ダンスがある人生をもたらす」。そんな壮大なスローガンを掲げる同リーグでは、日本を代表する企業がスポンサーとして名を連ね、8〜15名のメンバーから成る11チームが壮絶なパフォーマンスバトルを繰り広げている(現在は、シーズン2の真っ只中)。実は、その中のチームの一つ、“サイバーエージェント レジット”の監督兼ディレクターを務めるFISHBOY氏は、編集長・杉原行里と親交が深い。同氏を招き、改めて今注目されるダンスの魅力と、その先にある“大いなる野望”について、語り尽くしてもらった。

ダンスはお金もかからないし、

モテそうだなと思って始めました(笑)

杉原:今までちゃんと聞いたことがなかったけど、そもそもダンスはいつから始めたのですか?

FISHBOY:しっかりやり始めたのは、まさに思春期の中学2年からですけど、実はその前にちょっとだけカジったことがありまして。小学校2年の時に、父親からムーンウォークを習っていたんですよ。

杉原:それ、面白いですね(笑)。動画とか残ってないんですか?

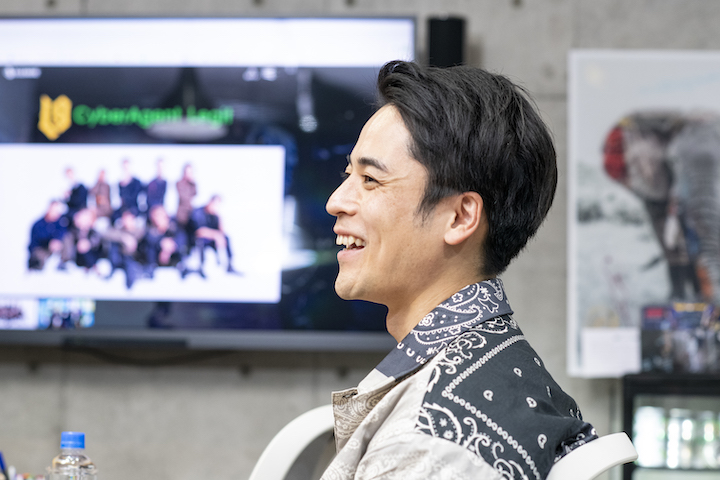

FISHBOY氏は、普段からビジネス的なアドバイスを杉原に求めることもしばしば。

FISHBOY:残念ながらお見せできないですけど、ムーンウォークは、当時、親の転勤が多かった自分にとっての処世術の一つで。学校でムーンウォークすることで、人気者になれたんです。

杉原:なるほど。それで中学になってから、またダンスをやり始めたのには、何かワケがあったんですか?

FISHBOY:人と違うことがしたくてバンドとかもやっていたんですけど、楽器はお金がかかるし、自分はどうも向いてなさそうだと感じて。そんな時に、デパート街でグルグル回るブレイキン(ブレイクダンスのこと)をやっているお兄さんたちを見て、これだ!と思って。はじめるのにお金もかからないし、モテそうだ!と(笑)。

杉原:今度は処世術ではなくて、手っ取り早かったってことですね(笑)。

FISHBOY:そうです。それで、まずは本屋でダンスの本を探して一生懸命やってみたんですけど、うまくいかなくて。なぜなら、その本はビデオを見ながらやるための解説本だったのに、ビデオが付いてなくて。

杉原:今じゃ考えられない(笑)。

杉原も最新のダンスシーンに興味津々。

ブレイクダンスを習っても

“カサコソ”ばっかりの日々

FISHBOY:本の最後にスクール紹介が載っていたので、地元の練馬区を探したら、日焼けサロンの営業終了後に開校しているところを見つけたんです。親には内緒で、お小遣いがなくなるまで、とりあえず行くことを決めました。

杉原:中学生が自分で貯めたお金で、ダンススクールに通うって、それは凄い。行動力は、他の人より抜きん出ていますよね。

FISHBOY:今考えるとそうかもしれないですね。しかもそのスクールで教えてくれた人は、“ロックステディクルー”っていうNYの有名なブレイキンチームの日本支部に所属している人だったんです。それで喜んで行ってみたら、当時ヒョロヒョロだった僕は、フットワークと呼ばれる地味に足を“カサコソ”する基本動作を「ずっとやっとけ!」と言われて。

杉原:それは、ちょっと辛いですね(笑)。

気になるダンスやステップを動画で見ながら、盛り上がる。

FISHBOY:とっても大事な基礎なんですが、それだけ習ってお小遣いが尽きるのは嫌だったので、公園で“カサコソ”をそれなりに練習して、ある程度できるようにしてからスクールに行ったんですよ。そしたら、ようやくブレイキンっぽいことを教えてもらえて。

杉原:それはよかった(笑)。ついに回るやつをやってみたってことですね。

FISHBOY:でもやってみたら、肩は地面にぶつかるし、頭は痛いし、 “ゴゴゴッ”って頭の中で音が聞こえるし、めちゃくちゃアザもできて。肘をお腹に突き刺すポーズもあったりして、もう痛すぎるってなりまして(笑)。

杉原:やっぱりなかなか難しいんですね、ブレイクダンスは。それでどうしたんですか?

FISHBOY:辞めました。

杉原:ははははは! 辞めちゃったら、全てが終わりじゃないですか。

FISHBOY:一度は離れたんですけど、今度は高校1年の時に、俳優の卵だった友人に「ダンス習いに行かなきゃならないから、一緒に来てくれ」と誘われて。下北沢のスクールに通い始めました。

杉原:そこは、“カサコソ”じゃなかったんだ(笑)。

ダンスに本格的にのめり込み

全国1位、ついには世界の頂点へ

FISHBOY:そうなんですよ。今度は、立ってダンスする方です。結果的に、そこから本格的にダンスにのめり込んでいきました。

杉原:大会に出るようになったってことですね。しかも成績を残し始める。

FISHBOY:そうです。日本選手権みたいな全国規模の大会で最初は5位になって。自分的には満足でしたけど、当時のリーダーが全然納得してなくて。それから深夜まで練習して、朝にちょっと寝て、学校に行くみたいなライフスタイルになりました。その甲斐あって、次のコンテストでは全国1位を取ったんですよ。

杉原:凄い! そうやって成功体験ができてくると、自信が生まれて、さらにのめり込むっていうサイクルになりますよね。結局、世界で1番まで上り詰めるわけだけど、それは何歳の時?

FISHBOY:2009年、23歳の時ですね。大学を卒業した次の年でした。2オン2のスタイルで、今も世界で活躍されているダンサーの先輩と一緒にフランスのパリまで挑戦しに行って。

杉原:その後は、RADIO FISHのブレイクもあったわけだから、若かりし頃に興味を持ったものが点と点でつながって、紡いで行ったら大きな面になったってことですね。昨年からは、D.LEAGUEも始まったけど、今度は、プレイヤーとしてではなく、監督の立場っていうのも興味深いです。

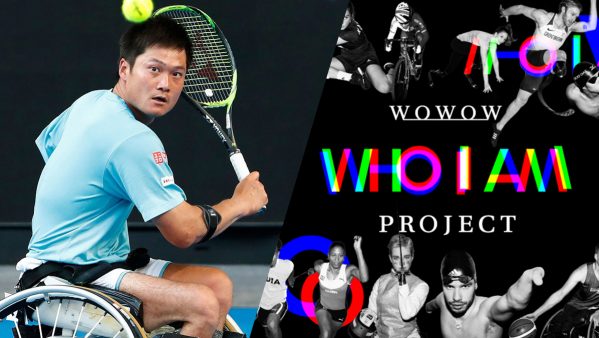

D.LEAGUE発足時のイメージヴィジュアル

FISHBOY:そうですね。もうD.LEAGUEという素晴らしいプロリーグが始まるということを知った時から、プレーヤーよりはマネジャーとして関わりたいと思っていたんですよ。

杉原:それは意外。プレイングマネジャーとかでも良さそうだけど。

FISHBOY:D.LEAGUEのお話をいただいたときに、日本でダンスをもっと根付かせるためには、10〜20代にリーチすべきだと思ったんです。その年代は、自分よりも少しだけ上の世代に憧れを抱いて夢を持つ。だから自分は、18〜24歳の選手たちを輝かせることに徹する方が大切だと考えました。

杉原:それは、新しいヒーローを作るってことですね。ダンスが小学校でも必修化して浸透し始めている中で、FISHBOYがやろうとしている取り組みは、時代の流れより少し先を行ってる気がします。それが成就して、いつかD.LEAGUEから1億円プレーヤーが生まれたりしたら面白いですね。

ダンスは新しいビジネスや雇用、

コミュニケーションを生み出す

“サイバーエージェント レジット”のメンバー。中心にいるのが、監督のF I S H B O Y。

FISHBOY:そういうふうにしたいと思っています。そのためのマネタイズを広げていくために、これからは、スポンサーさんと1対1の関係だけではなくて、自分達のチームが間に入って、別の企業とプロジェクトを繋げていけるような仕組み作りもしていきたいですね。

杉原:それは素晴らしい発想だと思います。あと、サッカーの世界では確立されているホペイロ(用具係)のシステムも作りたいという話もしていましたよね。それもすごくいいアイデア。

FISHBOY:そうなんですよ。サッカーだとスパイクやボールなどギアがいくつもありますが、ダンスの場合はスニーカーが一番重要なギアになります。普段練習に集中していると、ダンサーはそれをケアする余力がないので、管理する人の存在が必要なんです。

杉原:スノーボードやスキーといった冬季スポーツには、ギアにワックスを塗る有能なワックスマンがいるか否かで、パフォーマンスが大きく変わります。やはりギアのお手入れは、絶対に大事なのは間違いないです。

FISHBOY:そこで障がい者や高齢者の雇用を生むというのも、構想として考えています。チームの一員として帯同してもらいながら、自分の磨いたスニーカーを履いたダンサーがステージ上で輝く姿を見れば、きっとやりがいも感じられると思うんです。そして報酬もしっかり確保できれば、社会的マイノリティの方々の雇用問題の解決にもつながるのではないかと。

2020年、D.LEAGUEは、9チームからスタートを切った。

杉原:リーグ戦の会場に、スニーカーを綺麗にしてくれるブースを設けたりしたら、大盛況になりそうですね。そうやって社会課題を解決しながら利益を追いかけていくというのは、時代の潮流にマッチしていると思います。あと、ダンスを通した高年齢の人たちに対する健康促進については、どう考えていますか?

FISHBOY:ダンスって、難易度を人に合わせて自由にいくらでも変えられるのが一番の特徴でもあると思っています。なので、高齢の方に対してもダンスのレベルをパーソナライズして提案できれば、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の悪化を防ぐことにもつながるのではないかと。

杉原:運動がうまくできない人に、トレーニングしなさいっていうのは、間違ったアプローチだけど、ダンスならエンタテインメントの要素があるから、足腰が弱ってきている人たちにも受け入れやすいのは確かだと思います。それに簡単なステップなんかを覚えて、孫に披露できたら、大きなモチベーションにもなりそうですね。

FISHBOY:今、そういう意味では、横浜発祥の“ハマチャチャ”というステップに注目しているんです。ステップの種類が2〜300種類しかなくて、それを自由に組み合わせて、誰でも簡単にオリジナルのステップが作れる。これからの時代のキーポイントになるかもしれません。

杉原:FISHBOYがやりたいことは、もしかしたらダンスというフィルターを通した新しいプラットフォームを作ることなのかもしれないですね。実際のところ、自分にとってダンスとはなんだと思いますか?

FISHBOY:一言で表すのは難しいですが、ダンスは“言葉”ですね。これからの時代は、国や年齢を超えて人と人を繋ぐ新しい語学になるんじゃないかと。なくてはならない大切なコミュニケーションツールだと思います。

FISHBOY(フィッシュボーイ)

1985年、大阪生まれ。幼少時代は山口で過ごし、小学6年生の時に東京・練馬へと移住する。初めてのダンス体験は、小学2年時に父親から教えてもらった“ムーンウォーク”。中学3年でストリートダンスを始めると頭角を表し、高校1年時に結成したチームblack D.O.G.Sで、高校生全国大会「DANCEATTACK」で優勝(2003年)。青山学院大学経営学部へ進学後も大学全国大会「BIGBANG!!!」などで優勝を飾り、卒業後、2009年にはフランス・パリで開催された世界大会「JUSTE DEBOUT」にて優勝を果たす。2014年、実兄の中田敦彦とその相方である藤森慎吾(ともにオリエンタルラジオ)らとRADIO FISHを結成。2016年にシングル『PERFECT HUMAN』が大ブレイクし、同年、第67回NHK紅白歌合戦に出場。2020年、D.LEAGUEのチーム、“サイバーエージェント レジット”のディレクターに就任。自らのダンサー活動と並行しながら、日々、同リーグとダンスの普及に全力を注いでいる。

関連記事を読む