日本の国産自動車メーカーで現在唯一、モータースポーツの最高峰F1にエンジン供給する立場で参戦しているのがホンダ(本田技研工業株式会社)である。しかし、2021年いっぱいでレッドブルとアルファタウリの2チームに対する現行体制のエンジン供給を中止する。モータースポーツファン、ホンダファンにとっては、ちょっと寂しい。 ホンダの創始者・本田宗一郎氏は、1954年に「マン島TTレース」への出場を宣言した。イギリスの本土とアイルランド島の間に挟まれた洋上にあるマン島で行われるレースで、当時は2輪の世界選手権のひとつだった。世界中の2輪メーカーが凌ぎを削る檜舞台。このTTレースに打って出て、自社バイクの優秀性をアピールしようとしたのである。ホンダ創立からわずか5年あまりのことだった。1958年に参戦が実現する。そして、ホンダは、4輪乗用車メーカーへ進出するステップにもモータースポーツの最高峰F1への参加を宣言する。これらは、本田宗一郎氏の「走る実験室」という実戦を通じてバイク、クルマを開発する、性能を向上させるという考えが根底にあるのだ。

身を守る技術が向上

競技は、勝つか負けるかのふたつにひとつ。性能が劣れば負け、優秀であれば勝つ。技術を磨く方法としてモータースポーツは、明確に、そして即、答えが出る現場。しかし、どれほど優秀なマシンであっても、それを操るライダーやドライバーがあってこそ答えが出ることを忘れてはならない。人間の本能に訴える速く走る、勝つという欲を達成するためには、マシンの性能向上と共にドライバーの安全性も高めなくてはならなかった。そして、現代の乗用車やバイクに当たり前のように採用している普遍的な技術はモータースポーツで培われたものが多く使われているのである。

身を守るものとして最初に思い浮かべるヘルメット。最初のヘルメットは、お椀を逆さにした頭部だけを覆うものだった。やがて、ジェット型という頭部と顔の側面を覆うものとなり、現在サーキット競技では首から上を全て覆うフルフェイス型のヘルメット以外は使用禁止となっている。日本のヘルメットメーカーのアライ(株式会社アライヘルメット)は、世界一の安全性を誇るメーカーだ。一時期F1ドライバーの大多数が装着していた。筆者は何度かアライを取材した。驚くことに製造工程の一工程を除いて、すべて職人の手作業によってひとつひとつのヘルメットが造られている。それは、今も変わり無い。ヘルメットの任務は、衝撃から頭部、脳を守ること。完成品の衝撃テストで、ヘルメット無しと有りとでは、その衝撃は二分の一に吸収されていた。

アライが手がけるヘルメット。カラーリングもおしゃれ。

画像元:https://www.arai.co.jp/jpn/pro_ful.html

普通乗用車に乗る場合にはヘルメットは無用だけれど、バイクにまたがる際には、ヘルメット着用は義務であり、モータースポーツにおける素材の研究・開発によって軽量化と安全性が向上した。時折公道を走行するバイクのライダーがヘルメットのベルトを締めずにいるシーンを見ることがある。万一の場合にヘルメットが外れてしまう可能性があり、被っていたとしてもその役目を果たしていない。アライの広報担当者もベルトを締めることを強く訴えていた。

またドライバーが着用しているレーシングスーツ、グローブ、シューズ、アンダーウエアは、全て燃えにくい繊維、素材で作られ、ヘルメットと共に国際規格に適合したものだけが使用を許される。

乗用車の安全性を生んだ

「走る実験室」から生まれた技術

走る、止まる、曲がる。クルマの基本的な動き、スピードの制御は、モータースポーツでは常に改善、向上が求められている。

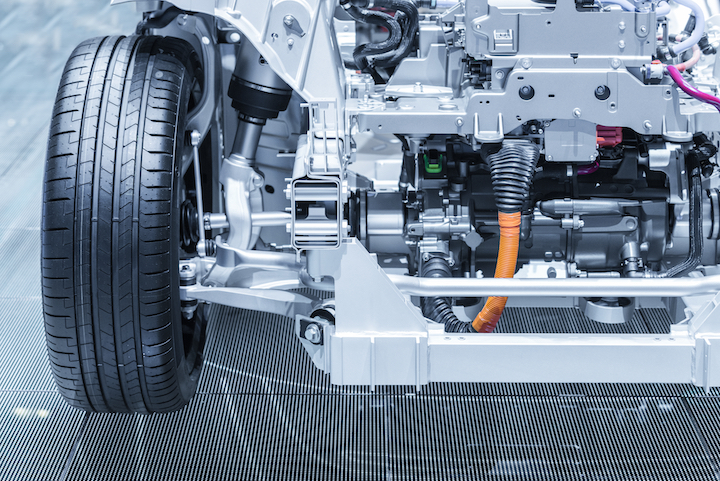

レーシングマシンのシャシー構造は、軽く、そして剛性が高いものが望まれる。剛性が高いけれど重ければ速く走れない。軽くても剛性が低ければ、操縦性が不安定になってしまう。軽くてシャキッと走ってくれなくてはならない。最初は軽いパイプを骨組みとしたスペースフレームにボディを載せた構造だったが、後に金属の板を用いてフレームとボディを一体に構成したモノコック構造が用いられた。

モノコックは、元々1920年代に乗用車に採用されており、軽量で剛性が高く、衝撃の吸収性も高いメリットがあった。その後レーシングマシンにも採用され、今や素材が金属から炭素繊維シート(カーボンファイバーシート)を樹脂で張り合わせ、熱を加えて整形するカーボンモノコックへと発展している。金属よりもカーボンシートは整形の自由度が高い。そして、熱を加えると硬化して金属よりも硬くなる。衝撃に強い硬化したカーボンは、万一クラッシュした際にもドライバーを守ってくれる。F1をはじめレーシングマシンの殆どがカーボンモノコックのシャシーだ。硬いだけだと、乗っているドライバーの生身の体への衝撃が強すぎるために衝撃吸収構造(クラッシャブルストラクチャー)を備えていなくてはならないという車両規定がある。つまり、衝突した場合に適度につぶれて衝撃を吸収するのだ。乗用車の衝突安全性が高まった影には、「走る実験室」のデータが生かされている。しかし、カーボンモノコックはコストが嵩むために一部の乗用車にしか採用されていないが、今や金属モノコック構造でない乗用車を探すことは難しい状況だ。

レーシングマシンが転倒した場合にドライバーを保護するロールバーは、ご存知の方も多いと思うが、他にもドライバーを保護する装備がある。

クラッシュした際に頸部と頭部の衝撃緩和、保護するHANS(Head And Neck Support)は、2003年からF1で装着が義務化され、2009年からは国際レースすべてで義務化された。HANSの出現前は、クラッシュした時のものすごい衝撃によってドライバーの首(頚部)が伸びて、ハンドルに頭部をぶつけてしまい脳、頸椎への損傷を負うドライバーが多かったのだ。

また、ドライバーの頭部が外に露出しているフォーミュラカーでは、前方からクラッシュした際の頭部保護、何らかの飛散物が当たらないようにする防護装置Haloが、F1では2018年から、国内のトップフォーミュラ、SUPER FORMULAでは2019年から装備が義務つけられている。モノコックに3点支持され、ドライバーの頭部、ヘルメット周辺に環状になるために西洋絵画で描かれている聖人の光輪(Halo)からその名をもらった。レーシングマシンの安全装置では、このHaloが最新である。

Simpsonが公開しているHANSについての動画では構造を詳しく説明してくれている。(動画挿入:https://www.youtube.com/watch?v=vJvnBxW9j_c)

ブレーキはまさかの馬車から進化

コーナーをいかに速く走り抜けるか。

車体を安定させて衝撃を吸収しコーナリングするために不可欠なのがサスペンション。シャシーとタイヤを繋ぎ、ショックアブソーバー、スプリング、アームで構成されている。路面の変化を4輪各々のサスペンションが動いて安定させ、ショックを吸収させる。自動車の黎明期は、馬車から引き継がれたサスペンションは無く、シャシーと車輪の結合は車軸で固定されていた。つまり、車輪は動かなかった。乗用車のサスペンションは乗り心地と走行性能を向上させ、快適なドライビングを実現している。レーシングマシンでは、乗り心地を追求することはないが、特にコーナリング速度を高めるための調整を常に繰り返している。F1で培われたサスペンションがそのまま一般の乗用車に採用されてはいないけれど、世界に名だたるスポーツカーのそれには、レースの技術が流用されている。

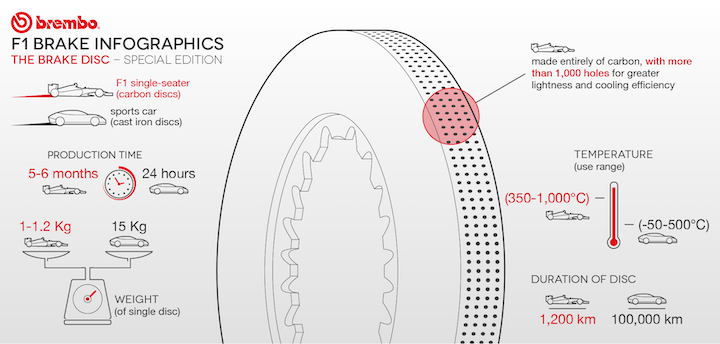

F1マシンに使われているブルボン製のブレーキ

画像元:https://www.brembo.com/jp/car/formula-1/f1-infographics

スピードを制御する装置で一番活躍するのがブレーキだ。アクセルペダルを戻しても十分な減速は得られない。ブレーキペダルを踏みつけて回転するタイヤに制動をかける。サスペンションと同じく、最初のブレーキは、馬車から派生したモノだった。車輪自体に器具(ブレーキシュー)を押し付けて制動した。現在のようなペダルではなく、手でレバーを操作していたのだ。次に登場したのがドラムブレーキで、回転する自動車のホイールの内側の回転ドラムに内側からブレーキシューを押し付けて制動のブレーキペダルと連動させる。そして、回転する円形のディスクを板状のパッドで挟んで制動するディスクブレーキへと発展。ディスクブレーキは、現在ホールの内側に装着されていて、回転する運動エネルギーをブレーキシューやパッドで押さえつけ、挟んで摩擦を起こして熱エネルギーに変換させる。ディスクブレーキは、安定かつ確実に制動できる、モータースポーツで培われた技術で、スポーティな乗用車に採用されている。最新のディスクローターの素材は、ガーボン。摩擦係数が高く、瞬時に熱にエネルギー変換できる。よって制動力が高い。コーナー手前で短い距離で制動でき、コーナーの出口で瞬時に加速に移る必要のあるモータースポーツではディスクブレーキは不可欠。乗用車では高級車、スポーツカーにディスクブレーキが採用され、超高性能なスポーツカーにはカーボンディスクブレーキも用いられる例もある。

縁の下の力持ち

タイヤが守る安全性

どんなに高出力で、どんなに操縦性の良いレーシングマシンでもタイヤがなかったら1ミリたりとも前に進むことができない。しかしながらタイヤはレーシングマシンのメインキャラクターとは認められない。タイヤは常に縁の下の力持ちで裏方的な存在だ。問題がないのが当たり前、だが、一度トラブルが起きると非難される。筆者は、タイヤ、タイヤメーカーの味方だと自負する。さて、黒くて円形のタイヤの構造は、あまり理解されないが、空気を内包するタイヤではラジアルとバイアスのふたつの構造がある。タイヤの芯となるカーカスの方向が斜めになっているバイアスと、中心から放射状のラジアル。一般乗用車用のラジアルタイヤの普及の方が早かったが、1970年代の後半にF1でターボエンジンが主流となると1,000馬力以上の大出力を路面に伝え、高速耐久性、操縦性、安定性が高いラジアル構造がバイアスにとって変わった。タイヤもモータースポーツで一気に開発の速度が高まり、また乗用車が高出力となったことも相まって、一般乗用車からスポーツカーまでラジアル構造のタイヤが使われている。バイアス構造は、建設用車両などで現在も使われている。

タイヤが黒いのは、カーボンをゴムに混ぜているからだ。ボディのカーボンモノコックと同じように熱を加えてゴムを適度に硬化させ、強度を高めるためにカーボンは用いられている。カーカスを含めて、芯となるナイロンやポリエステル、レーヨンの線をゴムでラミネートし、カーカスの外側に巻いて補強するベルトも鉄線が主流だが、レーシングタイヤにはアラミドが使われる。鉄に比べて軽く、回転するタイヤの素材は重いと遠心力で変形してしまうためで、それを抑えることが重要なのだ。タイヤのゴムは、天然ゴム、合成ゴム、いくつもの配合材が用いられている。接地面のトレッド部分のゴムは耐久性と耐熱性、グリップ性能、耐摩耗性を研究されている。その実験の場こそモータースポーツなのだ。クルマと路面の間に存在するタイヤ。ドライブする際にまるで空気のような存在で当たり前のようにクルマを支えてくれるタイヤの存在。それは当たり前であることがとてもすごいことなのだ。

高性能なマシンと華麗な走りで私たちを魅了するモータースポーツ。実は、その発展こそが私たちのクルマの安全性を高めているのである。

関連記事を読む

「

「 身長168cm、体重83キロ。タプタプに揺れるお腹を見て、絶句する

身長168cm、体重83キロ。タプタプに揺れるお腹を見て、絶句する