目次

GPSや通信、放送、気象観測など、今や我々の生活に欠かせない人工衛星からの情報。その利便性を脅かす存在として世界的な問題となっているのが、スペースデブリ(宇宙ごみ)である。そんな課題に取り組んでいるのが、日本の宇宙スタートアップ企業である株式会社ALE。同社の取り組みについて紹介するとともに、将来のビジョンについても語ってもらった。

持続可能な発展を妨げる

宇宙のゴミ問題

ジェフ・ベソスやイーロン・マスクなど、世界で1、2位を争う富豪たちが注目している宇宙関連ビジネス。その勢いは、「ITの次は宇宙」と言われるほどだ。その一方で、さらなる発展を阻害する要因となりそうなのがスペースデブリである。

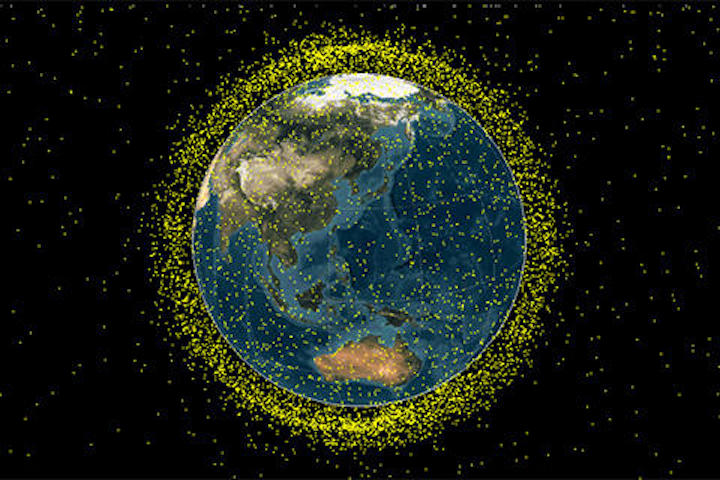

スペースデブリとは、耐用年数が切れて使用済みとなったものや、故障してしまった人工衛星やロケットの部品、さらには衝突してバラバラになった破片など、宇宙に漂うゴミのこと。長年、世界各国が大量の人工衛星やロケットを飛ばしてきたこともあり、大量の宇宙ゴミが軌道上をぐるぐると回り続け、ときに運用中の衛星に衝突する事故が起きている。

その量は10cm以上のもので約3万4000個、1~10cmのものが約90万個、1mm~1cmのもので約1億2800万個もあると推定されており、総質量は9400トンを超える。

宇宙空間では、小さな破片であっても秒速10~15kmとなるため、当たりどころが悪ければ深刻な事故となってしまう。また、多くの人工衛星はその目的に最適な位置がほぼ同じ軌道のため、広大な宇宙とはいえ密集してしまうという問題もある。

実際、2009年にはアメリカの通信衛星にロシアの使用済み衛星が衝突して大破。最近も、ISS(国際宇宙ステーション)のロボットアームに、スペースデブリが衝突した痕跡が見つかったばかりだ。

事前に取り付ければ、

スペースデブリにならない

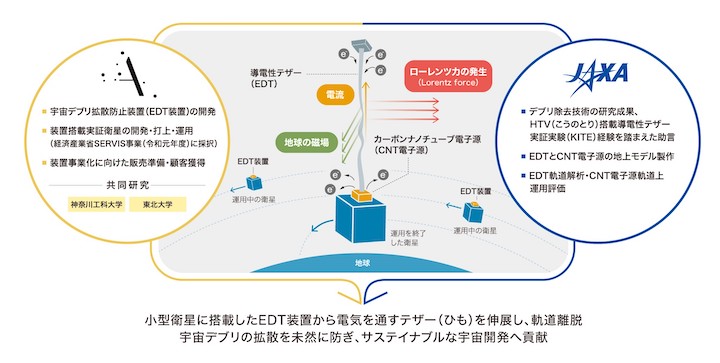

宇宙空間の利用を持続可能なものにするためにも、スペースデブリの除去は喫緊の問題。そんな中、日本の宇宙スタートアップであるALEは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)や神奈川工科大学、東北大学などと共に宇宙デブリ化防止装置(EDTを利用したデブリ化防止装置)を開発している。

「現在、スペースデブリを除去する技術は世界各国で研究されています。メディア等で取り上げられてきたものの多くは、専用の衛星を打ち上げ、大型のデブリを狙って捕まえて除去するというものです。弊社が開発しているものは、打ち上げる前の人工衛星にあらかじめ搭載することで、衛星等の運用期間が終わったら自ら大気圏に突入させて燃やして廃棄する装置です」。そう語るのは、ALEのスペース システム エンジニアである三橋結衣氏。

推進剤等の燃料も使わず

機構も小型で軽量

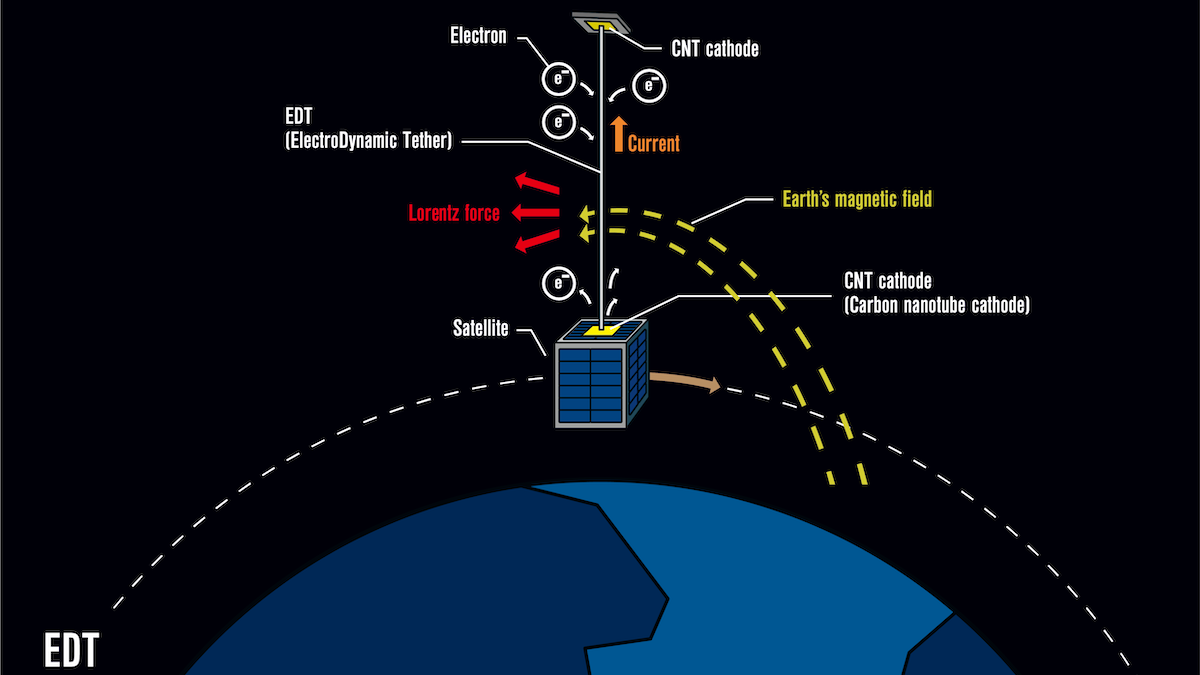

この仕組みの基本的な考えは、JAXAが2016年に「こうのとり」6号機に搭載した導電性テザーにある。導電性テザーとは電流が流れるヒモのこと。これを宇宙空間に垂らすと、地球の磁場と反応して電子が集まり電流が流れ始める。さらに、地球の磁場と作用し、衛星の進行方向に対して逆方向にローレンツ力(荷電粒子が磁場中を運動するとき、磁場により受ける力)が発生する。すると衛星にブレーキがかかり降下していくという仕組みだ。

また、高度600kmあたりまで下降すれば薄い空気があるため、空気抵抗によっても下降が促進されるという。共に自然の力を利用するため電源や燃料をほぼ必要とせず、小型軽量化できるというのもポイントだ。

「この実験はあまりうまく行かなかったそうなんです。しかし、その時に蓄積された知見をお借りし、弊社はJAXAや神奈川工科大学、東北大学と共に、より効果的な装置を開発しています」

一番大きな違いは、カーボンナノチューブを電界放出エミッタとして用いる、電子放出デバイスが追加された点である。カーボンナノチューブは、直径がナノ単位と非常に細く、化学的安定性や強度にも優れているため、エミッタ(電界放出電子源)に最適な材料であった。これにより、導電性テザーを流れる電流量が大きく向上した。また、従来はヒモ状であったものを帯状にすることで空気抵抗も高めている。

「弊社の宇宙デブリ化防止装置は、衛星等が役目を終えると、自動で導電性テザーを垂らす仕組みになっています。垂らすテザーの目安となる大きさは、小型衛星向けのもので最大幅20cm、最大長さ300m程度の帯状のものとなります」

ALEは今年度中(2021年)に実証実験をおこない、その成果を踏まえて早い段階での実用化を目指すという。

天文学博士が宇宙ベンチャーALEを創業した理由

ALEは、宇宙デブリ化防止装置の開発を目的として生まれた会社ではない。設立のきっかけは、人工流れ星を作ることであった。こちらも2023年の実用化に向けて開発が進められている。

同社の創業者であり代表取締役は、東京大大学院理学系研究科天文学専攻の博士号を持つ岡島礼奈氏。彼女は天文学の探究に勤しむ一方、学生時代からプログラミングの会社を設立するなど、ビジネス的な感性にも長けていた。卒業後はゴールドマンサックスに就職している。

「私は基礎科学こそが人類を発展させる大事な要素だと思っています。しかし、日本では基礎科学が軽視される風潮がある。そこで、将来的には公的資金に頼らない研究方法を探らねばと思ったわけです。綺麗事を言っても科学や天文学はお金がかかりますから、まずは資本主義の最先端を見てみようと思ったんです」と、岡島氏は語る。

ゴールドマンサックス退社後は、新興国向けのコンサルティング会社を設立。ここで海外との実務的なやりとりを磨きながら、並行して、学生時代からの夢であった人工流れ星の開発をスタート。2011年にALEを創業した。

「弊社のミッションは、“科学を社会につなぎ宇宙を文化圏にする”こと。科学の力を生かして人類が持続的に発展していければと思っています」

現在は人工流れ星と前述の宇宙デブリ拡散防止装置などに取組んでいるが、この研究を続けることで将来的に大きな発展の可能性があるという。

「人工の流れ星ができることで、天然の流れ星と比較することができます。そうすると、天然流れ星に含まれているタンパク質などの成分を観測できるかもしれない。また、我々は人工流れ星の観測や小型衛星で大気のデータを取得していく予定ですので、それが気候変動のメカニズム解明や、異常気象の予測精度を上げることに役立ちそうです。その他にも、さまざまな広がりがあります」

女性こそ起業をして新たなルールを作るべき

最後に、女性起業家としてこれから何かビジネスを始めようとしている女性たちにメッセージをもらった。

「女性こそ起業すべきだと思います。話を伝え聞く限り、既存の会社にはさまざまなバイアスがあり、女性が活躍できる機会はまだまだ少ないだろうなと思うんです。それならば新しくルールを作る側になったほうがいい。私が起業をおすすめする理由はそこですね」

岡島礼奈(おかじま・れな)

東京大学大学院理学系研究科天文学専攻にて博士号(理学)を取得。卒業後、ゴールドマン・サックス証券へ入社。2009年から人工流れ星の研究を開始し、2011年9月に株式会社ALEを設立。現在、代表取締役社長/ CEO。「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」を会社のMissionに掲げる。宇宙エンターテインメント、大気データの取得、宇宙デブリ防止装置の開発を通じ、科学と人類の持続的発展への貢献を目指す。

関連記事を読む