IT化が遅れている日本の医療現場。医師同士の連絡はいまだにPHSが主流となっており、オンライン診断なども進んでいない。そんな中、ITで日本の医療を変えようしている企業が株式会社アルムだ。医療関係者向けのアプリ「Join」を始め、同社が開発するアプリは、ITによって人々に適切な医療を提供していくツール。また、同社の代表 坂野哲平氏は「この分野は世界で日本が勝てるフィールド」だと語る。果たしてアルムの戦略とは!?

医療チームの迅速な連携を

グループアプリで実現

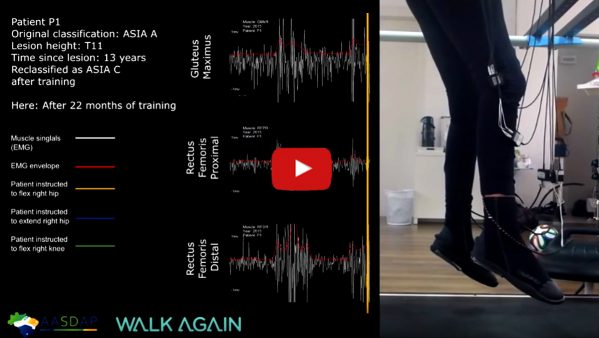

アルムが開発したアプリ「Join」は、既存のメッセンジャーアプリと似たようなインターフェース。スマホ画面で医療チームのグループトークが可能で、さらに検査画像を共有することができる。例えば、緊急患者が運ばれてきた時に、その場に専門医がいなくても、脳のMRI画像を転送することで、グループ内の脳外科医などが適切な処置を指示できる。

特に夜間に緊急で搬送されてきた場合、必ずしも専門の医師が当直に当たっているとは限らない。かといって専門医を増やすというのも、今の日本の医療資源を考えれば現実的ではない。そんな時、「Join」で情報を共有し、非番の医師にも診断をあおぐことができれば、患者が助かる可能性が高まる。

脳疾患の場合、要介護になるかどうかは搬送された際の迅速な診断で決まるといわれる。脳卒中になってから1分放置すると脳細胞が約190万個も死滅するといわれているが、脳疾患で運ばれてきた患者をITによる連携で専門医がケアすることができれば、寝たきりになる人を減らし、日本人全体の健康寿命を延ばすこともできる。「Join」は現在、世界22か国で活用されている。

記事を読む▶ITの力で医療チームの連携をスムーズに。助けられる人を増やすためのアルムの挑戦

コロナ対策にも寄与

スマホで血中酸素が測れる!?

一方で、アルムが一般ユーザー用に開発しているのが「MySOS」。普段から健康状態を記録しておき、救急車で運ばれた時に既往歴などをすぐに参照できる。さらに、このアプリは今回のコロナ禍でも活躍した。アプリ上でPCR検査の予約から結果までを登録することができ、陰性証明としても使える。それだけではなく、スマホのカメラ機能で心拍数や血中酸素飽和度も測れるのだ。

万が一、コロナで自宅待機になった場合、自分の健康モニタリングが非常に重要になる。自宅待機中に容体が悪化し、深刻な事態に陥るケースも散見されている事実もあり、血中酸素飽和度を測定できる機器「パルスオキシメーター」の活用が勧められているが、自治体の配布が不足したり、購入しようとした時に欠品している現象も起きている。その点、「MySOS」をインストールしておけば、いつでも手持ちのスマホで血中酸素飽和度を測ることができるのだ。現在は「MySOS」とPCR検査や感染情報を紐づけ、イベントの感染予防と、コロナが発生した場合のクラスター追跡に活用できないか検討中だという。

それ以外にも、自宅やホテルで療養している陽性者に対し、保健所が健康状態をモニターすることで、緊急度のスクリーニングができるシステム「Team」もアルムの開発だ。こちらは神奈川県を始め、全国複数の自治体で活用されている。AIによる分析で、陽性患者のアラートを感知できる仕組みだ。

これらのノウハウは、日本が世界に輸出できるのではないかと代表の坂野氏は語る。日本には優秀な技術者がおり、医療の水準も高い。「一丸となって取り組めば世界に勝てる」と板野氏。現在のところ、日本の医療は圧倒的に輸入資源が多いフィールド。輸出に打って出るカギは、ITによる医療情報の連携と活用なのかもしれない。

※Join、MySOSは、株式会社アルムの商標または登録商標です。

(トップ動画:https://www.youtube.com/watch?v=U_Y9W6NI-q8)

関連記事を読む