例えば盲目のピアニストやギタリストが活躍していたり、身体にハンディのある人がパワフルな楽器演奏をしたりする風景は、我々にもなじみの深いものだ。しかし、それらはすべて「ハンディのある人が既存の楽器を努力して使いこなしている姿」である。その概念をくつがえす試みが始まっている。インクルーシブな楽器の登場は、もしかすると「演奏」や「音楽」の概念すら、変えてしまうかもしれない。

AIでインクルーシブな楽器を実現!

視線やポーズで演奏する“ANDCHESTRA“

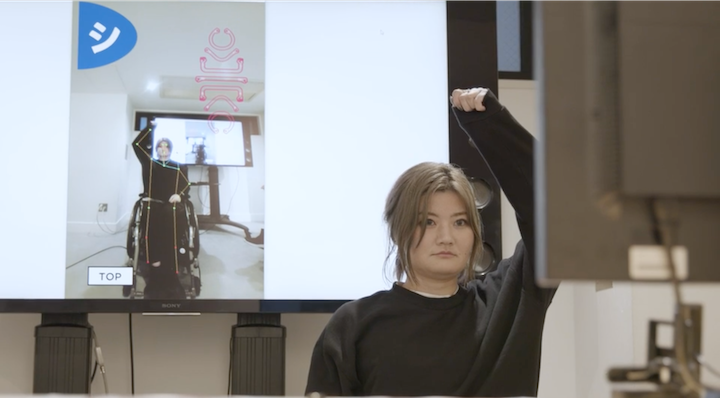

NECが取り組む “ANDCHESTRA” のプロジェクトは、AI楽器を使って誰もがミュージシャンになれる取り組み。インクルーシブなバイオリン「ANDCHESTRA VIOLIN」は、NECの独自技術”姿勢推定技術”を使用して、ある一定のポーズをとることでバイオリンを鳴らすことができる楽器。”姿勢推定技術”は、混雑環境下や、離れた場所から撮影した低解像度の映像でも、人の姿勢を推定できるAI技術だ。

例えば、車いすに座った人が、手を挙げたり、ひじを曲げたりするだけで、「ド」「レ」「ミ」などの音階を奏でることができる。身体にハンディのある人だけではなく、子どもや楽器に不慣れな大人なども楽器演奏を楽しめる。

また、「ANDCHESTRA TRUMPET」は、人の視線を捉えることでトランペットを演奏できる楽器。視線の角度による音階表現が可能で、管楽器を吹けるほどの肺活量のない人や、身体に麻痺のある人でも、トランペットを鳴らすことができるのだ。

“ANDCHESTRA”のプロジェクトには、インクルーシブアドバイザーとして、NEC 東京オリンピック・パラリンピック推進本部に所属し、パラアイスホッケー銀メダリストでもある上原大祐さんも参加している。今後、NECではリハビリでの活用や、イベントへの出展を検討している。

「姿勢」や「視線」をAIで感知して音を鳴らす取り組みは、楽器の概念を大きく変えていくだろう。例えば、健常者よりも、視線入力に慣れている人や、足にハンディがあり手だけでコミュニケーションをとっていた人のほうが、いい演奏ができるようになるかもしれない。そんな現象が様々な場所で起こったら、世界はますます楽しくなりそうだ。

将来は“義手バンド”も結成!?

自分の手が楽器になる義手ギター

元記事URL:http://hero-x.jp/article/3284/

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所のEmbodied Media Project(身体性メディアプロジェクト)が開発したギターは、義手とギターを合体させたプロダクト。開発者の畠山海人氏は、義手の当事者や義手装具士ともディスカッションを繰り返して、このユニークな楽器を作りだした。

義手ギター「Musiarm」は、片手がギターになってしまう画期的なプロダクトだ。弦はオリジナルのゴムのような素材。ギターの金属の弦は通常、さびてしまうと交換しなければならない。片手ではその作業は困難なため、最初から交換しなくてもよい素材で作られている。また、ボタンひとつでチューニングができたり、装着したMusiarmを左右に動かすことでエフェクターをかけたりすることもできるので、ハンディのある人には難しい細かい作業が必要ない。

義手そのものを楽器にするという発想は、今までになかったもの。「義手の人でも演奏できる楽器」ではなく、「義手の人だからこそ演奏できる楽器」というチャレンジが面白い。将来は義手楽器だけのバンドを組んでみたいという畠山氏。ゆくゆくはスポーツ×義手、ファッション×義手といったプロダクトも開発していきたいと語る。

テクノロジーの進化でインクルーシブな楽器が生まれることで、身体とエンターテインメントの関係もまた変わってくる。義手バンドが新しい音楽を作り出す日も近い!?