地域のヘルスケアビジネス産業の振興と発展に向けた施策を推進する横浜市。2019年1月25日に「横浜から始まる! ヘルスケアビジネス・マッチングイベント」が開かれ、同市内で開発されているヘルスケアビジネス分野の新製品やサービスの発表が行われた。実際に足を運び、編集部が選んだ注目の製品、サービスを紹介する。

患者のQOLを向上させる

モバイル型投薬・点滴デバイス

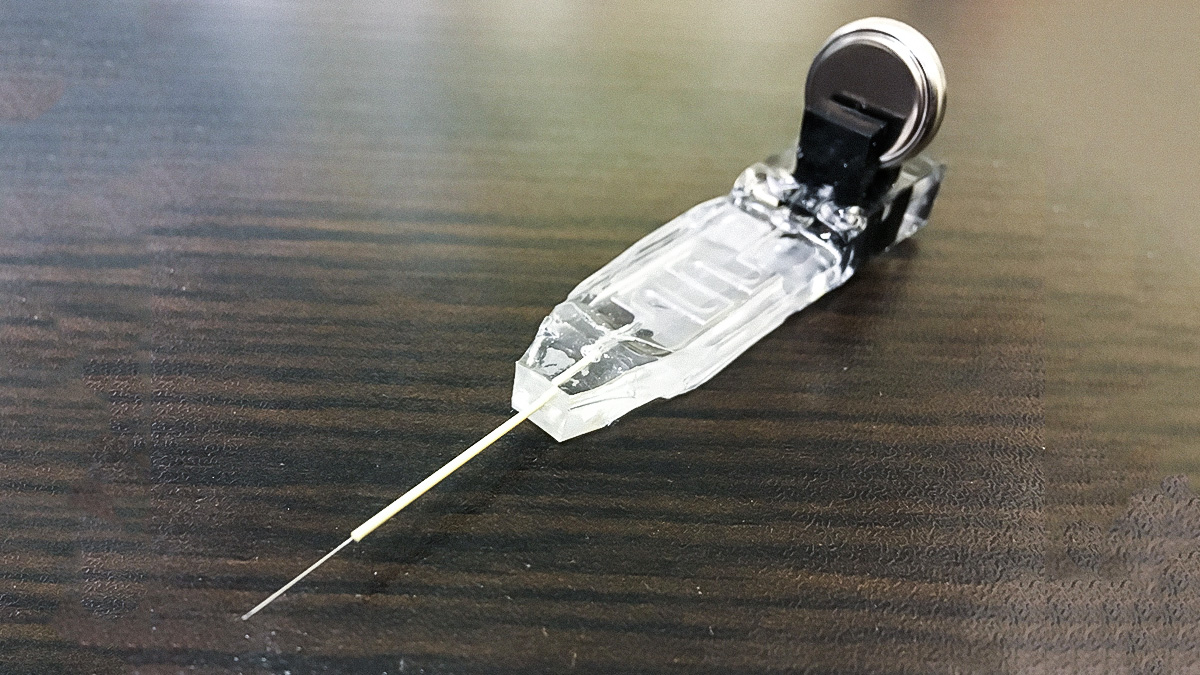

新製品の共同開発やサービスの実証実験のきっかけをつくることを目的に開かれた今回のイベントには、実用化に向けて開発を進めているという注目の新製品、新技術も発表された。編集部が最も注目したのはアットドウス株式会社が実用化・事業化を目指している、ヨダカ技研株式会社が開発した、現在特許出願中の「atDose (アットドウス)」。これは、電池式のポンプによって静脈や皮下に長時間の投薬や点滴を可能にしたモバイル型投薬・点滴デバイスだ(製品は冒頭の写真。画像提供:アットドウス株式会社)。

たとえば、糖尿病の患者は、忘れずにインスリンを自己注射する必要がある。そのためには、常に「そろそろ薬を投与しなければ」と考えなければいけないし、注射の際には位置や深さなどにも細かい決まりごとがあるので、それを守らなければならない。入院ほどではないが、日常生活を送るのはなかなか大変だ。

また、病院内において点滴をする場合にも、薬剤のパックを点滴棒にぶら下げて、それを持ちながら移動するため、病室の外に出て歩いたり、トイレに行ったりするのもひと苦労である。

しかし、「atDose」があれば、点滴棒や注射器を持ち歩くことなく、「次にいつ注射しなければ」「忘れないように薬を飲まないと」などと考える必要もなく日常生活を送ることが可能になる。

なぜ、このようなことが可能なのだろうか。それは、「atDose」の持つ3つの特徴のなせるわざにあるのだ。

ひとつめの特徴は、ポンプである。電池で動くため電源につなぐ必要がなく、流速は毎時5nL~300μLでコントロールできる。

ふたつめは、極細針だ。直径は100μm~200μmのものを使うため、痛みが少ない。

さらに、3つ目の特徴がその素材と形状である。シリコーン一体型の形状によって、部品点数を少なくし、低価格で使い捨て可能、液漏れしない形状が実現したのだ。

投薬のストレスから解放され体の負担も軽減できれば、重篤な病気であっても、入院ではなく在宅や通院治療ができるかもしれない。例えば、がんにおける緩和ケアも atDose を使うことでQOLの改善が見込めそうだ。痛みを和らげる末期の治療だけではなく、点滴治療がモバイル型になれば、がんの初期の段階から抗がん剤の治療と同時に緩和ケアを行うことができるかもしれない。

代表取締役の中村秀剛氏は、会社員時代にatDoseと出会い、「これは残りの人生をかけて実用化・事業化に取り組むべき製品だ」と起業を決意したという。

現在ではまだ試作段階で、実用化、事業化を目指して活動中であるがatDoseは患者のQOLを上げることができる可能性を秘めており、医療に革命をもたらす機器の登場に期待が高まる。

アットドウス株式会社:https://atdose.com/

社員の健康診断、

健康的な生活習慣の普及を目指す

近年注目の集まる企業の「健康経営」という考え方。もはや社員の健康は会社の財産というのが経営層のトレンドとなりはじめたが、株式会社AIVICKによる「ランチで変わる健康増進プログラム」は、医師が監修した「法人最適食」と呼ばれるお弁当の宅配を行うことで、社員の健康増進に貢献するというもの。その名も「Fit Food Biz」。

具体的なサービス内容はこうだ。

まずは社員のウェルネスチェックを行う。その結果、会社の健康レベルを5段階にわけ、それに応じた糖質量のお弁当を宅配する。

また、ウェルネスチェックの結果を反映した内容のセミナーを提供して、6か月単位で社員の健康を改善していく。

セミナー時には体の計測機器を貸し出すため、自らの体の変化もわかる。セミナーで健康に対する意識が変わり、お弁当で体も変化する。これを繰り返すことが健康経営の実現につながるというわけだ。

AIVICKのCMOで健康経営アドバイザーの加藤貴志氏は、「お弁当は本当においしいので、ぜひ試していただきたいです。現在200社と提携していますが、『食後に眠くなりにくい』という反響をよくいただきます」と語る。

株式会社AIVICK:https://www.aivick.co.jp/

MedVigilance株式会社では、腕時計型のウェアラブル端末を使った社員の遠隔簡易健康診断ソリューションを提案した。

現状、多くの企業では年1回の健康診断を行っているが、これは社員の健康管理には「Too little Too late」だと、代表取締役の耿聡氏は主張する。

現状、多くの企業では年1回の健康診断を行っているが、これは社員の健康管理には「Too little Too late」だと、代表取締役の耿聡氏は主張する。

つまり、年1回の健康診断では頻度が低すぎるため、健康の改善につながらない (Too little)。しかも、健康診断が終わったあとに病気にかかった場合、次の健康診断で発見されるときにはある程度進行してしまう (Too late)。だからこそ、ウェアラブル端末でリアルタイムに健康診断を行うことが効果的というわけだ。

端末では活動量や睡眠、心拍の推移、血圧変動などが毎日測定でき、測定結果や結果に基づくアドバイスが毎週、毎月ごとに送られてくる。

また、あくまで利用者の許可を取ったうえでだが、企業にも利用者の匿名データが送られる。そうすることで、企業側は社員の健康状態を把握することができるため、コミュニケーションツールとしても役立つ。さらに業務改善の指針にもなるというわけだ。

MedVigilance株式会社:https://medvigilance.com/

筋肉や皮下脂肪を誰でも「見える化」

グローバルヘルス株式会社

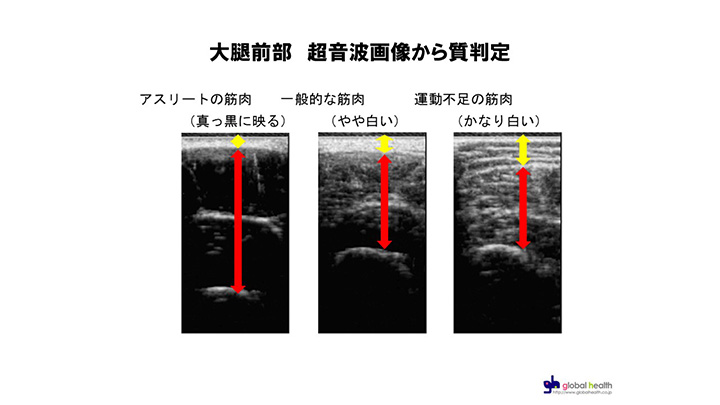

もうひとつ、興味深い技術開発を進める企業があった。それは、株式会社グローバルヘルスが開発を進めるヘルスケア用モバイルエコー(家庭用超音波画像装置)である。

これは、医療で内臓や心臓など検査で用いられている超音波診断装置の身体組成(皮下脂肪、筋肉)専用装置で、センサーを測定部位に当てるだけで、皮下脂肪や筋肉が映し出される簡単装置である。

従来、肥満度などの結果は脂肪率などの数字や外見のみで示されることが多かったが、このモバイルエコーなら、自分の皮下脂肪の厚さや、筋肉の霜降り具合がわかるというわけだ。

トレーニングやダイエットの効果もこの装置で皮下脂肪や筋肉を「見える化」すると、実際の変化が分かるため、モチベーションアップにつながりやすい。

また、「見える化」することで、理想のプロポーションにあと何mm痩せて、筋肉をどのくらい鍛えると、目標達成できるのか、明確な課題が分かるようになる。

もちろん、太ももの筋肉がどれくらい減ると寝たきりになるのかもわかるため、若い人でも、将来寝たきりになりそうかが診断できる。つまり、寝たきりの予防にもつながるというわけだ。

グローバルヘルスでは、このヘルスケア用モバイルエコーに加え、測定結果や「理想の体に近づくためには具体的にどのようなトレーニングをすればよいのか」などのアドバイスが確認できるスマートフォン専用アプリも2019年9月のリリース予定で開発中である。

株式会社グローバルヘルス:http://www.globalhealth.co.jp/index.html